Vorbemerkung:

Nach der auch vom damaligen Landrat August Franke ab 1965 mitgetragenen Entwicklung des Heimatmuseums zu einem Kreismuseum für den Kreis Fritzlar-Homberg kamen auf die Arbeitsgemeinschaft bzw. den Museumsverein Fritzlar noch weitere Aufgaben zu. Die erhaltenen Aktenbestände im archäologischen Archiv bezeugen, daß in diesem Zusammenhang der Zeitungsredakteur und leitende Museumsmitarbeiter Hans Heintel nun auch Aufgaben einer unteren Denkmapflege-behörde (ehrenamtlich!) wahrzunehmen hatte, da es so etwas bis dato auf Kreisebene anscheinend nicht gegeben hatte. So liefen für viele Jahre alle Bauanträge, baurechtlichen und damit verbundenen denkmalpflegerischen Eingriffe auch über seinen Schreibtisch. Für praktisch jede Nutzungsänderung war auch seine Beurteilung gefragt. Das hatte andererseits aber zur Folge, daß er -wie beim Steinkammergrab von Lohne/Züschen- auch sehr gezielt wirksam werden konnte. Darüberhi-naus gab ihm dies auch die Möglichkeit, in Zusammenarbeit mit dem Landesmuseum Kassel (Dr. Bergmann) eigenen For-schungen voranzutreiben. Eine der dabei entstehenden Früchte trug er bisweilen in Vorträgen bei Fachleuten und ge-schichtsinteressiertem Publikum vor, hier beim Geschichtsverein Homberg/Efze:

Meine sehr verehrten Damen und Herren !

In der Abteilung Landschaftsschutz und Denkmalpflege bei der Kreisverwaltung in Fritzlar gibt es ein Dokument aus dem Jahre 1937. Ich fand dieses seltsame Dokument im Rahmen der Vorbereitungen zu diesem Vortrag, und ich gestehe, daß ich schallend lachen musste, als ich las, was darauf stand. Es ist ein kleiner Zettel im Format DIN A6, und zwar eine Quittung der Kreiskommunalkasse. Die Quittung stammt vom 23. April 1937. Auf diesem Zettel las ich etwas Merkwürdiges: „Ausgegeben 300 RM für ein Steinkistengrab“.

Jeder, der mit der Materie nicht vertraut ist, wird sicherlich danach fragen, wie es kommt, daß ein Kreis, eine Behörde, 300 Mark für ein Steinkistengrab bezahlt. Es ist in der Tat ein ungewöhnlicher Vorgang, der wahrscheinlich seinesgleichen gar nicht hat.

Mit dieser Quittung, mit der Bezahlung von 300 Mark für ein Steinkistengrab, gemeint ist das Steinkammergrab von Züschen-Lohne, über das ich Ihnen heute einiges erzählen. möchte, mit dieser Quittung also ist gewissermaßen ein Verwaltungsakt abgeschlossen worden, der sich in den Jahren 1935/36 anbahnte und dann im März 1937 mit einem Beschluß des Kreisausschusses des Fritzlar-Homberg seine Sanktion fand.

Es war nämlich so, daß der Verein für hessische Geschichte und Landeskunde in Kassel damals nicht mehr in der Lage war, das Steinkammergrab, das ihm gehörte, und das er für 1000 Mark seinerzeit erworben hatte, zu erhalten und zu pflegen. Er hatte sich damals aufgrund eines Beschlusses seines Vorstandes nach einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft umgesehen, die es übernehmen könnte. Es lag nahe, daß man dabei an den Kreis Fritzlar-Homberg dachte, auf dessen Gebiet sich das Steinkammergrab ja befindet.

So trat man also an den Kreis Fritzlar-Homberg heran und fragte bei ihm an, ob er nicht in der Lage wäre, dieses Grab in seine Obhut zu übernehmen, es zu pflegen und der Nachwelt zu erhalten. Der Kreisausschuß faßte, wie ich Ihnen schon sagte, am 30. März 1937 den Beschluß und war bereit, die 600 Mark zu beschaffen, die der Geschichtsverein dafür forderte.

Allerdings war der Kreis selbst nicht in der Lage, die 600 Reichsmark allein aufzubringen, sondern nur 300, er trat deshalb seinerseits an den damaligen Landeshauptmann mit der Bitte heran, die andere Hälfte der Kaufsumme zu übernehmen. Das geschah denn auch und am 7. Juli 1937 kam vor dem Notar Dr. Karl Strippel in Kassel ein Kaufvertrag zustande, der von seiten des Geschichtsvereins von den damaligen Vorstandsmitgliedern, dem Zolldirektor in Ruhe August Wehringer und dem Mittelschullehrer Heinrich Blum aus Kassel, und von Seiten des Kreises Fritzlar-Homberg von dem damaligen Kreisbaumeister Hermann Bormann, der vielen von Ihnen bekannt sein dürfte, unterzeichnet wurde.

In diesem Vertrag verpflichtet sich der Kreis Fritzlar-Homberg, das Objekt, es wird in dem Kaufvertrag garnicht gesagt, daß es sich um ein Steinkammergrab handelt, sondern nur um das Grundstück Parzelle 63/2 in der Flur „Engelshecke“ in Größe von 5,8 Ar zu dem vereinbarten Käufpreis von 600 Reichsmark zu erwerben.

Die Gebühren des Rechtsanwalts, 21,50 Mark wurden vom Kreis und vom Geschichtsverein je zur Hälfte übernommen, und der Anteil des Kreises am Ende von der Kaufsumme abgesetzt, so daß der Geschichtsverein letztlich 589,25 Mark dafür bekam.

Dieser wenigstens in unserer Gegend einmalige Vorgang„ daß ein kulturhistorisches, Bauwerk, ein Relikt aus einer lange, lange zurück- liegenden Zeit, zu einem Preis von 589,25 Mark verkauft wird, ist, so möchte ich sagen, immerhin so bemerkenswert, daß man ihn auch in diesem Rahmen einmal mit ein paar Worten erwähnen sollte.

Ich habe mir die Akte Steinkammergrab bei der Kreisverwaltung Fritzlar eingehend anschauen können. Es ist ein umfangreiches Werk geworden, das das Schicksal dieses Denkmals im amtlichen Sprachgebrauch widergibt. Der Kreis Fritzlar-Homberg hat, und das sollte anerkannt werden, in den letzten Jahren einiges für das Grab getan, er hat eine Dränage legen lassen, die Zugangswege sind hergerichtet worden, und wir dürfen hoffen, daß auch in Zukunft noch etwas unternommen wird, um die Wandsteine zu konservieren, die ja nun schon seit 74 Jahren frei den Unbillen der Witterung ausgesetzt sind. Wir müssen uns bewußt sein, daß es sich beim Steinkammergrab von Züschen-Lohne um das bedeutendste vorgeschichtliche Denkmal in unserer Gegend handelt und das in seiner Art und im Rahmen der Kultur, zu der es gehört auch mit eins der bedeutendsten in Europa ist.

Nun, meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen heute über dieses Grab einiges berichten:

Ich muß allerdings etwas vorausschicken u. zw. über die Megalithkultur, die Kultur der Großsteingräber und Großsteinbauten, zu dessen Kreis das Grab von Züschen-Lohne gehört.

Diese kleine Vorrede ist notwendig, um verständlich zu machen, in welchem Rahmen dieses Grab gestellt und gesehen werden muß. Ich werde Ihnen im Verlauf meiner Ausführungen selbstverständlich auch das bisher von der Wissenschaft über das Steinkammergrab Züschen-Lohne Festgestellte sagen und einige Beobachtungen, die ich selbst in den letzten Jahren machen konnte. Es ist in diesem Zusammenhang interessant, daß der Mittelschullehrer Heinrich Blum aus Kassel, der später auch in Lohne wirkte und 1955 gestorben ist, daß dieser Lehrer Blum gewissermaßen zu einer Schlüsselfigur geworden ist in Bezug auf die Steinkammergräber unserer Gegend.

Meine Damen und Herren! Das Neolithikum, die Jungsteinzeit, eine Epoche also, die das geschliffene und polierte Steingerät hervorgebracht hat, war vielleicht die revolutionärste Periode der Menschheitsgeschichte überhaupt, denn im Ablauf weniger Jahrtausende, die vor dem Hintergrund der unendlichen Zeiträume des Paläolithikums, der Altsteinzeit, nur wie ein Augenblick wirken, in dieser Zeit also vollzog sich eine geistige und materielle Entwicklung, an deren Bedeutung selbst die Umwälzungen unseres Maschinen- und Atomzeitalters nicht heranreichen.

In dieser Zeit, die nun schon sechs- bis siebentausend Jahre zurück liegt, begann im Mittelmeeraum eine Entwicklung, die sich innerhalb von mehreren hundert Jahren über das Mittelmeergebiet hinaus ausbreitete, von dort in Südspanien Fuß faßte und von Südspanien aus über Frankreich in zwei Richtungen, einmal nach Westen, hinüber nach England, Irland und Schottland bis hinauf zu den Orkney-Inseln, und im Osten bis hinein nach Mitteldeutschland und im Norden bis Dänemark und Südschweden fortpflanzte.

Diese Entwicklung zu kennen, meine Damen und Herren, in großen Zügen wenigstens, ist Voraussetzung für das Verstehen jener Kultur, die auch das Steinkammergrab von Züschen-Lohne hervorgebracht hat. Die niemals verlöschende Sehnsucht der Menschen, dem Los allen Irdischen zu entgehen, nämlich -ewig zu leben, die unerbittlichen Naturgesetze zu überwinden- dieser Wunsch hat zu allen Zeiten den Menschen beseelt. Und er hat unermeßliche Energien in den Dienst dieser seiner Furcht vor der Endlichkeit, vor dem Ende, vor dem Tode, gestellt. Die Magie sollte den Tod überlisten, Religion und Philosophie sollten ihm den Schrecken nehmen, und die Kunst hat diesen Tod verklärt. Sie kennen das sicherlich aus vielen Beispielen. Heute noch versucht die Forschung, die Ursachen und das Warum der Endlichkeit zu ergründen.

Die sichtbaren Spuren aber dieses heroischen und zugleich aussichtslosen Kampfes des Menschen, seine schöpferische Auseinandersetzung mit dem Tode, so kann man es nennen, hat dazu geführt, daß auf seinem Wege, am Rande dieser Strasse, die der Mensch gegangen ist, Legionen von Gräbern stehen, die ein Zeugnis davon ablegen, welche Kraft, welche Energie der Mensch aufgebracht hat, um einerseits zu versuchen, den Tod zu überwinden, und andererseits einen Weg, eine Brücke zu schlagen, zu den Verstorbenen, zu den Taten. Von ihren Gräbern lesen wir heute die Geschichte und die Art vergangener Völker oft viel deutlicher ab als von den Ruinen ihrer Städte. Viel widerstandsfähiger als Reiche und Kulturen überdauerten die Nekropolen, die Gräberfelder den Wandel der Zeiten. Seit der späten Jungsteinzeit hatten sich im Bereich den Mittelmeers, in West- und Nordeuropa, eine Totenverehrung und ein Jenseitsglaube, herausgebildet, die auf der Vorstellung vom Menschen als untrennbarer körperlich-geistiger Einheit beruhten. Die sichere Bewahrung seiner leiblichen Überreste wurde zum zentralen Problem dieser neuen, aber auch aus einer sehr alten Wurzel gewachsenen Religion, der wir die dauerhaftesten und gewaltigsten Grabbauten aller Zeiten verdanken.

Die Ägypter, das Volk mit dem größten Totenkult aller Zeiten, sagten von den Dahingegangenen: „Sie scheiden nicht wie solche, die tot sind, sondern wie solche, die leben.“ In diesen Worten kommt der Glaube an eine auch stofflich gedachte Existenz der Verstorbenen, die man sich wohl an das Grab gebunden dachte, ganz klar zum Ausdruck.

Auf europäischem Boden waren wohl die Etrusker die ausgeprägtesten Vertreter dieser Gedankenwelt, deren Wirkungen auch nach der Christianisierung des Abendlandes fühlbar blieben.

Die Wissenschaft kennt bereits aus der Altsteinzeit ausgebildete Totenbräuche. Die verstorbenen wurden sorgfältig gebettet, mit Amuletten und Geräten versorgt, mit gemahlenem Ocker oder ähnlichen roten Farbsubstanzen bestreut, denn man vermutete wohl, daß diese rote Farbe eine magisch-belebende Wirkung hatte. Der Glaube nach einer Fortexistenz nach dem Tode scheint also auch schon damals, wenn auch in sehr primitiver Form bestanden zu haben.

Die Wissenschaft meint heute, daß sich gerade im vorderen Orient eine Lehre vom Geschick des Menschen nach dem Tode und seiner Beeinflussung entwickelt zu haben scheint. Als dann die ostmittelmeerischen Seefahrer immer weiter nach dem Westen vordrangen, scheint sich dieser neue Glaube allmählich verbreitet zu haben, bis er zu etwas wie einer ersten Weltreligion wurde, die im Schatten einer großen Mutter- und Totengöttin stand und ungeheure Anstrengungen im Dienste der Verstorbenen verlangte.

Auf diese Weise sind im gesamten Mittelmeerraum und auf dem Weg darüber hinaus, den ich bereits vorhin beschrieben habe, große Sakralbauten, Großsteingräber, Felsengräber und Steinmale entstanden, die den Weg dieser Religion kennzeichnen. Das Merkwürdige daran ist, daß diese zyklopischen Bauten nicht das Merkmal eines bestimmten Volkes waren, sondern vielmehr Symbole einer weithin wirkenden Religion ja einer Geisteshaltung; die einen Aufwand für die Toten und einen Hang zum Kolossalen in sich trug, den man einfach mit Wahnwitz bezeichnen könnte.

Die Macht der Gedanken, die hinter diesen mit übermenschlichen Anstrengungen errichteten Grab- und Kulturanlagen standen, war aber so groß, daß sie von der Jungsteinzeit bis weit über die Antike hinaus zu wirken vermochte. Die Wahrzeichen dieser ersten Weltreligion, wenn man sie so nennen will, reichen also von Vorderasien bis hinauf zu den Orkney-Inseln und auch ihre geistigen Spuren konnten bis heute nicht ganz verwischt werden.

In den Sagen und Märchen der Völker leben die Erbauer der Megalithgräber als mythische Helden oder dämonische Gestalten fort, und in seltsamen Volksbräuchen vererbten sich viele Erinnerungen an einstigen Totenkult, an Fruchtbarkeitsriten, die einmal an den Gräbern der Ahnen und an den Menhiren, diesen einsam aufgerichteten Steinen, von denen wir auch einige in unserer Gegend kennen, geübt wurden.

Die Kirche hat diese oft tiefverwurzelten archaischen Vorstellungen viele Jahrhunderte lang mit Strenge bekämpft. Wo sie trotzdem, nicht auszurotten waren, wurden sie durch die Einbeziehung der heidnischen Denkmale in den christlichen Kult verwandelt und geheiligt.

Und im Christentum selbst lebt ein letzter Widerschein des Gedankens von der Notwendigkeit des Fortbestehens der Seele weiter, denn am Ende des apostolischen Glaubensbekenntnisses heißt es: „Ich glaube an die Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben“. Und so tragen auch wir etwas vom Erbe einer Religion in uns, die im Schatten des Todes entstand und aus der Berührung mit ihm ihre schöpferische Kraft empfangen hat.

Der Glaube, von dem man sagt, daß er Berge versetzen könne, hat auch die gewaltigen Blöcke für die Gräber und Kultbauten einer frühen Menschheit bewegt, die entschlossen war, zu dauern, zu überdauern, zu überleben.

Und nun, meine Damen und Herren, nach dieser grundsätzlichen Ein-führung einige Details zum Thema: Das Heilige Land, Palästina, diese Völkerbrücke zwischen zwei Erdteilen, hat zwar niemals eine eigene Hochkultur hervorgebracht, aber merkwürdigerweise wurden gerade dort immer wieder Gedanken gedacht, die das Antlitz der Welt veränderten. Es scheint fast so, als sei in seinem Bereich auch einer jener entscheidenden Schritte getan worden, die auch in der Jungsteinzeit ein neues Zeitalter einleiteten.

Das Häuptlingsgrab von Eynan am Ufer des galiläischen Hule-Sees, und Jericho, in der Jordan-Senke zwischen dem See Genezareth und dem Toten Meer, jener ältesten Stadt der Welt, werden heute von der Wissenschaft an den Anfang jenes Weges gestellt, der kennzeichnet ist durch zyklopenhafte, durch riesenhafte Bauten, bei denen tonnenschwere Blöcke aufeinandergetürmt wurden.

Dieser Weg führt weiter zu den kolossalen Bauten der Hagar Quim und der Mnaidra auf Malta mit dem einzigartigen Trilithen-Portal mit Lochverzierung, zum Hypogäum, den unterirdischen Kultstätten auf Malta, nach Hal Tarxien mit dem berühmten Allerheiligen, an dem die Doppelspirale als Symbol der Fruchtbarkeit angebracht ist.

Von dort geht der Weg über die Nuragen Sardiniens, die mächtigen Turmbauten der alten Sarden, zu den Menhirstatuen auf Korsika, und von dort zur ersten Bergwerkstadt auf südeuropäischem Boden, nach Los Millares. Gerade das Gräberfeld, die Gräberstadt Los Millares, und Nueva in Südspanien, sind es gewesen, die die ersten Zeugnisse der megalithischen Kultur auf europäischem Boden, und die wiederum Ausgangspunkt waren für eine Forschung, die den Weg nach England und Irland bis zu den Orkney-Inseln auf der einen Seite, durch Frankreich, durch das Pariser Becken bis nach Mitteldeutschland, Norddeutschland, nach Dänemark und Schweden auf der andren Seite feststellen konnte.

Zu den Negalithbautem gehören auch die Sanktuarien von Stonehenge in England, gehören auch die Steinreihen von Carnac in er Bretagne. An vielen dieser megalithischen Gräber und Kultstätten hat man Idole festgestellt, eingeritzte, eingepickte, Darstellungen vor allem der „Großen Mutter“, der Urmutter, der „Magna Mater“.

Wir müssen wissen, daß in der damaligen Zeit, etwa 3000 Jahre vor Christi Geburt, in der Kultur der Megalithiker das Matriarchat herrschte. Die Mutter also war die Hauptperson in der Familie. Sinngemäß gab es als oberste Göttin eine Muttergottheit, der zur Seite ein kleiner, unscheinbarer männlicher Gott stand, der häufig dargestellt wird in Form eines Krummstabes, eines Hirtenstabes oder aber einer Streitaxt. Neben der großen Mutter als Sinnbild des Matriarchats und der Fruchtbarkeit stand der Stier. Wir kennen den Stierkult von Kreta, wo es übrigens auch megalithishce Bauten gibt, und wir kennen als letzten Ausfluß diesen Kultur oder Religion bei uns Züschen Darstellungen dieser Stiere in Verbindung mit der Muttergottheit.

Nach diesen grundsätzlichen Ausführungen, meine Damen und Herren, wollen wir uns einmal das Steinkammergrab von Züschen etwas näher betrachten:

Es wurde im Jahre 1894 aufgefunden. Seine Entdeckung ist wie in vielen anderen Fällen einem Zufall zu verdanken. Es war der Züschener Mühlenbesitzer Schmalz, der sich darüber ärgerte, daß Jahr für Jahr bei der Feldbestellung sein Pflug an großen Steinen in der Flur „An der Engelshecke" hängen blieb. Im Jahre 1894 ging er dann mit einigen Helfern daran, diese Steine abzuschlagen (weil er sie nicht ausgraben wollte), und anzutransportieren.

Davon erfuhr jedoch der Gutsverwalter Gelpke vom Gut Garvens in Züschen. Dieser intelligente Mann vermutete eines jener damals fast jeden Tag irgendwo in Deutschland ausgegrabenen Germanengräber und verständigte den Baron Felix von und zu Gilsa, der allgemein als Altertumsforscher galt. Baron von Gilsa seinerseits, meldete die Sache dem damaligen Direktorialassistenten am Landesmuseum in Kassel, Dr. Johannes Boehlau, der für die Einstellung der Arbeiten sorgte und bald darauf mit finanzieller Unterstützung des Gutsbesitzers Wilhelm Garvens [Industrieller aus Hannover] das Grab freilegen konnte.

Das Grab von Züschen blieb viele Jahre lang das einzige seiner Art

und erst 1931 fand man bei Lohra im Kreis Marburg ein sechs Meter langes und drei Meter breites Grab, dessen Eingangsloch nur einen Durchmesser von etwa 30 Zentimetern hatte. Im Jahr darauf, 1932, wurde von Dr. Uenze und Dr. Kersten das sogenannte Grab des Lautarius im Gudensberger Stadtwald untersucht, das man noch bis vor gar nicht langer Zeit nicht in die Reihe der Steinkammergräber einstufen wollte, von dem man aber heute meint, daß es doch dazu gehört.

1934 kam durch die Aktivität von Wilhelm Jordan (jetzt Mainz) das Grab von Altendorf ans Licht und 1948 schließlich das Grab von Calden im Kreis Hofgeismar, dessen Ausgrabung letztlich dem Nestor der Vorgeschichtsforschung in unserem Heimatkreis, unserm Mitglied, dem Rektor i. Ruhe August Boley zu verdanken ist.

Alle diese Gräber haben etwas Gemeinsames: Sie waren bei der Feldbestellung festgestellt worden und in fast allen Fällen wurde man darauf aufmerksam, als die betreffenden Landwirte die Steine abzutransportieren begannen. Dabei waren die meisten stark zerstört worden und wir können glücklich darüber sein, daß es dank des Eingreifens des Gutsverwalters Gelpke in Züschen gelungen ist, dieses Grab als einziges fast vollständig zu erhalten. Das Grab von Züschen ist 20 Meter lang und 3 Meter breit, Lohra 6 Meter lang und drei Meter breit, das Grab des Lautarius 10 mal drei Meter, das Grab von Altendorf 17 mal 3 Meter, und das Grab von Calden 12 mal zwei Meter. In Züschen fand man die Überreste von über 56 Individuen und man darf ohne weiteres annehmen, daß es einst viel mehr gewesen sind, die dort bestattet wurden, denn das Grab von Züschen war in seinem Innern wohl schon in alter Zeit durchwühlt worden.

Im Grab des Lautarius wurden keine menschlichen Überreste entdeckt, sondern nur ein schönes Steinbeil, in Altendorf waren es mindestens 235 Individuen, in Calden etwa 80, in Lohra dagegen die Überreste einer unbestimmbaren Anzahl, denn dieses Grab brachte ein Novum in der Geschichte der Steinkammergräber vom „hessisch-westfälisch Typ“: in Lohra waren die Toten verbrannt und der Leichenbrand wohl durch das runde Loch im Schlußstein an der einen Schmalseite regelrecht hineingeschaufelt worden. Als Funde in den Gräbern sind Keramik, Steingeräte und Fuchsunterkiefer vermerkt.

Gemeinsam haben alle Gräber -mit Ausnahme des sogenannten Grabes des Lautarius- die im Volksmund als „Seelenloch“ bezeichnete Öffnung, ein kreisrundes Loch an einem Abschlußstein, der die Hauptkammer des Grabes von der Vorkammer trennt. Es gab eine Zeit, da nahmen selbst ernsthafte Forscher an, diese Öffnung könnte mit den Glaubensvorstellungen der jungsteinzeitlichen Menschen etwas zu tun haben, es könnte dem Kontakt zwischen den Lebenden und den Toten oder zwischen den Toten und ihren Göttern gedient haben.

Es hat viele Diskussionen darum gegeben; ob das so gewesen ist oder nicht. Später hat man gesagt: man mußte ja die Toten in das Grab hineinschaffen. Darauf kam wieder der Einwand von anderen Wissenschaftlern, die meinten, es wäre praktisch nicht möglich, ein fast vollbelegtes Grab durch dieses kleine Loch neu zu belegen, denn es ist ja ziemlich weit unten, im unteren Drittel, so daß man dann eigentlich nicht mehr in das Grab hineinkommen könnte.

Uns, meine Damen und Herren, sollen nicht diese Thesen oder Hypothesen beschäftigen, das ist Aufgabe der Wissenschaftler. Ich selbst möchte mich in dieser Hinsicht keineswegs festlegen. Es kann durchaus sein, daß man schon in absehbarer Zeit zu neuen Erkenntnissen kommt, denn es ist ja heute so, daß sich das Bild, das sich Generationen geschaffen haben durch die zunehmende Inanspruchnahme der Hilfswissenschaften sich von einem auf den anderen Tag ändern kann.

Ich sagte ihnen vorhin, daß das Steinkammergrab von Züschen-Lohne zum Typ der sogenannten hessisch-westfälischen Steinkisten gehört. Man nennt sie so, weil sie sich in diesem Gebiet befinden und in der Regel denselben Grundriß haben. Sie gehören zur Gruppe der „Galeriegräber“ im Pariser Becken und haben, was die Keramik angeht, gewisse Beziehungen zur sogenannten „Seine-Oise-Marne-Kultur“. Aber ich möchte auf die Feinheiten dieser Beziehungen hier nicht näher eingehen, einmal weil es zu weit führen würde und zum anderen, weil auch hier die Meinungen der Wissenschaftler nicht unerheblich voneinander abweichen.

Als sicher dürfte die Erkenntnis der Wissenschaft gelten, daß die Steinkammergräber, von denen wir in unserem engeren Bereich fünf kennen -ein sechstes wurde angegraben, ein siebtes und achtes wird vorvermutet- daß diese Steinkammergräber etwa zeitgleich oder vielleicht etwas älter sind als die Dolmen, die Riesensteingräber Norddeutschlands, Jütlands, in Dänemark also und in Schweden.

Wenn Sie nach der absoluten Zeitbestimmung fragen, dann kann man etwa sagen, daß diese Gräber vor etwa viereinhalbtausend Jahren entstanden sind. Es hat in den letzten Jahren eine wissenschaftliche Diskussion gegeben, einige Wissenschaftler sind der Meinung, diese Gräber müßten älter sein. Sie schliessen das daraus, daß z. B. in Züschen und auch in Altendorf Keramik einer älteren Kultur gefunden wurde, zwar nur einige Stücke, die in der Tat älter ist, das weiß man von anderen Funden. Aber da die Möglichkeit besteht, daß diese Keramik zufällig in das Grab gekommen ist, etwa durch die Erbauung im Bereich einer solchen älteren Siedlung, hat das Problem einen erhebliche Unsicherheitsfaktor.

Meine Damen und Herren, wir dürfen davon ausgehen, daß das Steinkammergrab von Züschen-Lohne, ebenso wie die anderen seiner Art, Begräbnisstätten einer ganzen Sippe gewesen sind, eines größeren Familienverbandes, oder einer anderen größeren Gemeinschaft. Das geht wohl auch daraus hervor, daß in dem Grab von Züschen allein 56 Schädel gefunden wurden und daß es in Altendorf mindestens 235 Individuen waren, die man dort begraben hatte.

Die damals herrschende Bestattungssitte, die Toten in diesen großen Kammern beizusetzen, geht auf diesen mittelmeerischen Brauch zurück, den ich ihnen bereits erläutert habe. Es ist nun also so gewesen, daß man die Verstorbenen vermutlich durch das sogenannte Seelenloch in die Kammer geschafft hat. Ob das auch später noch der Fall gewesen ist, als die Kammer bereits voll belegt war, das läßt sich schwer deuten, ich erwähnte das schon. Wie gesagt, gibt es einige Gelehrte, die meinen, man hätte dann die Kammer oben aufgedeckt und die Toten von oben beerdigt. Man hätte dazu also die Decksteine oder die Holzabdeckung abnehmen müssen. Fest steht, daß es sich um Gemeinschaftsgrabanlagen handelt, und nicht wie bei den Dolmen um einzelne Grabstätten unter großen Steinen, überdeckt mit Hügeln.

Kommen wir jetzt zu den Idolen an den Wandsteinen: Es wird angenommen, daß diese Idole in ursächlichem Zusammenhang mit den Bestattungen stehen, d. h. daß man sie angebracht hat, nachdem die Toten in das Grab gelegt worden waren. Was diese Idole im einzelnen darstellen bzw. was sie zu bedeuten haben, ist bis heute noch nicht geklärt. Ich sagte Ihnen, daß die stilisierten Darstellungen der Stiere oder Ochsen bzw. der Ochsehgespanne möglicherweise mit dem Fruchtbarkeitskult im Zusammenhang stehen. Ob diese Stier- oder Wagendarstellungen sich jedoch auf den Besitz der Menschen beziehen oder ob sie Opfertiere bedeuten sollten, die man den Toten dargebracht hat, das alles harrt noch einer Klärung.

Es gibt auch einige Wissenschaftler, die meinen, mit den Ochsengespannen sollte der Kultwagen dargestellt werden, auf den die Muttergottheit einherzufahren pflegte. Doch auch darüber sind mehr oder weniger nur Spekulationen möglich, weil wir es ja hier mit einem Denkmal zu tun haben, für das keine schriftlichen Hinterlassenschaften vorhanden sind. Im Gegensatz zum Mittelmeerraum, oder im vorderen Orient, wo man Schriftzeichen in Fülle findet, wo man ganze Tontafel-Archive gefunden hat, die über alle Einzelheiten des Lebens, des Handels und Wandels Aufschluss geben.

Im Gegensatz dazu haben wir es bei uns mit einer völlig schriftlosen Zeit zu tun, die nur gedeutet werden kann anhand der Idole, in diesem Falle, oder aber anhand von Spuren, die im Boden zurückgeblieben sind, die von den prähistorischen Archäologen jedoch in vielen Fällen gelesen werden können wie ein Buch.

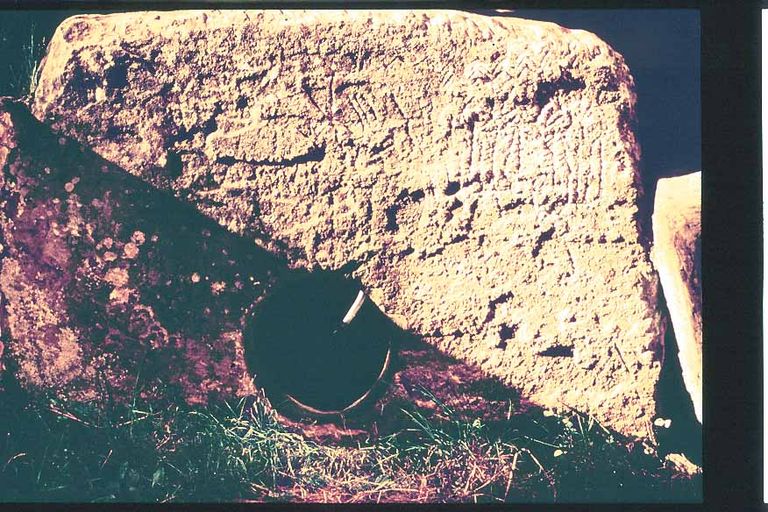

Herausragend aus der Gruppe der Idole, die ja im Steinkammergrab von Züschen-Lohne vorwiegend aus Ochsen und Ochsengespannen bestehen, ist ein Idol auf dem zweiten Stein der nördlichen Reihe. Es ist ein Oval, das ich Ihnen hier im Bild zeigen kann. Dieses Oval wurde erst 1958 als solches richtig erkannt, Es war Professor Kirchner aus Berlin, der auf einen Hinweis von Professor Schwabedissen von der Universität Köln zu der Auffassung gelangt ist, daß es sich hier um das äußerst stilisierte Abbild der Großen Mutter, der Magna Mater handeln muß.

Wie Ihnen die weiteren Vergleichsbilder zeigen werden, gibt es eine ganze Reihe von anderen Darstellungen dieser Art, die eigentlich als schlüssige Beweise dafür gewertet werden sollten, daß es sich hier in der Tat um die Große Mutter handelt. Das Bemerkenswerte, und das möchte ich hier noch einschalten, ist, daß wir in den anderen genannten nordhessischen Steinkisten keine Idole festgestellt haben. Es gibt auch in den anderen Megalithgräbern Westdeutschlands eine ähnlichen Darstellungen wie in Züschen. Andeutungen finden sich nur in einer wahrscheinlich sogar jüngeren Steinkiste bei Halle an der Saale. Für das Abbild der Großen Mutte gibt es allerdings schöne Vergleichsbilder in den Großsteingräbern an der französischen Westküste und in England.

Warum diese Lücke vorhanden ist, hat sich noch nicht klären lassen. Ich habe vor einigen Jahren an der freigelegten Steinkiste von Bredelem am Harz an der Außenseite ein Idol festgestellt, das aussieht wie eine Fußsohle, Es ist das einzige Idol an diesem Grab und nicht innen angebracht wie in Züschen, sondern an der Außenseite eines Wandsteins. Es ist auch nicht eingepickt, wie die Idole in Züschen, sondern eingeritzt. Es gehört zu den bemerkenswerten Eigenheiten der Steinkammer von Züschen, daß die Idole nicht eingeritzt sind, sondern eingepickt u. zw. durch nebeneinandergesetzte Einhiebe, ähnlich Punkten, so daß man tatsächlich den Eindruck hat, daß jedes dargestellte Idol aus einer Reihe von Punkten besteht.

Man kann sich, durchaus vorstellen, wie die Mensehen der damaligen Zeit, die ja das Kupfer schon kannten und für unsere Gegend auch als die Kupferbringer gelten können und auch wahrscheinlich mit Kupfergeräten gearbeitet haben - wahrscheinlich jedoch vorwiegend mit Steingeräten - daß die nun einen Schlag neben den anderen gesetzt haben, um diese Bilder herzustellen.

Eigenartig ist auch, daß diese Figuren alle von einer bestimmten Höhe an zu finden sind. Man findet sie also nicht ganz unten am Fuß der Steine, sondern erst in einer Höhe etwa, die man erreichen kann, wenn man sich vor den Stein hinhockt. Es ist also sehr wahrscheinlich, daß die Mensehen von der Hocke aus gearbeitet haben, wie das ja die Naturvölker alle tun.

Andere Idole, wie die Zickzacklinien am Seelenlochstein und am Schlußstein im Westen gehören wahrscheinlich in eine andere Zeit. Man nimmt deshalb auch an, daß die Steinkammer von Züschen-Lohne nicht nur von den Trägern der Megalithkultur oder von den von ihr beeinflußten Völkern belegt worden ist, sondern auch von den ihnen zeitlich folgenden sogenannten „Becherleuten“, den Trägern der sog. „Einzelgrabkultur“. Der Zickzack bzw. das Fischgrätenmuster gilt als ein Attribut dieser Kultur. Es ist interessant in diesem Zusammenhang, daß die „Becherkultur“ fast denselben Weg genommen hat wie die Megalithkultur. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, daß man es bei der Megalithkultur nicht mit einem Volksstamm zu tun hat, sondern mit einer Glaubensrichtung, die sich von Stamm zu Stamm

und von Volk zu Volk ausgebreitet hat, wenn man den Begriff „Volk“ im ethnologischen Sinne für diese Zeit überhaupt anwenden darf.

Als ich das Steinkammergrab von Züschen-Lohne im Jahre 1947 zum ersten Mal sah, da kam es mir vor, als trüge eigentlich jeder Stein gewisse Zeichen, man sagt hierzulande auch Verzierungen. Daß es in der Tat aber keine Verzierungen sind, habe ich Ihnen wohl einleuchtend dargestellt.

Durch die Beobachtungen in den letzten Jahren und der intensiven

Befassung mit dem Steinkammergrab von Züschen-Lohne ist es mir selbst gelungen, acht neue Zeichensteine zu entdecken, und damit, meine Damen und Herren, bin ich endlich beim eigentlichen Titel dieses Vortrags. Ich habe im März 1961 die ersten Beobachtungen an dem siebten Stein der nördlichen Reihe machen können, an einem Stein, der bis dahin als Zeichenstein unbekannt war.

Es ist auch nur wieder ein Zufall gewesen, daß ich diesem Geheimnis auf die Spur kam. Ich war damals hinausgefahren, um die Arbeiten in Augenschein zu nehmen, die zur Drainage des Steinkammergrabes ausgeführt wurden. Der Kreis hatte sich entschlossen das Grab trockenzulegen, denn nach der Schneeschmelze im Frühjahr und nach längeren Regenfällen stand die Gruft stets wochenlag halb voll Wasser, viele von Ihnen werden sich bestimmt noch an diesen unwürdigen Zustand erinnern. Die Feuchtigkeit förderte den Algen-, Moos- und Flechtenbewuchs und die kleinen Wurzeln dieser Pflanzen drangen in den porösen Sandstein ein, und wenn man dann einen Mooslappen abzog, ging gleich die ganze Oberfläche des Sandsteins mit. Das war natürlich sehr abträglich für die Wandsteine und vor allem für die Zeichensteine, so daß etwas geschehen mußte.

Als ich also damals im März 1961 bei den Drainagearbeiten die Steine genauer untersuchte, fielen mir auf dem erwähnten Stein b7 im schrägen Seitenlicht von Westen Unebenheiten auf, die Schatten warfen und je länger ich hinsah, umso mehr an Gestalt annahmen. Ich wollte zunächst meinen Augen nicht trauen, denn ich konnte mir einfach garnicht vorstellen, daß nach fast 70 Jahren des Offenliegens des Grabes noch etwas ans Licht kommen könnte, was bis dahin nicht bekannt war.

Im Jahre 1949 hatte der damalige Landesarchäologe, Herr Dr. Uenze, das Grab noch einmal untersucht, nachdem er diese Nachgrabung bereits 1939 begonnen hatte und wegen der Kriegsereignisse unterbrechen mußte. Bei dieser zweiten Untersuchung im Jahre 1949 hatte er zwei Steine gefunden, die im Grab lagen. Der eine zeigte ein eingepicktes, tiefes Oval, der andere einige ebenfalls eingepickte aber undefinierbare Linien, die auch bis heute noch nicht gedeutet sind. An den Wandsteinen hatte sich nichts verändert, es waren auch keine, Einritzungen von Bubenhänden dazugekommen, mit Ausnahme einiger Monogramme, denn es gibt ja immer wieder Leute, die so, etwas nicht lassen können,

Es war für mich also einigermaßen erstaunlich, als ich feststellen mußte, daß an meinen Entdeckungen doch etwas daran sein könnte. Ich war skeptisch und habe mich natürlich nicht in dem Glauben gewiegt, mit Sicherheit etwas gefunden zu haben. Ich machte Aufnahmen, ich machte später auch einige Abgüsse und schrieb dem Landesarchäologen und legte ihm Bilder vor. Dr. Uenze war, wie das bei Archäologen der Fall sein muß, sehr skeptisch, und zog sie in Zweifel, sagte mir aber eine Besichtigung zu. In der Zwischenzeit gelang es mir dann, ein paar gute Abgüsse zu machen, und was noch hinzukam, an dem gegenüberliegenden Stein an der Südseite entdeckte ich am Tage darauf auch noch Zeichen, die bis dahin nirgends vermerkt waren. In diesem Falle handelt es sich, wie Sie hier sehen, um Ochsendarstellungen, die also überzeugender wirken als die Idole, die sie hier an dem zuerst genannten Stein sehen können. Was es eigentlich ist, haben wir noch nicht herausgefunden, denn ich selbst habe den Stein noch nicht in seiner Gänze abgießen können und die vom Landesmuseum Kassel vor zwei Jahren vorgenommenen Abformungen sind noch nicht ausgewertet.

Als ich dann Dr. Uenze die Abgüsse vorlegte, da war er überzeugt und nach einem Besuch an Ort und Stelle, gab es auch für ihn keine Zweifel mehr, daß ich hier neue Zeichensteine gefunden hatte. Das war der erste kleine Erfolg. Die ganze Sache ließ mir aber keine Ruhe, auch weil die Beleuchtung am Tage immer etwas diffus ist, wenn das Licht nicht günstig ist (man hat ja nicht immer Sonnenschein). Außerdem muß man, um die Idole in richtiger Seitenbeleuchtung zu sehen, entweder am frühen Vormittag oder am späten Nachmittag kommen. Es paßt aber meist nicht recht mit der Zeit, und da haben wir uns überlegt, wie es denn wäre, wenn wir die Steine einmal zu nächtlicher Stunde anstrahlen würden. Wir haben 1961 die ersten Versuche dieser Art gemacht und sie brachten einen, man kann sagen, durchschlagenden Erfolg. Aus zeitlichen und anderen Gründen konnten wir aber erst im vergangenen Jahr noch einmal ernsthaft daran gehen und alle Steine ableuchten.

Ich bringe Ihnen jetzt diese Bilder im Vergleich zu Aufnahmen vom Tage, zu Aufnahmen vom Zeitpunkt der Ausgrabung im Jahre 1894 und Zeichnungen von 1894, die das wiedergeben, was die Ausgräber damals erkannten. Sie werden dann erkennen, daß man 1894 auf den Steinen auch nicht alles gesehen und einige Zeichen auch nicht in der richtigen Weise wiedergegeben hat. Und wenn man es richtig gesehen hat, hat man es vielleicht nicht richtig interpretiert.

Das ist kein Vorwurf, denn wer sich mit einem solchen Objekt befaßt, der sollte es eigentlich über Jahre hinweg tun, um dann die Schlüsse zu ziehen. Man hat auch heute in der Wissenschaft erkannt, daß es nicht gut ist, voreilige Schlüsse zu veröffentlichen. Man soll sich natürlich nicht scheuen, Meinungen zu äußern, denn schließlich muß es Theorien geben, um darauf aufbauen zu können. Aber man hütet sich davor, diese Theorien als endgültige Aussage darzustellen, etwas was man bis vor einigen Jahrzehnten nicht mit einer solchen Vorsicht tat. Ich erinnere daran, daß es eine Zeit gab, in der man alles freiweg den Germanen zueignete, eine vielleicht sogar gewollte optische Täuschung, die heute nur schwer aus manchen Köpfen herauszubekommen ist.

Man kann auch den Forschern, die das Steinkammergrab in den Jahren zwischen 1894 und 1961 und danach besuchten, keinen Vorwurf machen, daß sie diese Figuren nicht früher entdeckt haben. Ich sagte Ihnen schon, man muß sich lange Zeit mit einem solchen Objekt, befassen, und die Wissenschaftler, die u. a. auch über das Steinkammergrab Züschen schrieben, hatten ja nicht die Gelegenheit, sich tage- oder wochenlang beim Grab einzuquartieren und es - wie ich es manchmal in meiner kargen freien Zeit tat- anzustarren.

Wenn ich Ihnen also hier etwas vorführen kann, was im Grunde genommen über meine Kompetenzen hinausgeht, dann bitte ich mich etwa recht zu verstehen: ich tue das nicht etwa in der selbstgefälligen Absicht, etwas vorzuführen, was Wissenschaftler nicht erkannt haben. Auch ich verdanke die Kenntnis der Dinge nur einem glücklichen Zufall.

Durch die Beleuchtung zur Nachtzeit und auch durch die Beobachtung bei verschiedenen Tagesbeleuchtungen, ist es mir im Laufe einiger Wochen gelungen, die acht erwähnten Zeichensteine festzustellen. Aber nicht nur das, sondern darüber hinaus auch auf einigen bereits bekannten Steinen neue Zeichen. Bis 1961 waren fünf Wandsteine und die beiden Schlußsteine als Zeichensteine bekannt. Auch auf den beiden Schlußsteinen habe ich noch einige andere Idole festgestellt, so vor allem auf dem Seelenlochstein je ein Ochsengespann über dem Loch. Durch die Beleuchtung zur Nachtzeit ist es außerdem gelungen, die Zickzacklinien auf dem Seelenlochstein ganz plastisch hervorzuheben, so daß man ihre Zahl jetzt genau angeben kann. Dasselbe ist gelungen an dem Schlußstein im Westen, dort befindet sich ebenfalls: ein Zickzack. Man nahm bisher an, daß er aus fünf Schräggruppen bestand, in Wirklichkeit sind es, wie wir jetzt nachgewiesen haben, sechs.

Unter diesem Fischgrätenmuster fand ich vor zwei Jahren eine Einritzung, die fast aussieht wie die stilisierten Umrisse eines Hauses mit Grundlinie, Seitenlinien und einer gewölbten Linie oben, die man mit einiger Phantasie als Dach bezeichnen könnte. Bitte nehmen Sie das, was ich Ihnen hier sage, nicht allzu wörtlich, denn es kann sich ja gar nicht um ein Haus handeln. Wiederum, mit einiger Phantasie betrachtet, könnte man allerdings annehmen, daß es sich um die Umrisse, um den Querschnitt des abgedeckten Steinkammergrabes handeln könnte, aber auch das ist meiner Meinung nach viel zu weit hergeholt und man muß mit solchen Deutungen wirklich sehr vorsichtig sein.

Als ich dieses Zeichen zum ersten Mal sah, und fotografiert hatte, da war ich immer noch der Meinung, es könnte sich um eine Einritzung handeln, die ein Besucher der Stätte ausgeführt hatte. Dann habe ich mir aber die Literatur über das Grab angeschaut, alte Aufnahmen von 1894, ich kann sie Ihnen hier auch zeigen, und wenn Sie die beiden Aufnahmen vergleichen, das alte Bild von 1894 mit der Farbaufnahme vom vergangenen Jahr, dann werden Sie merken, daß man auch diese Darstellung schon damals sehen konnte, Sie ist hier zu finden.

Es mögen Kleinigkeiten sein und für die Wissenschaft vielleicht auch ohne Belang, aber es ist immerhin interessant, daß man solche Dinge auch heute noch herausbekommen kann, wenn man sich intensiv damit befaßt.

Der Leiter der vorgeschichtlichen Abteilung am Landesmuseum in Kassel, Herr Dr. Bergmann, hat im Sommer vergangenen Jahres damit begonnen, mit Helfern die Steine abzuformen. Er hat nicht alle abgeformt, aber doch den größten Teil und zwar jene, die die auffallendsten Zeichen tragen, und auch einige von den Steinen, die ich selbst noch entdeckt habe. Es ist also zu hoffen, daß die Auswertung dieser Abgüsse noch einiges mehr ans Tageslicht bringt. Denn selbst das Ableuchten der Steine zur Nachtzeit bringt doch einige Schwierigkeiten mit sich, denn man kann die Steine ja nicht bewegen, sondern maß den Lichteinfall regulieren. Und das läßt sich bei den Abgüssen, die ja aus leichtem Polyesterharz bestehen, viel einfacher machen. Man wird dann also auch viel mehr noch als bisher an den Tafeln erkennen können.

Das Abformen, ich kann ihnen auch davon noch einige Bilder zeigen, erfolgt auf die Weise, daß man ein kautschukähnliches Material auf die vorher gesäuberten Steine aufträgt, daß man diese Latexmasse mit Glasfließ verstärkt und dann darüber innerhalb eines Holzrahmens Gips aufträgt, der mit Holzwolle gebunden wird, um nicht zu schwer zu werden. Diese Gipsauflage ist als Mutterform notwendig, um für das flexible Kautschuknegativ eine feste Unterlage beim Ausgießen zu bekommen.

Das Landemuseum in Kassel hat, soweit mir bekannt ist, mit den Abgüssen große Pläne. Sie sollen in der vorgeschichtlichen Abteilung, die man in den nächsten Jahren erweitern will, entsprechend ausge- stellt werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, diese Abgüsse bekannten und befreundeten Museen zur Verfügung zu stellen, aber auch Wissenschaftlern, die sich mit den Problemen der Megalithkultur befassen.

Meine Damen und Herren, die Gegend um Lohne scheint irgendwie prädestiniert zu sein für die Steinkammergräber. Es gab nämlich neben dem großen von Züschen-Lohne noch eine zweites kleineres Grab, das sich nordwestlich davon befand und auch noch im Jahre 1894 angegraben wurde, das jedoch zu stark zerstört war, um noch gültige Aussagen für die Wissenschaft zu erbringen.

Darüber hinaus gibt es aber auch noch in der südöstlichen Gemarkung von Lohne eine Steinkiste, die im Jahre 1950 von dem Lehrer Heinrich Blum aus Lohne mit einigen freiwilligen Helfern angegraben wurde. Sie erinnern sich, daß ich eingangs von einem Mittelschullehrer Blum sprach, der den Vertrag zwischen dem Kreis Fritzlar (-Homberg) und dem Verein für Hessische Geschichte und Landeskunde mitunterzeichnete. Es ist derselbe Lehrer Blum, der von dem Landwirt Nierenköther in Lohne erfahren hatte, daß sich in der Gemarkung „Auf dem Wehrengrund“ eine Steinsetzung befinden muß.

Der Landwirt Nierenköther hatte so um die Jahrhundertwende herum zusammen mit seinen Vater Steine abgearbeitet, die beim Pflügen auf dem betreffenden Feld störten. Wir haben genau dieselben Verhältnisse, wie beim Steinkammergrab von Züschen-Lohne bzw. bei der Auffindung der anderen Steinkisten auch. Dem Lehrer Bjum ließ das keine Ruhe, er dachte sich schon das Richtige, nämlich daß es sich um etwas ähnliches wie bei dem Steinkammergrab von Züschen handeln dürfte.

Lehrer Blum tat mit der Ausgrabung auf eigene Faust allerdings etwas, was er nicht hätte tun dürfen. Er hätte vielmehr das Landesamt in Marburg verständigen müssen, er tat es aber nicht und so geschah hier etwas, was rechtlich nicht fundiert war und unter Umständen für die Beteiligten nachteilige Folgen hätte haben können, denn es gibt ein Bodenfundegesetz mit einschneidenden Bestimmungen. Es sei hier eingefügt, daß alle Bodenfunde gemeldet werden müssen, ihren Verbleib regelt das Gesetz.

Lehrer Blum hatte für seine Ausgrabung allerdings einen Grund. Die Gemeinde Lohne beging im Jahre 1951 die 1100-Jahrfeier, und Herr Blum war Mitveranstalter, d. h. er war mit im Festkomitee tätig und wollte zum Jubiläum etwas ausstellen, was auf das Alter der Gemeinde hinwies oder auf die uralte Besiedlung der Gegend von Lohne.

Man hat, wie ich vor einigen Jahren in detektivischer Kleinarbeit nachträglich herausfand, ein etwa zehn Meter langes Grab zum Teil freigelegt. Man hat eine Kiespackung am Boden des Grabes gefunden, verschiedene Schichten freigelegt und hat bei dieser unfachmännischen Grabung natürlich vieles zerstört, was Wissenschaftlern sicherlich wichtige Aufschlüsse gegeben hätte.

Lehrer Blum fand bei dieser Gelegenheit auch ein aus grünem Stein geschliffenes Beil, das er dann auch bei der 1100-Jahrfeier in Lohne ausstellte. Herr Blum hat einige Zeit vor seinem Tode im Jahre 1955 das Steinbeil, das er in der Flur „Auf dem Wehrengrund“ bei seiner Ausgrabung gefunden hatte, wieder an Ort und Stelle vergraben. Wir haben uns gefragt, warum er das getan hat, warum er dieses Beil nicht abgeliefert und an den Landesarchäologen übergeben hat. Nun, man darf annehmen, daß diese Handlungsweise im persönlichen Bereich zu suchen ist. Lehrer Blum hatte, wie er auch verlauten ließ, Gewissensbisse bekommen und sich etwa so wie ein Grabschänder gefühlt, obwohl diese Selbstbezichtigung gar nicht zutreffen würde.

Nun, er hat es also getan und wahrscheinlich werden die Ausgräber des Steinkammergrabes auf dem „Wehrengrund“ hoffentlich auch dieses Steinbeil wiederfinden.

Ich erzählte ihnen schon, daß auch in dem Bereich zwischen dem Steinkammergrab von Züschen-Lohne und der Gemeinde Lohne, eine Steinsetzung angeackert wurde, von der man annehmen könnte, daß es vielleicht ein Grab sei. Außerdem hat der Land- und Gastwirt Willi Sauer aus Lohne beim Tiefpflügen nördlich von Lohne an der Strasse nach Riede mehrmals eine lange Sandsteinplatte angeackert, der Ort ist lokalisiert und eine Untersuchung wird ergeben, ob sich dort evtl. ebenfalls noch eine Steinkiste befindet.

Interessant ist außerdem, daß man bei zukünftigen Untersuchungen von Steinkammergräbern auch die „Ortung“ berücksichtigen sollte, ich meine damit die Ausrichtung des Grabes nach bestimmten Himmelsrichtungen oder aber nach bestimmten geographischen Punkten, in der Landschaft, das Steinkammergrab von Züschen zum Beispiel ist ausgerichtet nach dem „Wartberg“. Es sind genaue Untersuchungen vorgenommen worden, von Fachleuten, und man hat festgestellt, daß die Achse des Grabes nur um wenige Grade abweicht zur Spitze des Wartberges.

Der „Wartberg“ zwischen Kirchberg und Gleichen ist im übrigen als eine Siedlungsstätte bekannt geworden, von jungsteinzeitlichen Leuten, die offenbar in Verbindung gestanden haben mit dem Steinkammergrab

Züschen-Lohne, zumindest aber mit seiner Kultur, denn man fand auch in dem Grab von Altendorf einige Scherben, die dieselbe Verzierung oder besser gesagt Wandrauhung aufweisen wie die Scherben, die wir auf dem Wartberg finden.

Es ist also eine Merkwürdigkeit, und Sie wissen vielleicht, daß nach dem „Wartberg“ eine eigene Kultur benannt ist. Man nennt sie die „Wartbergkultur“, sie hat Beziehungen zur Mittelfrankreich, zur sogenannnten „Chasseen-Kultur“, ein Merkmal, das auch erst in den letzten Jahrzehnten näher untersucht und erforscht worden ist und nicht gleich bei der Entdeckung des „Wartberges“ als Siedlungsstätte im Jahre 1864. Aber in der Steinkiste von Züschen selbst hat man keine Wartberg-Scherben gefunden.

Das ist wiederum merkwürdig, denn wenn das Grab, das zum „Wartberg“ hinausgerichtet ist, mit dem „Wartberg“ Beziehungen haben sollte, dann müßten folglich auch Scherben der „Wartberg-Kultur“ im Grab zu finden gewesen sein. Das war nicht der Fall, man hat verschiedene andere Kulturen gefunden, man hat „Becher-Kulturen“ gefunden, aber es ist auch nicht sicher, ob das, was man im Grab von Züschen-Lohne fand, noch ursprünglich, also unberührt war. Das Grab war wahrscheinlich schon lange, lange vorher zerstört worden, so, daß die Ausgräber nur noch die Überreste vorfinden konnten. Sie waren sehr wahrscheinlich auch durchwühlt gewesen.

Ich sprach von der Ausrichtung der Gräber nach bestimmten Punkten. Es ist eine Theorie, die wir von der Arbeitsgemeinschaft uns zurecht gelegt haben und die ich durch andere Beobachtungen bis zu einem gewissen Grade erhärtet fand. Es ist aber eine Theorie, die man nicht als Tatsache hinstellen soll und die Wissenschaft wird auch in Zukunft noch Untersuchungen anstellen müssen, um das zu klären, ob das zutrifft, was wir und andere in dieser Hinsicht meinen.

Merkwürdig ist in diesem Zusammenhang immerhin, daß das „Grab des Lautarius“ im Gudensberger Stadtwald nach dem „Günthersberg“ ausgerichtet ist. Der „Günthersberg“ hat sich seit 1963 als eine Höhensiedlung erwiesen, als eine jungsteinzeitliche Siedlung mit fast ähnlichem Material wie auf dem „Wartberg“. Dann kommt ein weiteres hinzu: Die Steinkiste, die der Lehrer Blum in der südöstlichen Gemarkung von Lohne angegraben hat, ist nach seinen Aussagen und nach den Aussagen seiner Helfer nach dem „Odenberg“ ausgerichtet; wenn aber die Steinkiste nach dem „Odenberg“ ausgerichtet ist, dann weist ihre Achse auch nach dem „Hasenberg“, der auf der selben geographischen Breite liegt wie der „Odenberg“. Und nun kommt etwas ganz Merkwürdiges:

Als der jetzige Landesarchäologe Dr. Gensen im Jahre 1964 von der Tagung der Archäologen aus Fulda kam und den holländischen Vorge-schichtler Professor Moddermann aus Leyden mitbrachte, einen Spezialisten für Bandkeramk, da besuchten sie auch das Steinkammergrab von Züschen-Lohne. Als sie dann weiterfuhren in Richtung Lohne, um noch einige andere Stätten zu besichtigen, da fragte Professor Moddermann so ganz beiläufig: „Sagen sie, wo haben diese Leute eigentlich gesiedelt, die das Steinkammergrab belegten?“ Da deutete Dr. Gensen, wie er uns später erzählte, auf den nahen „Hasenberg“ zwischen Lohne und dem Steinkammergrab und sagte: „Wahrscheinlich da oben.“

Das Überraschende an dieser Geschichte ist, daß zur selben Zeit, ja zur selben Stunde Mitglieder der Fritzlarer Arbeitsgemeinschaft auf dem „Hasenberg“ die ersten Untersuchungen vor nahmen und gerade du diesem Augenblick feststellten, daß in der Tat jungsteinzeitliche Menschen auf dem Berg gesiedelt hatten, daß der „Hasenberg“ eine jungsteinzeitliche Höhensiedlung ist, und genau das Material aufweist, das den Nachweis dafür erbringt, daß die Menschen der Kultur der Steinkammergräber hier gesiedelt haben.

Es ist damit nicht etwa gesagt, daß die Leute, die auf dem „Hasenberg“ saßen, auch die Steinkiste von Züschen belegt haben, es ist allerdings wahrscheinlich. Möglicherweise haben sie die anderen Steinkisten im Bereich von Lohne belegt, vielleicht sogar auch das Grab, das der Lehrer Blum „Auf dem Wehrengrund“ angegraben hat.

Es wäre wirklich höchst interessant, wenn sich im Zuge der Unter- suchungen herausstellen sollte, daß die Keramik vom „Hasenberg“ etwa in der Steinkiste liegen sollte, die der Lehrer Blum freigelegt hat. Dann hötten wir vielleicht einen Beweis mit dafür, dass die Ausrichtung der Steinkammergräber zu Bergen, zu bestimmten Punkten in der Landschaft gewollt war.

Es gehört übrigens zur Geschichte der Steinkammergräber-Kultur, daß sich in den letzten Jahren, also fast 70 Jahre nach dem Auffinden der ersten Steinkiste von Züschen die Kenntnisse von Höhensiedlungen häufen. Wir haben als erste den „Wartberg“. Man nahm bis vor zwei oder drei Jahren an, der „Wartberg“ sei eine Kultstätte gewesen, weil man sich nicht vorstellen konnte, daß auf dem kleinen Plateau, dieses Berges Menschen gesiedelt haben könnten. Inzwischen haben wir aber Beweise dafür, daß man nicht nur auf dem Plateau gesiedelt hat, sondern auch ringsherum um den Berg, u.zw. auf Terrassen, die heute verschwunden sind. Diese Terrassen sind auf dem steilen „Wartberg“ auch nicht mehr so leicht nachzuweisen, wie auf dem „Hasenberg“ bei Lohne. Dort steht es wohl ohne Zweifel fest, daß es sich um eine Höhensiedlung gehandelt haben muß, die in Form von Terrassen rings um den Berg angelegt war. Der ganze Berg ist über und über voll mit Relikten aus dieser Zeit.

Neben dem „Wartberg“ und dem „Hasenberg“ ist dann der „Günthersberg“ interessant, der keine Terrassensiedung gewesen sein dürfte, sondern eine Ansiedlung auf dem Bergplateau. Dazu kommt noch der „Kammerberg“ gleich neben dem „Günthersberg“, ferner der „Bürgel“ bei Gudensberg, der „Aulskopf“ im Landkreis Kassel und möglicherweise ein oder zwei weitere Berge in der Gegend südlich von Kassel. Das sind die bisher erkannten Höhensiedlungen aus dem Neolithikum in unserer Gegend und man darf annehmen, daß sich die Zahl in der nächsten Zeit noch vergrößert.

Im Zusammenhang mit dem Steinkammergrab von Züschen-Lohne ist in unserer Gegend in den Schulen häufig die Rede. davon, daß die Sonne am 21. Juni über dem „Wartberg“ aufgeht und dann in das Steinkammergrab hineinscheint. Da soll angeblich Beziehungen haben zum Glauben der damaligen Menschen und im Zusammenhang stehen mit irgendwelchen rituellen Vorstellungen und kultischen Vorstellungen. Ich habe auch diese Angelegenheit einmal untersucht und am 22. Juni 1963 früh morgens Aufnahmen am Steinkammergrab von Züschen-Lohne gemacht. Ich habe festgestellt, daß die Sonne um 4:30 Uhr aufgeht, aber nicht über dem „Wartberg“ sondern über dem „Dachsberg“. Das ist, wenn Sie sich das in verlängerter Richtung vorstellen, über Niedenstein. Das ist ansich erstaunlich, denn für gewöhnlich sagt man, die Sonne geht im Osten auf. Für die Eingeweihten ist es kein Geheimnis, daß die Sonne viel weiter im Nordosten aufgeht. Für unsere Breiten ist es immerhin interessant, daß das fast in der Gegend von Niedenstein ist.

Im Zuge dieser Beobachtungen habe ich dann festgestellt, daß die Sonne um 5:30 Uhr über dem „Wartberg“ steht, natürlich schon wesentlich höher, und dann in das Steinkammergrab hineinscheint. Dieses Phänomen kann einfach gar nicht ausbleiben. Und die Sonne scheint auch durch das Seelenloch und der Sonnenstrahl fällt dann etwa 4,20 Meter vom Seelenloch entfernt auf den Boden des Grabes. Es kann natürlich auch -wahrscheinlich Mitte Juli- das Phänomen eintreten, daß die Sonne über dem „Wartberg“ aufgeht, daß sie den Azimut erreicht hat, um dann, wenn sie über die Kuppe des „Wartberg“ hervorkommt, auch durch das Seelenloch scheint, aber ob das von den Erbauern der Steinkiste gewollt war, ob das mit kultischen Vorstellungen zusammenhängt, das ist noch nicht geklärt und ob es sich überhaupt jemals klären lassen wird, muß zunächst offen bleiben.

Immerhin, meine Damen und Herren, kann man, wie sie sehen, durch solche kleine Untersuchungen und Beobachtungen doch ein gewisses Bild abrunden. Und wenn sie mich nun fragen, wozu das alles nütze ist, nun, der praktische Wert dieser Untersuchungen ist natürlich nicht groß in materieller Hinsicht, aber die Archäologie, die Vorgeschichtsforschung, geht ja auch nicht so sehr nachdem Materiellen, wenngleich man im Mittelmeerraum, in Ägypten, im vorderen Orient und in anderen Teilen unserer Welt auch kostbare Dinge finden kann, die einen erheblichen materiellen Wert haben Aber auch dort sucht der vernünftige Forscher nicht nur, um materielle Güter zu bergen, sondern um Erkenntnisse zu schöpfen, um die Vorgeschichte aufzuhellen, um das ans Licht zu bringen, was vor vielen tausend Jahren gewesen ist und warum es so gewesen ist.

Und das, meine Damen und Herren, möchte ich am Schluß noch mit einem Wort des britischen Archäologen Geoffrey Bibby zum Ausdruck bringen, eine Feststellung, die auch in unserem Museum auf einer Tafel zu lesen ist:

„Jeder Archäologe spürt im Herzen, warum er gräbt, er gräbt, um mitfühlend und demütig die Toten wieder lebendig werden zu lassen, damit was vorüber ist, dennoch nicht für immer verloren sei. Damit aus den Trümmern der Zeitalter etwas gerettet werde und so die Gegenwart durch die Vergangenheit mehr Farbe bekomme, und wir für die Zukunft mehr Mut. Seine Ausgrabungen sind nur eine Abzahlung auf das, was wir alle den Menschen schulden, die im Lauf der Jahrtausende unsere Welt für uns formten.“

Und wenn Sie nun, meine Damen und Herren, nach Hause gehen, vielleicht mit diesem letzten Bild in der Erinnerung, ein Bild, wie es auch die Menschen vor viereinhalb Tausend Jahren gesehen haben mögen, als sie mit Fackeln in der Hand in das Grab krochen, um Verstorbene zu bestatten, dann, meine Damen und Herren, mögen Sie vielleicht auch ein wenig nachdenken über den Sinn des Forschens auf diesem Gebiet. Es gibt kaum einen anderer Zweig der Wissenschaft, der so auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen ist, wie die Vorgeschichtsforschung, die Bodendenkmalpflege und Denkmalpflege. Ich kann Sie nur bitte, mitzuhelfen und den Heimatforschern Hinweise zu geben, die zur Erhaltung von Altertümern führen können. Denken Sie bei allem daran, daß diese Gegenstände von Menschen geschaffen worden sind, von Menschen, die diese Welt für uns formten.