Vorbemerkung

Im Rahmen der 1250-Jahrfeier der Stadt Fritzlar, die mit der Veranstaltung des "Hessentages" 1976 verbunden war, hielt der bekannte Historiker Prof. Dr. Karl E. Demandt aus Marburg, der seinerzeit als einer der besten Kenner der hessischen Geschichte galt und lange Zeit in den Archiven der Stadt Fritzlar gearbeitet hatte, am 1. Juni dieses Jahres den Festvortrag. Er gehörte auch zu den Autoren in der zum gleichen Anlass herausgegebenen Festschrift "Fritzlar im Mittelalter", an dem Archäologen, Historiker und andere Wissenschaftler den damaligen Kenntnistand über die Stadt sehr ausführlich und an-spruchsvoll darstellten. Sowohl dieses Werk als auch der hier präsentierte Vortrag bildeten für die Arbeiten des folgenden halben Jahrhunderts Grundlage, Maßstab und Anstoß für die örtliche und regionale vor- und frühgeschichtliche (z. B. im Regionalmuseum Fritzlar) wie auch der historischen Forschung der Gegend.

Fritzlar in seiner Blütezeit

Karl E. Demandt

Wir sind hier und heute zusammengekommen, um die 1250. Wiederkehr des Eintritts Fritzlars in die Geschichte festlich zu begehen. Das ist ein merkwürdiger Vorgang im wahrsten Sinne des Wortes: Eintritt in die Geschichte; denn Fritzlar taucht 724 nicht mit irgendeiner zufälligen Nennung in einer zufällig erhaltenen Urkunde auf, wie das für fast alle hessischen Orte gilt. In diesem Jahr errichtete vielmehr Bonifatius - eine der größten Gestalten, die die deutsche Geschichte kennt, und die einzige, der sie einen weit über ein Jahrtausend währenden unmittelbaren Einfluß auf unser ganzes Volk zugestand - hier in Fritzlar einen der Grundpfeiler seines Missionswerkes, das Ostfranken, das spätere Deutschland, geistig völlig umgestaltete und damit das Fundament seiner gesamten Geisteskultur bis zum heutigen Tage gelegt hat. Einer ihrer Ecksteine lag in Fritzlar. Der Ort ist also älter als Deutschland, nicht nur als Siedlung, das sind manche anderen auch, sondern als geschichtlicher Faktor, dafür gibt es nur wenig andere Beispiele. So besteht wahrhaftig ein Grund zur Besinnung und Feier.

Fragen wir nun, seit wann man das erkannt und seit wann man dessen in der Öffentlichkeit gedacht hat, dann ergibt sich ein kaum minder denkwürdiger Tatbestand. Ursprünglich war die Begehung dieser Gedenkfeiern eine Sache der Kirche, und noch aus dem späten Mittelalter hören wir von einer jährlichen Prozession von Fritzlar nach Geismar, wo Bonifatius die Donareiche gefällt hatte; aber bereits der Festkalender des Fritzlarer Stiftes aus dem 14. Jahrhundert läßt klar erkennen, daß man als Hauptfest der Kirche nicht den Bonifatiustag, sondern die Memorie des Heiligen Wigbert, des ersten Abtes des Klosters, feierte. Mit der Aufhebung des Stiftes hörte auch das auf, und so ergibt sich die zunächst unerwartete, aber signifikante Tatsache, daß das 19. Jahrhundert, dem man allgemein und allenthalben die Wiedererweckung des geschichtlichen Bewußtseins zumißt, das traditionsloseste Jahrhundert in der Geschichte Fritzlars - und nicht nur dieser Stadt - gewesen ist. An kommunale Erinnerungsfeiern, wie wir sie heute kennen, hat niemand gedacht. Diese Verlebendigung und Darstellung des geschichtlichen Bewußtseins für breite Schichten blieb erst dem 20. Jahrhundert vorbehalten. Und so findet in ihm heute bereits die dritte städtische Erinnerungsfeier statt, die den geschichtlichen Ereignissen aus der Frühzeit des Ortes gilt. Die erste gedachte der 1200jährigen Wiederkehr der bonifatianischen Klostergründung in Fritzlar im Jahre 1924, die zweite der 1050. Wiederkehr der Wahl König Heinrichs I. in Fritzlar im Jahre 1969, da man die 1000jährige Wiederkehr dieses Glanzpunktes der Fritzlarer Vergangenheit im Jahre 1919 weder feiern konnte noch wollte. Diesen drei Erinnerungsfeiern steht in den vergangenen Jahrhunderten nichts gegenüber, weder eine Jahrtausendfeier im Jahre 1724, noch eine 1100-Jahrfeier im Jahre 1824.

Das ist eine auffallende Erscheinung, die um so bemerkenswerter ist, als die Geschichte in unserem Lande praktisch abgewirtschaftet haben soll, aus der Schule als eigenes Fach mehr und mehr verdrängt und in die Gesellschaftswissenschaften eingepackt wird, als wäre sie nichts weiter als eine von ihnen. Welche gegenwartssüchtige Zukunftsblindheit, die nicht zu erkennen vermag, daß Geschichte mehr ist als eine beliebige Wissenschaft unserer Tage, da ihr Rang und Würde eines der ganz wenigen gemeinsamen Geistesgüter der Menschheit zukommt, dessen alle Kulturen auf ihre Weise teilhaftig sind. Offenbar ist, daß sich weite Kreise von Intellektuellen, die sich selber so nennen, von der Geschichte abgewandt haben oder sie vor allem dazu benutzen, die Niedertracht des Menschen zu dokumentieren und die Verruchtheit politischer und wirtschaftlicher Systeme zu entlarven, die er sich geschaffen und in denen er gelebt hat. Welche Verklemmung und welcher Hochmut auf der einen, aber auch welche Bereitschaft, ja Neigung, sich unserer Geschichte zuzuwenden und sie uns immer wieder zu vergegenwärtigen auf der anderen Seite. Denn es ist gar nicht zu überhören oder zu übersehen, daß das, was jene Kreise aufgegeben haben, das unmittelbar nahe und ungebrochene Verhältnis zu unserer eigenen, langen Vergangenheit, inzwischen in ganz andere Bezirke übergewechselt ist und hier in unverminderter Blüte steht.

Dazu gehören auch die Jahr für Jahr das festliche Leben unseres Landes immer stärker bestimmenden Erinnerungsfeiern von Städten und Dörfern, Kirchen und Körperschaften oder Gesellschaften und Vereinigungen aller Art, die vor einem Jahrhundert in dieser Form und Fülle noch undenkbar waren und heute eine so vielfältige und unmittelbare Verknüpfung ferner und fernster Vergangenheit mit unserem gegenwärtigen Tage widerspiegeln, daß man sich um die Zukunft unserer geschichtlichen Tradition nicht zu sorgen braucht. Geschichte ist stärker als unser kleines, flüchtiges Tageswerk. Das hat vor allem existenzielle Gründe, denn die Geschichte ist wie die Erinnerung ein unabdingbarer und unersetzbarer Teil der geistigen Persönlichkeit und damit der Existenz des denkenden Menschen und kann daher nur mit ihm selbst ausgelöscht werden. Gewiß leidet sie zuweilen Not, wechselt sie die Kreise, in denen sie gegenwärtig bleibt, aber sie ist darauf angelegt zu überdauern und wird es, solange es zum eigenen Verlangen und zur geforderten Verantwortung des Menschen gehört, Rechenschaft über sein Tun zu geben, um es zu rechtfertigen, zu verteidigen, verständlich zu machen, zu begründen. Und ich meine, daß eine solche Grundforderung unseres Daseins uns in vollem Maße berechtigt und verpflichtet, ja nötigt, uns unserer eigenen Vergangenheit, unserer Geschichte, bewußt zu bleiben und sie an solchen Erinnerungstagen, wie etwa dem heutigen, wieder in unser Bewußtsein zurückzurufen; so wie der Mensch und wohl jeder von uns hier im Saal bei seinen eigenen Lebensfeiern, wenn seine Lebensbahn bereits ihren Zenit überschritten hat und sich dem Ende zuneigt, das, was er geleistet und was er erlitten hat, worin er versagte und worin er sich bewährt hat, wieder in sich lebendig werden fühlt. Wenn es der Drang des jungen Menschen ist, verändern zu wollen, dann entspricht es dem älteren, zu bewahren, was er gewonnen hat, und Dankbarkeit gegenüber dem zu empfinden, was ihm das Leben auch an Schönem schenkte. Und eine der schönsten und größten Epochen in der Geschichte Ihrer Stadt will ich aus diesem Grunde und, wie ich hoffe, zu ihrer Freude wieder in ihr Gedächtnis zurückrufen.

Wenn wir die Geschichte Fritzlars überblicken, dann können wir sie in drei große Zeiträume von je 400 Jahren gliedern. Dabei schließen wir die Vor- und Frühzeit aus, da sich deren Konturen erst allmählich klarer abzuzeichnen beginnen, und ebenso unsere Gegenwart, da uns über sie noch kein geschichtliches Urteil zusteht; das spricht ihr erst unsere Nachwelt.

Die erste dieser drei Epochen umfaßt die Zeit von der Mitte des 8. bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts, die zweite umf aßt die Zeit von der Mitte des 12. bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts und die dritte umgreift die letzten 400 Jahre von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis gegen Mitte des 20. Jahrhunderts. Im Rahmen dieser Epochengliederung bezeichnen wir die mittleren 400 Jahre als die Blüte der alten Stadt. Ich will sie in drei Bereichen darstellen und Ihnen deutlich zu machen versuchen: 1. in der städtebaulichen, 2. in der wirtschaftlichen und 3. in der politischen Leistung der Fritzlarer Bürgerschaft des 12. bis 16. Jahrhunderts. Zur Kontrastierung dieses Leistungs- und Pflichtenbildes soll dann noch die Schilderung einiger festlicher Höhepunkte der alten Stadt und ihrer Bürger folgen: die großen Empfänge, die Hochzeits-feiern und die Fritzlarer Domorgelfeste jener Zeit.

Um die Leistungen der frühen Bürgerschaft des 12. und 13. Jahrhunderts im großen würdigen zu können, wollen wir nun zunächst die alte Stadt als Ganzes, und zwar die Stadt als Kunstwerk betrachten. Daß sie ein solches ist, daran be-stehen, vor allem angesichts der Entwicklung des modernen Städtebaus, nicht und nirgends mehr die geringsten Zweifel. Ja, sie ist eines der wenigen Gesamtkunstwerke, die unsere Kultur hervorgebracht hat. Worauf gründen wir diese Ansicht, welche Faktoren waren dafür ausschlaggebend und bestimmend? Wir nennen sechs: 1. die Lage, soweit die landschaftliche, verkehrs- und wehrtechnische Plazierung gemeint ist; 2. die äußere Gestaltgebung, worunter wir Aufbau und Elemente des Stadtbildes verstehen; 3. die planerische Grundstruktur, die durch Führung und Anlage von Straßen und Plätzen charakterisiert wird; 4. die innere Form, die in der Frontgestaltung der Straßenzeilen und Platzumbauungen und in der Verteilung der öffentlichen Gebäude im Stadtbereich sichtbar wird; 5. die Harmonisierung aller baukünstlerischen Eigenleistungen in den verschiedenen Bauwerken, Straßen und Plätzen zu einem architektonischen Gesamtwerk und 6. sie alle zusammenfassend: die individuelle und nachbarliche, die wirtschaftliche und politische Funktionsfähigkeit aus eigener Kraft: d. h. die berühmte städtische Freiheit, die Freiheit aus eigener Leistung und eigener Selbstbehauptung.

Was die Lage der Stadt betrifft, so können wir in Hessen zwei typische Stadtlageformen unterscheiden. Das eine sind die über hohen Flußufern erbauten, das andere die an Berghängen gelegenen Städte. Zu der ersten Gruppe gehören Kassel, Weilburg, Limburg, Frankenberg, Wildungen und in besonders schöner Ausprägung Fritzlar; zur anderen Gruppe zählen Städte wie Homberg, Rauschenberg, Staufenberg, Biedenkopf und andere. Wo beide Stadtlagetypen zusammentreten, entstehen ganz besonders schöne mittelalterliche Stadtbilder, wofür in Hessen Marburg das berühmteste ist. Die Flußuferlage ist dabei die vorteilhaftere, denn die Städte entstehen immer an alten Flußübergangsstellen, zunächst Furten, die im Laufe des hohen Mittelalters durch große Steinbrücken ersetzt werden. Furten und Brücken aber kanalisieren und konzentrieren den Verkehr und schaffen damit wichtige Verkehrsknotenpunkte, die von doppelter Bedeutung sind: Sie geben den über ihnen errichteten Städten durch Beherrschung des an diesen Stellen konzentrierten Verkehrs politische und militärische Macht und sie verschaffen ihnen zugleich unmittelbare wirtschaftliche Vorteile, indem sie ihnen direkten Anteil und damit Gewinn an dem auf diesen Straßen fließenden Warenverkehr gewähren. Zu Handel und Wandel kommen Zoll, Stapelzwang, Markt. So sind denn auch die bedeutendsten alten hessischen Städte fast allesamt solche Flußuferstädte. Ich nenne nur Kassel, Eschwege, Fulda, Wetzlar, Frankfurt und in ihrer Reihe wiederum Fritzlar. Die Flußuferlage hatte weiter die entscheidenden Vorteile, daß bei größeren Flüssen zum Straßenverkehr auch noch die Flußschiffahrt kam, daß sie große Mühlenanlagen unmittelbar im städtischen Schutzbereich erlaubte, was gerade in Notzeiten wesentlich für die Sicherung der Ernährung war, daß die Flüsse in mittelalterlicher Zeit eine Fülle bester Fische, und damit eines der Hauptnahrungsmittel jener Zeit lieferten, und daß schließlich die Flußlage erhebliche sanitäre Hilfen leistete, denn es war leicht, von dort aus Wasser zu- und abzuleiten. Hinreichendes Wasser aber war für jede und insbesondere jede größere menschliche Siedlung die Voraussetzung ihrer Lebensmöglichkeit, denn davon hing weithin die allgemeine Gesundheit, der Betrieb verschiedener Gewerbe, die Schutzmöglichkeit gegen Brände und die Versorgung bei Belagerungen ab.

Viele dieser Gründe waren aber nicht nur für die Standortwahl von Städten bestimmend, sie galten zum Teil auch für die ersten und ältesten Klosteranlagen, wofür in Hessen unsere drei alten Reichsklöster Fritzlar, Hersfeld und Fulda beispielhaft sind. Diese ersten bonifatianischen Klöster bedurften geradezu günstiger Verkehrslagen, da sie zunächst noch vorwiegend missionarische Aufgaben zu erfüllen hatten. Sie mußten also als Ausgangs- wie als Zielstation leicht und schnell zu erreichen und selbst leicht und schnell mit dem Notwendigen für sich und ihre Aufgaben zu versorgen sein. Das schloß es aus, sie an verkehrsungünstigen, versorgungsschwierigen Stellen zu errichten, wie es spätere Orden, etwa die Zisterzienser, tun konnten, denn sie hatten nunmehr ganz andere Aufgaben. Aus dieser Zweckbestimmung unserer ältesten Klöster aber erklärt es sich, daß sie alle drei zu bedeutenden mittelalterlichen Städten geworden sind, wobei sich bei ihnen mit ihren materiellen Lagevorteilen auch noch solche spiritueller Art verbanden, denn sie waren zugleich die religiösen Mittelpunkte ihrer Landschaft. Das aber trug nicht nur zu ihrem geistlichen und damit zu einem dadurch entscheidend gesteigerten Ansehen, sondern zugleich auch zu ihrem wirtschaftlichen Gedeihen unmittelbar bei, denn solche religiösen Mittelpunkte zogen ständig überdurchschnittliche Besucherzahlen an.

Diese kultischen Komponenten wurden nun zugleich aber auch für die Gestaltung des äußeren Stadtbildes von geradezu prägender, ja entscheidender Bedeutung. Hierfür bietet Fritzlar eines der schönsten Beispiele Hessens. Der Dom, zu dem das Stadtbild von allen Seiten, am eindrucksvollsten naturgemäß von der Flußseite her gesehen, aufwächst, gibt dem Erscheinungsbild der Stadt den Mittelpunkt, das Maß und seine Würde. Ergänzt und vervollständigt wird es durch den Kranz der Stadttürme, die diese Mitte in weitem Umkreis schützend umstellen und in ihrer Hut die ganze Stadt gesammelt halten und damit auch ihre eigene Bedeutung so klar wie eindringlich darstellen, ohne jedoch den Mittelpunkt zu bedrängen, zu verstellen oder gar zu überhöhen. So steigerten sie die Schönheit der Gesamterscheinung, denn in ihr waren eben nicht nur die beiden Domtürme, sondern auch die meisten Stadttürme architektonische Kunstwerke eigener Art. Wer nur einmal in Rotenburg, in Nürnberg oder auch nur in unserem hessischen Büdingen gewesen ist, weiß, was es bedeuten würde, wenn die Stadt ihre großartigste städtebauliche Eigenleistung, ihre stolze 30türmige Stadtumwehrung erhalten und nicht aus den banalsten Gründen im 19. Jahrhundert zerstört hätte. Sie würde heute in Hessen einzigartig dastehen, denn es gibt im ganzen Lande keine solche Stadtbefestigung wieder, wie sie Fritzlar noch bis vor wenigen Generationen besessen hat. Und was das wiederum wirtschaftlich und kulturell für die Stadt heute bedeuten würde, darüber ist wohl kein Wort zu verlieren.

Aber so kunstvoll die architektonische Gesamtleistung des Städtebaus in der Gestaltung des Stadtbildes auch war, die

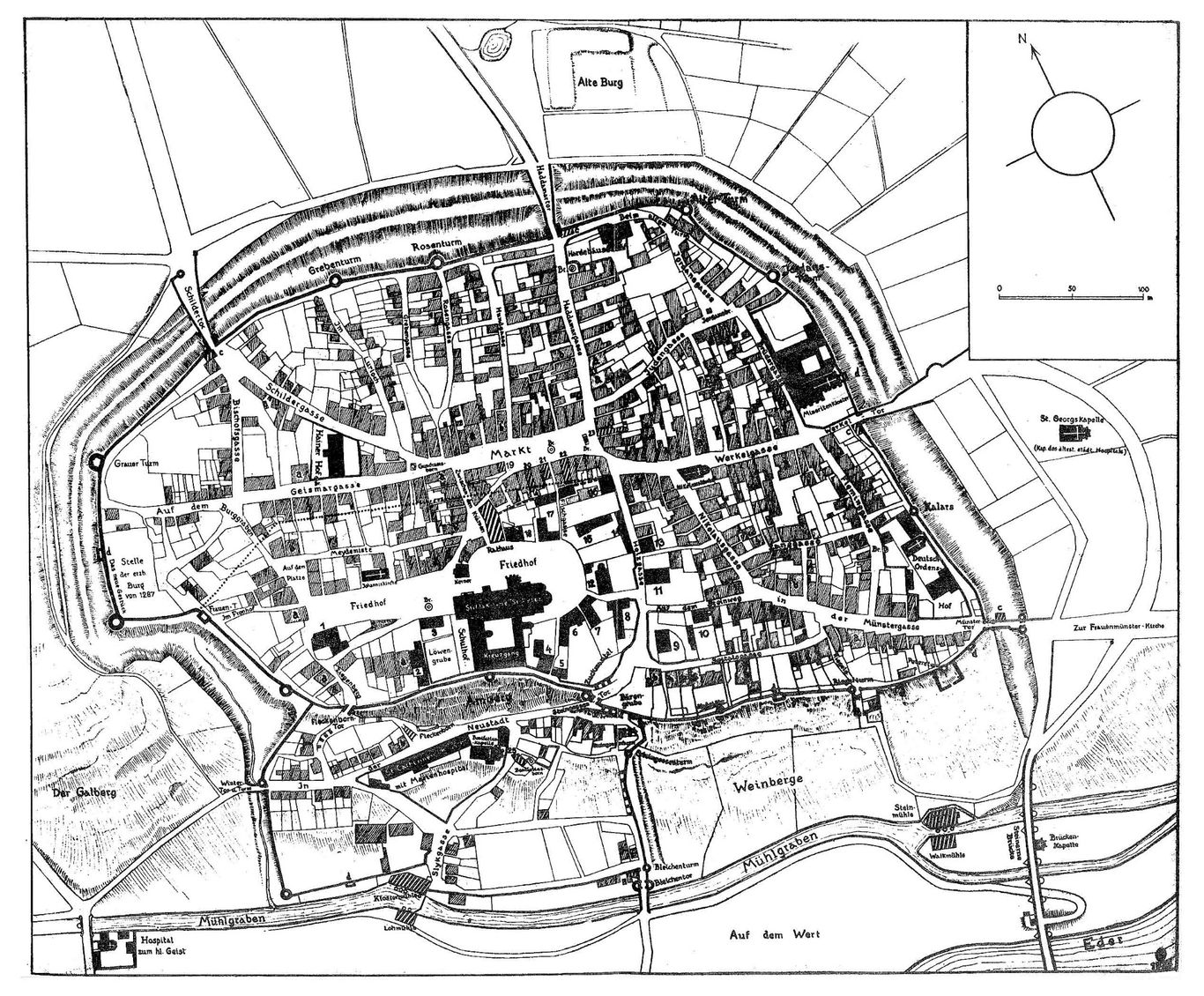

innere Gestaltung der Stadt steht dem nicht nach. Dabei müssen wir uns darüber klar sein, daß diese Stadt nicht von ungefähr entstanden, sondern geplant und nach Plan bebaut worden ist, und daß diese Plangestaltung im frühen 12. Jahrhundert - gemessen an den Dorfanlagen unserer hessischen Dörfer ringsum, denn Städte gab es ja im weiten Umland nicht - außerordentlich groß und umfangreich war, also für jene Zeit eine weit vorausgreifende planerische Leistung darstellte. Wie sich der Stadtbau im einzelnen abgespielt hat, wissen wir nicht mehr, aber wie er sich im Prinzip abgewickelt haben muß, können wir aus dem Ergebnis, dem Strukturbild der alten Stadt, noch deutlich ablesen.

Die Anfang des 12. Jahrhunderts neu errichtete Stadt entstand neben und um den alten kirchlichen Freibezirk, die sogenannte Immunität. Diese wurde begrenzt im Osten von der Holzgasse, bog von dieser fast rechtwinklig nach Westen ab auf einer Linie, die durch den Rathausknick fixiert ist, und verlief von hier quer über den Friedhof unter Einschluß der alten Wage zum Steilabhang des Ederufers. Die neue Stadt umgab diesen Kern fast regelmäßig auf drei Seiten im Osten, im Norden und im Westen. Wenn wir also aus der Regelmäßigkeit einer solchen Anlage ihre vorhergehende Planung ableiten, dann müssen wir uns jedoch dessen bewußt bleiben, daß es sich hierbei nicht um eine streng lineare Planung handelt, wie sie etwa Barockstädte, wie Karlshafen, die Oberneustadt Kassel oder Mannheim aufweisen, sondern lediglich um eine Grundplanung in der Linienführung, die nicht bis zur Ausrichtung der Häuserfronten ging, wie es später geschah.

Abgeändert wurde diese fast gleichmäßige harmonische älteste Anlage nur einmal etwa 100 Jahre nach der ersten Planbestimmung, als man beim Wiederaufbau der 1232 zerstörten Stadtbefestigung die Mauer nach Osten herausschob und damit Platz für das Minoritenkloster und den Deutschordenshof schuf, ein Gelände, das die erste Mauer noch nicht einschloß, während der Mauerzug auf der Nordseite niemals und auf der Westseite nur geringfügig erweitert worden ist.

Die alte Stadt war also eine fast regelmäßig rechteckige Anlage. Ihr Mittelpunkt war der parallel zur Immunität verlaufende langrechteckige Marktplatz, der als erstes abgesteckt worden sein dürfte. Auf diesem Platz schnitten sich kreuzförmig, fast rechtwinklig, die beiden wichtigsten Straßenzüge der alten Stadt: die Nordsüdachse Haddamarstraße-Holzgasse, auf der die alte Reichsstraße aus dem südlichen Hessen nach Niedersachsen verlief, die damit nicht nur mitten in die Stadt einbezogen war, sondern auch direkt über das Ende des Marktes geführt wurde, und zwar so, daß der Straßendurchgangsverkehr das Marktleben selber nicht störte. Der andere Hauptstraßenstrang verlief etwa rechtwinklig dazu von der Münstergasse über den Markt nach der Geismar- bzw. Schildergasse. Auf diesem Strang spielte sich kein Durchgangsverkehr ab, so daß auch er das Markt- und damit das Wirtschaftsleben der Stadt nicht behinderte. Auf dieses Straßenkreuz und seinen Marktmittelpunkt waren auch fast alle übrigen Straßen ausgerichtet, so daß wir die planerischen Hauptgesichtspunkte der im frühen 12. Jahrhundert neu angelegten Stadt klar erkennen können: Es waren Verkehr und Wirtschaft.

Daraus läßt sich zugleich auch die Sozialstruktur der neuen Stadt deutlich ablesen: Es war eine Kaufmannssiedlung, die hier gegründet wurde. Wir wissen es auch aus anderen Quellen, denn es gab für die Fritzlarer Kaufleute ein eigenes Recht: das aus dem 13. Jahrhundert überlieferte Kaufmannsrecht. Wie außerordentlich erfolgreich diese Gründung in ihrer Zeit gewesen ist, ergibt sich daraus, daß es im 13. und frühen 14. Jahrhundert keine Stadt im weiten hessischthüringisch-niedersächsisch-westfälischen Umkreis gab, die ihr an Selbständigkeit, wirtschaftlicher Kraft und kultureller Leistung gleichkam.

Von der Planung der Stadt zu unterscheiden ist die Bebauungsweise. Hierbei müssen wir beachten, daß im 12. Jahrhundert innerhalb weniger Jahrzehnte am Orte ein Bürgertum entstand, das nicht nur das Stadtareal dicht bebaute, sondern zugleich auch den ersten Mauerring um die Stadt aus eigenen Mitteln errichtete. Die Stadt besaß damals in ihrer zunächst verhältnismäßig kleinen Gemarkung keine ausreichenden Basalt- und Buntsandsteinbrüche, aus deren Steinen die ältesten Mauern und Türme gebaut waren, und ebensowenig eigene Kalkbrennereien für den Mörtel, der für den Mauerbau nötig war. Es mußte also alles gekauft und herbeigeschafft werden. Dabei sind die Fuhrdienste von den Bürgern zum größten Teil selber geleistet worden. Wieweit sie auch den Mauerbau selbst durchgeführt haben, ist zwar nicht nachzuprüfen; es ist aber unwahrscheinlich, daß sie das selber getan haben, denn sie waren ja überwiegend Kaufleute und Händler und daher meist unterwegs. Außerdem forderte dieser mächtige Wehrbau so viele technische Einzelkenntnisse, daß ihn nur ausgebildete Bauhandwerkergruppen ausgeführt haben können. So mußte auch das bezahlt werden und vorher verdient worden sein; und das heißt, daß nur eine erfolgreich tätige Kaufmann- und Handwerkerschaft in der Lage war, eine solche Mauer zu finanzieren.

Unmittelbare Zuschüsse vom Stadtherrn dazu waren nicht üblich, dem Mainzer Erzbischof bei seiner notorischen finanziellen Überbeanspruchung auch wohl gar nicht möglich. Die einzige Hilfe, die er leisten konnte und sicherlich auch geleistet hat - denn im 14. Jahrhundert hat er sich gegenüber dem Mauerbau um die Neustadt genau so verhalten - war die, daß er für eine bestimmte Zeit auf seine Steuereinnahmen aus der Stadt zugunsten des Mauerbaus verzichtete. Wirtschaftliche Blüte und große, rege Bautätigkeit waren und sind bis heute nicht voneinander zu trennen. Aber sie mußte damals von der Fritzlarer Bewohnerschaft selber geschaffen werden.

So wenig die städtischen Straßenzeilen starr und schnurgerade verliefen, so wenig gilt das für die Straßenfronten. Nur die Baufluchtlinien des Marktes waren offenbar streng ausgerichtet, die Straßenbebauung selbst erfuhr ganz im Gegenteil eine vielfältige, zum Teil geradezu anmutige Auflockerung und Belebung. Das geschah einmal durch eine allenthalben zu beobachtende und wenn auch noch so geringfügige Verschiebung der einzelnen Häuserfronten gegeneinander und zwei-tens durch die Gestaltung der Häuserfronten selbst. Damit müssen wir uns ein Bild dieser Stadthäuser des 12. und 13. Jahrhunderts machen. Ein solches Haus hatte zwei Funktionen. Es diente der Sicherung der wirtschaftlichen Existenz und der Unterkunft. Die erstere war die wichtigere, so daß die gewerblichen Räume in der Regel ausgedehnter waren als die Wohnräume, wobei diese sich naturgemäß nur im Oberbau befanden, während jene sich über Unter- und Oberbau vom Keller bis auf den Dachboden erstreckten. Oberbau und Unterbau der Häuser bedingte, daß der sichtbaren Stadt eine unsichtbare entsprach. Da Fritzlar als Kaufleute- und Händlerstadt errichtet worden war, waren große Lagerräume notwendig, die bei dem knappen Bauland, das in der Stadt zur Verfügung stand, nicht oberirdisch angelegt werden konnten. Man hob daher große Kelleranlagen aus, die zum Teil zweigeschossig waren und in einigen Fällen ein Bauvolumen umfaßten, das dem darüber errichteten Oberbau durchaus entsprach. In einigen Städten sind diese Unterstädte bereits weitgehend erforscht und bekannt, wobei man allerdings nicht davon ausgehen darf, sie spiegelten den ursprünglichen, ersten Baustand der Stadt wider, denn auch die Keller sind ausgebaut, umgebaut, verkleinert oder vergrößert worden. Aber sie sind auf jeden Fall mit die wichtigsten und aufschlußreichsten Baudenkmäler, die wir für die Geschichte der Städte vornehmlich auch in ökonomischer Beziehung haben.

Für die oberirdischen Bauten gab es drei typische Bauweisen. Das Fachwerkhaus, das Fachwerkhaus mit steinernem Untergeschoß, das vollständige Steinhaus. Alle drei Typen waren in Fritzlar vertreten: Das Fachwerkhaus - oder Baumhaus, wie es damals hieß - stellte die Masse der Bürgerhäuser dar. Es war zugleich die Bauweise, die die höchste künstlerische Entfaltung aufzuweisen hat und durch die Ausbildung eines eigenen Fachwerkstils in hohem Maße zum Schmuck unseres alten Straßenbildes beigetragen hat, da bei denselben Grundstrukturen doch kein einziges Fachwerkhaus mit dem anderen in der Figurenanordnung eines strukturellen Holzwerks übereinstimmt. So ist eine ganze Fachwerkhausstraßenzeile bei völliger Einheitlichkeit dennoch fast immer von zauberhafter Vielfalt und Farbigkeit. In diese Harmonie reihen sich auch noch die Fachwerkhäuser mit steinernen Untergeschossen ein, während die ganz aus Stein erbauten Häuser aus diesem Rahmen herausfallen und ihn daher beeinträchtigen. So sehr sie als wuchtige, repräsentativ gemeinte Masse auch die Blicke auf sich ziehen, in künstlerischer Hinsicht stehen sie nach meiner Meinung hinter den Fachwerkhäusern zurück; aber sie verkörpern Prestige, Reichtum, Ansehen, Macht und fehlen daher in keiner größeren Stadt. Es ist daher fast typisch, daß die meisten Fritzlarer Kanonikerwohnungen des 13. und 14. Jahrhunderts solche gotischen Steinbauten gewesen sind, daß aber auch die Stadt selbst für ihren Hauptbau, das Rathaus, dem nicht nachstand. In den althessischen Städten kommen frühe Rathäuser aus Stein kaum vor; erst aus dem 16. Jahrhundert kennen wir einige Beispiele (Marburg, Hersfeld), dagegen hat Fritzlar das von ihm als Rathaus erworbene alte Vogteihaus noch im 13. Jahrhundert durch einen großen steinernen Anbau erweitert, ehe es ihn im 15. Jahrhundert zusätzlich mit einem Fachwerkaufbau versah. Diese Fachwerkbauten des 15. Jahrhunderts, von denen die Stadt auch heute noch einige besitzt, sind von hohem Reiz und bestätigen nunmehr über Jahrhunderte hinweg die künstlerische Bauleistung, die eine solche mittelalterliche Stadt einmal erbracht hat. Noch heute empfindet fast jeder bewußt oder unbewußt die Harmonie, die das Stadt- und ihr Straßenbild insgesamt und im einzelnen bestimmt, die verbindliche Gemeinsamkeit der Baufronten, in der es zwar gewiß Akzente, Betonungen, Eigenwilligkeiten, aber keine Überforderungen, Maßlosigkeiten, Vergewaltigungen gibt. Erst als die große städtische Zeit zu Ende geht, tritt ein Bauwerk in dieser Stadt auf, das dieses Maß sprengte, das Hochzeitshaus. So sehr man es als Bauwerk für sich anerkennen und werten mag, den städtebaulichen Gesamtrahmen verletzt es durch seine Überdimensionierung.

Parallel mit dem Aufbau der Stadt vollzog sich der Aufbau der Bürgerschaft aus eigenem Vermögen und Antrieb, und zwar mit einem Erfolg, der jener baukünstlerischen Leistung gleichkam. Um von ihr und ihrem Lebensstil in seiner Fritzlarer Ausprägung eine Vorstellung zu gewinnen, müssen wir zwei ihrer grundlegenden Erscheinungen näher beschreiben: Das ist einmal der bürgerliche Pflichtenkreis und seine rechtliche und organisatorische Grundlage und das ist zum andern die politische Aufgabenstellung der Bürgerschaft und deren Bewältigung in einer zum Teil höchst spannungsreichen, gefahrvollen Umwelt.

Ich möchte die Bürgerschaft eine Rechts- und Pflichtengemeinschaft nennen, in der gleiche Rechte nur durch gleiche Pflichten erreicht werden konnten. Wer also die Bürgerschaft erwarb oder besaß, hatte gleiches Boden-, Erb- und Gewerberecht, den gleichen Gerichtsstand, die gleiche persönliche Freiheit, wurde in gleicher Weise, aber naturgemäß nach der Größe seines Besitzes, versteuert und hatte dieselben Dienste zu leisten. Das wichtigste dabei war der gleiche Rechts- und Gerichtsstand; denn jeder Bürger mußte sich vor dem städtischen Gericht verantworten und konnte nur hier sein Recht suchen. Erst wenn es ihm verweigert wurde oder er sich ungerecht behandelt meinte, konnte er in gewissen Fällen an den Rat und darüber hinaus an das landesherrliche Obergericht appellieren. Doch kam es dazu nur in seltenen Fällen; die Masse der Zivil- und Strafrechtsfälle wurde vor dem heimischen Gericht entschieden. Zum Gericht aber gehörten nicht nur der Schultheiß als Vorsitzender, die Schöffen als Urteilsfinder, sondern auch der Umstand, das heißt die Bürgerschaft, die den öffentlichen Gerichtsverfahren beiwohnte. Allein die Tatsache, daß jeder Bürger sich nur vor dem eigenen Gericht zu verantworten brauchte und nicht an fremde Gerichte geladen werden konnte, bedeutete für ihn einen ganz besonderen Rechtsschutz, vor allem im Hinblick auf die Wahrung seiner und damit auch der städtischen Interessen. Darum brauchte er keiner Ladung vor ein fremdes Gericht Folge zu leisten, nicht vor auswärtigen geistlichen oder weltlichen Gerichten, insbesondere nicht vor den westfälischen Freigerichten zu erscheinen, obwohl diese als kaiserliche Gerichte immer wieder versucht haben, Streitigkeiten der Bürger mit Auswärtigen an sich zu ziehen. Das Kaufmannsrecht aber, das ihnen verliehen war, sicherte ihre Handelstätigkeit, ihr Recht an Grund und Boden und ihr Erbrecht. Das alles sind Rechte, die uns heute so selbstverständlich erscheinen, daß mancher von Ihnen sich wundern mag, daß sie hier als Errungenschaften herausgestellt werden. Was sie tatsächlich damals bedeuteten, weiß man, wenn man die Rechtszerklüftung und damit die Rechtsunsicherheit, ja Rechtswillkür des späten Mittelalters kennt.

Diesen Rechten entsprachen die Pflichten. Von den steuerlichen Leistungen an den Stadtherrn, an die Stadt selbst und an die Geistlichkeit sei hier nicht weiter gesprochen, denn Steuern sind das älteste, allgemeinste und unvermeidbare Grundübel, an dem jede Zivilisation leidet, sondern nur von jener heute kaum noch vorstellbaren Dienstleistung, die wohl am tiefsten in das tägliche Leben des Bürgers eingriff, von seiner Verpflichtung zum Wachtdienst. Dieser war streng geregelt, denn Städte waren im Mittelalter, oft bis weit in die Neuzeit hinein, auch Festungen, und Wacheleistungen waren daher um so erforderlicher, je unruhiger und feindlicher das Umland war. Das gilt nun für eine Stadt wie das mittelalterliche Fritzlar in ganz besonderem Maße, denn bei den jahrhundertelangen schweren Auseinandersetzungen zwischen den Mainzer Erzbischöfen und den Landgrafen von Hessen geriet Fritzlar seit dem 13. Jahrhundert in ein Umland, das vollständig in der Hand der unversöhnlichsten Gegner seines Stadtherrn war. Daher die ungewöhnlich starke Befestigung der Stadt, daher aber auch die ununterbrochene Wachverpflichtung der Bürgerschaft. Wieweit man sie ablösen konnte, welche Befreiungen es davon gegeben hat, wissen wir nicht, aber beides muß möglich gewesen sein, wenn etwa die Fritzlarer Kaufleute die Messen in Frankfurt oder in Flandern besuchten, Ratsleute oft lange zu politischen Verhand-

Marktplatz

Rathaus

Kurie in der Fischgasse

Hochzeitshaus

lungen auswärts weilten. Waren abends die Stadttore geschlossen worden, wurden die Torschlüssel an die jeweiligen Schlüsselhalter abgeliefert. Diese waren wahrscheinlich identisch mit den Gassenmeistern, d. h. den Vorstehern der einzel-nen Wachten, also jenen sechs Bezirken, in die die Stadt eingeteilt war. Sie hießen nach den Hauptgassen die Schilderwachte, die Haddamarwachte, die Werkel-, die Münster- und die Friedhofswachte (womit der westliche Teil des Friedhofs gemeint war). Dazu kam später die Neustadtwachte. Diese Gassenmeister sorgten für die Organisation des Wachtdienstes, denn offensichtlich war jeder Wachte ein bestimmtes Mauerstück zugeteilt, das die Einwohner der Wachte nächtlich zu bewachen und bei Belagerungen zu verteidigen hatten. Die Verpflichtung zur Wache war mit dem Besitz von städtischem Grund und Boden verbunden, denn diese Verpflichtung haftete nicht an der Person, sondern an ihrem städtischen Grund-besitz. Wer also mehr als ein Haus hatte, mußte demgemäß mehr Wachen leisten; wer dagegen ein Anwesen besaß, das etwa infolge Teilung nur noch die halbe Größe eines städtischen Grundstückes hatte, brauchte daher auch nur die halbe Wache zu leisten. Daraus ergibt sich für die Planung, daß bei der Neuanlage der Stadt die städtischen Grundstücke ge-normt gewesen sein müssen und daß diese Normalgröße einer turnusmäßigen Wacheverpflichtung entsprach. Als die Stadt 1266 dem Kloster Haina gestattete, in der Schildergasse seinen Hof zu errichten, und ihm dafür städtischen Grund und Boden überließ, mit dem selbstverständlich auch die Wachverpflichtung der Schilderwachte verbunden war, der Rat sich aber entschloß, das Kloster als geistliches Institut von den bürgerlichen Lasten und Verpflichtungen zu befreien, setzte er gleichwohl fest, daß das Kloster an die Bürger der Schilderwachte eine Abgabe für das Mitübernehmen der Wache für dieses Grundstück zu zahlen habe. In gleicher Weise hat sich die Stadt 1315 gegenüber dem Deutschen Orden verhalten. Diese nächtlichen Wacheverpflichtungen waren sicher eine oft schwere Last, wenn man etwa an die langen regnerischen und kalten Herbst- und Winternächte denkt, in denen ja auch gewacht werden mußte.

Aber in diesen gemeinsamen Verpflichtungen persönlichster Art lag auch eine der tragfähigsten Wurzeln der inneren Gemeindebildung, denn bekanntlich bilden nicht Vorrechte, die im Gegenteil viel eher zu Neid und Verfeindungen führen, sondern Last, Erlebnis und Bewältigung gemeinsamer Verpflichtungen die Grundlagen echter und dauernder Gemeinschaften, wie sie die städtischen Bürgerschaften - und auch die Fritzlarer - im hohen Maße dargestellt haben. Wie stark dieses Gemeinschaftsgefühl entwickelt war, dafür liegen einige ungewöhnliche Zeugnisse vor aus der Zeit der Mainzer Stiftsfehde 1461/63 und dem landgräflich hessischen Bruderzwist zwischen Landgraf Ludwig II. in Kassel und Landgraf Heinrich III. in Marburg in den Jahren 1468/69. In der Mainzer Stiftsfehde ging bekanntlich der größte Teil der Mainzer Besitzungen in Hessen als Pfandschaft in die Hände der genannten beiden Landgrafen über und ist seitdem immer bei Hessen geblieben. Gegen diese Verpfändungen haben sich einzelne Städte, wie etwa Hofgeismar, erbittert gewehrt, sind aber von den Landgrafen militärisch überwältigt und eingenommen worden. Fritzlar drohte dasselbe Schicksal, nicht nur in der Mainzer Stifts-, sondern auch in der landgräflich hessischen Bruderfehde, als die Verpfändungsurkunde bereits ausgestellt und Landgraf Heinrich von Hessen übergeben war. In beiden Fällen hat sich die Fritzlarer Bürgerschaft mit Entschiedenheit dagegen gewehrt, zu einem Pfandobjekt des Mainzer Erzbistums herabzusinken, über das der Erzbischof nach Belieben verfügen könne. Der Rat hat in diesen Jahren eine sehr gewandte Politik getrieben, indem er offenkundig den einen Landgrafen gegen den anderen ausspielte, außerdem im Mainzer Domkapitel, ohne dessen Zustimmung der Erzbischof keine schwerwiegenden politischen Entscheidungen treffen konnte, seine Sache geschickt vertreten lassen, so daß alle Versuche, die Stadt zu verpfänden, gescheitert sind. Diese Pfandurkunden, die bereits den Landgrafen und auch der Stadt zugestellt waren, damit sie sich danach richte, sind zwar alle in das große Stadtbuch - wir würden heute sagen, die städtische Gesetzessammlung - eingetragen worden. Aber in allen Fällen hat der Stadtschreiber - dessen Stellung man heute etwa mit der eines Syndikus vergleichen kann - an den Rand geschrieben: Diese erzbischöflichen Anordnungen sind nicht befolgt worden, denn die von Fritzlar wollten damit nichts zu tun haben. Und da Fritzlar auch zu Ende des Mittelalters ein wohlbewehrtes, volkreiches und kapitalkräftiges Gemeinwesen darstellte, das nicht wie andere mainzische Städte militärisch leicht zu überwältigen war, hat Fritzlar seine Selbständigkeit unter dem weit entfernt residierenden geistlichen Herrn noch ein wieteres halbes Jahrtausend bewahren können. Ob die damalige Entscheidung der Stadt richtig oder falsch war, ist natürlich eine andere Frage; der Bürgerschaft ist sie damals jedenfalls als richtig erschienen und demgemäß hat sie sie durchgesetzt.

Diese Einigkeit der Fritzlarer Bürgerschaft nach außen, die sie in einer schwierigen politischen Situation zeigte, bedeutete nun keineswegs, daß die Fritzlarer Bürgerschaft auch in sich selbst immer in Eintracht gelebt hätte. Das war keineswegs der Fall, denn selbstverständlich ist es auch in Fritzlar zu innerstädtischen politischen Auseinandersetzungen gekommen. Sie spielten sich an zwei Hauptfronten ab. Die älteste und bis ins 14. Jahrhundert die wichtigste war die, die zwischen Bürgerschaft und Geistlichkeit verlief; die andere entwickelte sich zwischen den alten Hauptfamilien der Stadt, die weithin den Rat beherrschten und mit ihren Angehörigen besetzten, und der übrigen städtischen Bevölkerung, die zum größten Teil in den Zünften organisiert war. Bei den Auseinandersetzungen zwischen der Bürgerschaft und der Stiftsgeistlichkeit handelte es sich zuerst um die Einschmelzung der Hörigen des Fritzlarer Stiftes, die am Orte wohnten, in die Bürgerschaft, womit das Stift seine Herrschaft über sie verlor. Dieser Kampf hat etwa 100 Jahre gedauert, bis zu dem großen Schiedsvertrag zwischen Stadt und Stift von 1270, in dem das Stift noch einmal versuchte, seine Herrschaft über die Fritzlarer Hörigen (die im wesentlichen in einem gewissen Besteuerungsrecht und einigen Vorbehaltsrechten, insbesondere der Gerichtsbarkeit, bestand) zu behaupten. Seitdem hören wir nichts mehr von ihnen, so daß seit Ende des 13. Jahrhunderts alle Fritzlarer Einwohner der Bürgerschaft zugehört haben dürften, wie üblich mit Ausnahme der Kleriker und der Juden, die beide zu eigenem Recht lebten.

Mit einzelnen Juden und auch mit der gesamten Fritzlarer Judenschaft hat es zwar gelegentlich Schwierigkeiten gegeben, sie waren jedoch völlig unerheblich gegenüber den Feindseligkeiten, die zwischen der Bürgerschaft und der Fritzlarer Stiftsgeistlichkeit etwa 200 Jahre lang immer wieder aufgeflammt sind. Für die Stellung der Fritzlarer Juden ist es vielmehr bezeichnend, daß selbst noch Ende des 14. Jahrhunderts, als sich die allgemeine Lage und rechtliche Situation der Juden in Deutschland seit dem Auftreten des „schwarzen Todes", der Pest, 1348 und der dadurch ausgelösten Judenschlächterei von 1349/50 sehr verschlechtert hatte, eine Urkunde von 1393 besagt, daß die Juden in Fritzlar noch immer wie seit alters als Mitbürger galten und auch künftig gelten sollten.

Wenn hier von Bürgerrecht und Bürgerpflicht der Juden die Rede ist, dann war es gerade das, woran die Geistlichkeit nicht teil hatte, und das war der stärkste Grund für den immer wieder aufbrechenden Gegensatz zwischen Geistlichen und Bürgern, verschärft durch die seit alters überragend mächtige Position des Stiftes im Bereich der Stadt. Nicht nur, daß die engere Immunität der städtischen Hoheit nicht unterstand, obwohl sie mitten in der Stadt lag, die Zehntverpflichtungen gegenüber der Kirche, die Zinsleistungen an die Kleriker, mit der fast jedes Haus belastet war, der soziale Gegensatz zwischen den ganz überwiegend adligen Fritzlarer Kanonikern und der Bürgerschaft, der Unterschied zwischen Kaufleuten, Händlern und Handwerkern auf der einen und einer Gruppe vornehmer geistlicher Herren auf der anderen Seite, die vielfach studiert hatten, Gelehrte von Rang waren und hohe Beamtenstellungen am erzbischöflichen oder landlich hessischen Hofe bekleideten, nach Herkunft und Rang persönlich oft über große Einkünfte verfügten, zwar den Schutz der Stadt mitgenossen, aber in keiner Weise verpflichtet waren, auch an ihren Lasten mitzutragen, das alles mußte eine selbstbewußte Bürgerschaft immer wieder vornehmlich gegen das Stift aufbringen. Dieses hat sich schließlich Anfang des 14. Jahrhunderts so bedroht gefühlt, daß es die Abwanderung in eine andere Stadt ernsthaft erwog und bereits die Zustimmung des Erzbischofs dazu erwirkt hatte.

Nun, zu diesem äußersten Schritt ist es nicht gekommen, denn das hätte auch für die Stadt einen großen Verlust bedeutet, nicht nur in geistlicher, sondern auch in wirtschaftlicher Hinsicht, denn natürlich deckten die geistlichen Herren ihren Lebensbedarf in Fritzlar und stellten bei ihrer verhältnismäßig großen Zahl und ihrem oft beträchtlichen Reichtum ein wirtschaftliches Potential erster Ordnung dar.

Auch die Gegensätze zwischen den Geschlechtern und den übrigen bürgerlichen Kreisen in Fritzlar sind niemals zu jener Schärfe gediehen, wie in vielen anderen Städten, wo es darüber zu blutigen Auseinandersetzungen kam. Die dem Niederhessen eigene Abneigung gegen Extreme und Überspitzungen jeglicher Art, aber auch die Einsichtigkeit der führenden alten Familien hat immer wieder dazu geführt, daß diese Spannungen abgebaut und ausgeglichen werden konnten. So ist das ältere Patriziat des 12. und frühen 13. Jahrhunderts in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts durch ein jüngeres Patriziat abgelöst worden, in das im 14. und 15. Jahrhundert immer wieder auch andere Familien eingetreten sind, so daß wir von einer geschlossenen Geschlechterherrschaft in Fritzlar nicht sprechen können, wenn auch ein gewisser patrizischer Kern des Rates immer gewahrt blieb und ihm damit Kontinuität und eine qualitätvolle politische Führung gesichert hat.

Zudem hat die bürgerliche Gemeinde, als sie wegen ihrer Größe nicht mehr unmittelbar an den Entscheidungen des Rates mitwirken konnte, schon seit dem späten 13. Jahrhundert mit den beiden Gemeindeworten zwei eigene Vertreter im Rate gehabt, ohne deren Mitwirkung kein wichtiger Beschluß gefaßt, keine Rechnung geprüft und abgeschlossen werden konnte. Ausgleichend kam hinzu, daß mit den im 14. und 15. Jahrhundert neu in den Rat eintretenden Familien fast ausschließlich Handwerksmeister in die leitende städtische Behörde kamen und hier auch ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen etwa gegenüber den Groß- und Fernhandelskaufleuten vertreten konnten.

Fassen wir zusammen, dann bietet das Gesamtbild Fritzlars in seiner Blütezeit nicht nur in seiner städtebaulichen, sondern ebenso in seiner wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Leistung und Wirksamkeit eine Erscheinung, die ihre Strahlkraft ungebrochen über Jahrhunderte hinweg bis zum heutigen Tage bewahrt hat. Und das hat die Bürgerschaft erreicht nicht etwa in der Zeit allseitigen Friedens und sozialer Entspannung, sondern trotz tiefgreifender innerer Auseinandersetzungen bei oft hohen und direkten politischen Bedrohungen durch zweihundert Jahre währenden Kämpfe zwischen Erzbischof und Landgraf um die Vorherrschaft in den hessischen Landen. Ihre großen Schlachten sind fast alle in unmittelbarer Nähe der Stadt geschlagen worden, da Fritzlar immer wieder als mächtigstes mainzisches Bollwerk in Hessen den erzbischöflichen Truppen den militärischen Rückhalt beim Aufmarsch, aber auch die Rettung bei ihrer Flucht gewährte und daher auch selbst wiederholt angegriffen worden ist. Aber diese außenpolitischen Belastungen sind ebenso oft gemeistert worden wie die immer wieder auftretenden innerstädtischen Spannungen, vor allem zwischen Bürgerschaft und Geistlichkeit und zwischen Patriziat und Handwerk. Eine so hohe politische Leistung hat unter allen Städten des Erzbistums Mainz außer Fritzlar nur noch Erfurt erbracht.

Es bedarf keiner Frage, daß sich ein so blühendes Gemeinwesen nicht nur in Pflichten und Leistungen, sondern auch in Feiern und Festen dargestellt und verwirklicht hat. Wir wollen daher zuletzt noch einen Blick auf einige festliche Höhepunkte des bürgerlichen Lebens werfen, wie sie die großen Empfänge, etwa bei den Besuchen der Erzbischöfe, der Landgrafen oder anderer Fürsten und Herren, die regelmäßig abgehaltenen Schützenfeste, die Hochzeitsfestlichkeiten der Bürger und die Orgelfeste im Dom dargestellt haben. Von den Empfängen will ich nur den Erzbischof Johanns von Mainz schildern, der nach seiner Wahl zu diesem höchsten deutschen Kirchenamt auf seinem Umritt durch die mainzischen Territorien im Februar 1398 auch nach Fritzlar kam, um hier die Huldigung der Bürgerschaft entgegenzunehmen. Wie üblich, wurde er von einem Ehrengeleit Fritzlarer Bürger, das ihm entgegengeritten war, eingeholt und zu seiner Herberge im erzbischöflichen Hof geleitet. Da der Erzbischof jedoch mit großem Gefolge und der entsprechenden Anzahl von Pferden kam, mußten zahlreiche Herren und Diener des Gefolges in städtischen Quartieren untergebracht werden. Nachdem der Erzbischof sich eingerichtet hatte, empfing er die Besuche der Dignitäre des Stiftes, Dekan, Kantor, Scholaster und Kustos, es folgten seine eigenen obersten Beamten, Kommissar, Amtmann und Schultheiß sowie die beiden Bürgermeister Johann Zenzis und Walter Katzmann. Herkommensgemäß versorgte die Stadt die erzbischöfliche Tafel mit Wein, während die Fischer verpflichtet waren, die besten Fische, wie Lachse, Hechte, Forellen, die sogenannten Herren- oder Dienstfische, zur erzbischöflichen Tafel zu liefern. Als dann am folgenden Tage die Bürgerschaft dem neuen Stadtherrn in feierlicher Versammlung und Form ihren Huldigungseid geleistet und dieser daraufhin die städtischen Privilegien urkundlich bestätigt hatte, verehrte die Stadt dem gesamten erzbischöflischen Gefolge namhafte Geldgeschenke. Der Erzbischof selbst erhielt 100 Gulden, jeder der vier Mainzer Domkanoniker, die ihn begleiteten, 4 Gulden, zwei Nassauer Grafen bekamen 26 Gulden, der Vitztum, einer der hohen erzbischöflichen Verwaltungsbeamten, 6 Gulden. Für die Erneuerung ihrer Privilegien schenkte die Stadt dem Schreiber nicht weniger als 8 Gulden, dem Siegelhalter 1 Gulden und dem übrigen Personal der Kanzlei, die aus insgesamt zehn Personen bestand, ebenfalls ein angemessenes, abgestuftes Handgeld. Aus den übrigen Verehrungen können wir uns ein ebenso genaues Bild von der Größe und Zusammensetzung des gesamten Reise-Hofstaates machen, der den Erzbischof außer dem eben schon genannten adeligen Gefolge begleitete. Der Erzbischof führte für seine festliche Tafel eine eigene Silberkammer mit, desgleichen eine eigene Küche mit einem eigenen Hüter der Küchentüre, der dafür zu sorgen hatte, daß nicht Speisen unrechtmäßig aus der Küche herausgetragen würden. Zwei Kellner mit zwei Knechten hatten der Küche die Lebensmittel zuzuteilen und für ihre Herbeischaffung und richtige Verwaltung zu sorgen, während zwei andere für die Verteilung von Heu und Hafer an die Pferde verantwortlich und zuständig waren. Zwei weitere Diener waren damit befaßt, die Schüsseln aus der Küche zur erzbischöflichen Tafel zu tragen, zwei andere versahen ihren Dienst in der Brotkammer. In der erzbischöflichen Unterkunft waren nicht nur zwei Pförtner an der äußeren Türe postiert, sondern auch noch zwei Pförtner vor der eigentlichen Herrenstube, deren Beheizung zwei eigene Stubenheizer besorgten. Zu diesen Pförtnern und Kammertorwächtern gesellten sich noch zwei Almoseniere, die den Armen die üblichen Geldund Speisezuwendungen machten. Um aber dem ganzen Auftritt des Erzbischofs nicht nur ein repräsentatives, sondern auch ein festliches Ansehen zu verleihen, führte er auch eine eigene Kapelle von sechs Pfeifern mit sich, die zur Tafel und wohl auch zum Umtrunk aufspielten, wenn der Erzbischof die Spitzen der Fritzlarer Geistlichkeit und der Bürgerschaft bei sich versammelte.

Neben diesen Musikanten an den fürstlichen Höfen gab es auch freie Musiker, die als Fahrende von Stadt zu Stadt zogen und dort bei den städtischen oder bürgerlichen Festen aufspielten. Das galt für die Schützenfeste, die die Schützenbruderschaften von weither beschickten und zu denen sich zuweilen auch die hessischen Landgrafen einfanden, ebenso wie für die großen bürgerlichen Feiern; denn da diese Schießen fast immer zugleich große Volksfeste waren, durften auf ihnen die Musikanten ebenso wenig fehlen, wie bei den großen städtischen Hochzeiten, die ja am Haupttag öffentlich, im Rathaus, später im Hochzeitshaus und nicht etwa zu Hause privat gefeiert wurden. Für Fritzlar ist eine Verordnung des Rates von 1338 überliefert, die versuchte, den daher naturgemäß betriebenen Aufwand der Bürger einzudämmen und deshalb für die besonders aufwendig gefeierten Verlobungen und Hochzeiten bestimmte Beschränkungen anordnete. Dabei wird auch der Lohn für die Spielleute bestimmt, wobei man zwischen Spielleuten zu Fuß und zu Pferde unterschied. Für die Verlobungen selbst untersagte man Feiern in öffentlichen Gebäuden, insbesondere im Weinhaus. Sie durften nur im eigenen Hause und mit den nächsten Freunden und Verwandten gefeiert werden. Die öffentlichen Hochzeitsessen aber beschränkte man auf ein Mittag- und ein Abendessen, deren Teilnehmerzahl man dadurch einzugrenzen versuchte, daß man zum Mittagessen nur 20 Schüsseln für die Gäste und fünf für die Bedienung zuließ und außerdem verfügte, daß man nicht mehr als zwei Personen an eine Schüssel setzen dürfe, während man sonst bis zu vier Personen an eine Schüssel setzte. Was müssen das für Schüsseln gewesen sein. Da man also die Teilnehmerzahl auf 50 und beim Abendessen sogar auf die Hälfte dieser Zahl herabzusetzen bemüht war, müssen wir vorher mit Teilnehmerzahlen von weit über 100 geladenen Gästen rechnen, Kinder und Dienstknechte und -mägde nicht eingeschlossen. Um diese Feiern in Grenzen zu halten, schrieb der Rat weiter vor, daß jeder der geladenen Gäste der Braut höchstens einen Schilling reichen dürfte, diese aber nichts zurückzuschenken brauche, was also bis dahin üblich gewesen sein muß; es blieb aber zulässig, daß man der Braut vor oder nach dem Fest größere Geschenke machte, denn selbstverständlich stellte man sich in einem Geschenk auch selber dar, und da genügte manchem ein Schilling eben nicht. Aber auch den Bräutigam hielt man zur Bescheidenheit an, indem man es ihm untersagte, der Braut eine Brosche von mehr als einer Viertel Silbermark Wert zu schenken.

Ein solches Statut, das unter die sogenannten städtischen Luxusgesetze fiel, ist für keine andere Stadt Althessens überliefert. Lediglich ein landesherrliches Statut für die Stadt Gießen aus dem Jahre 1493 könnte damit noch verglichen werden. Es bestimmte nämlich, daß man zu einer Taufe nicht mehr als sechs Frauen einladen durfte, zum ersten Kirchgang der Frau nach dem Wochenbett nur zwei, zum Hochzeitszug der Braut zur Kirche lediglich sechs Paar Frauen und Jungfern und zu einer Beerdigung nicht mehr als acht Personen. Vergleicht man das mit der Fritzlarer Verordnung von 1338, dann zeigt das Gießener Statut geradezu ärmliche Verhältnisse, von denen sich Wohlstand und Geselligkeit in Fritzlar weit abgehoben haben. Dabei ist jedoch bezeichnend, daß man hier nicht erst aufgrund einer landesherrlichen Verfügung, sondern aus eigenem Entschluß des Rates bestrebt war, die öffentliche Zurschaustellung dieses Wohlstandes einzudämmen, denn das mußte auf die Dauer Neid erwecken und den Frieden der Stadt stören.

Eine andere Frage ist, wieweit derartige Verordnungen befolgt worden sind, denn bekanntlich ist der Kampf gegen Mode, Luxus, Protzerei oder Prestige, wie wir heute sagen würden, eine der dornenvollsten Aufgaben jedweder Obrigkeit gewesen, die sich als solche noch verstanden und verantwortlich für das Gemeinwohl betrachtet hat. Für die Festlichkeiten müssen also in Fritzlar schon damals Räume bestanden haben, in denen man bis zu 100 Gäste und mehr auf einmal bewirten konnte. Dafür standen die Räume in den unteren Hallen des Rathauses, eine Reihe von Kaufmanns- und Zunfthäusern, aber auch einige Gasthäuser zur Verfügung, von denen wir namentlich die Goldene Krone am Markt kennen, deren Namen offenkundig an die Reichsbeziehungen der Stadt erinnert. Wann die Stadt ein eigenes Festhaus - ein Bürgerhaus würden wir heute sagen - erbaut hat, wissen wir nicht, denn das spätere Hochzeitshaus, das heutige Museum, ist in dieser Form erst 1568 entstanden. Es zeigt durch seine Ausmaße am allerdeutlichsten, welche Dimensionen die Feste inzwischen angenommen haben müssen und daß man von den Luxusgesetzen von 1338 damals keine Vorstellung mehr hatte. Es ist jedoch nicht daran zu zweifeln, daß die Stadt auch schon im Mittelalter ein solches Bürgerhaus besessen hat, denn die Stadt verfügte damals nicht nur über eine eigene Badestube, sondern auch über ein eigenes Frauenhaus zur Unterhaltung ihrer Bürger und Gäste, wovon man damals noch völlig arglos Gebrauch machte. So erhielten denn, wenn ein vornehmer Fritzlarer Kanoniker feierlich in die Gemeinschaft der Chorherren aufgenommen wurde und sich dafür mit einer großen Weinspende an Stift und Stadt bedankte, selbstverständlich auch der Wirt und die Wirtin im Frauenhaus ihren Wein.

Diese Admissionsweine, wie sie hießen, die die gesamten städtischen Bedienten vom Bürgermeister bis zum Schinder erhielten, sind eines der Zeugnisse dafür, daß nicht nur Gegensätze zwischen Bürgerschaft und Geistlichkeit, sondern auch zahlreiche gutnachbarliche Beziehungen bestanden, von den religiösen und geistlichen ganz zu schweigen. Von ihnen will ich hier nur das großartige gottesdienstliche Programm erwähnen, das sich im Laufe eines Jahres im Dom entfaltete und von der Bürgerschaft in vollem Maße in Anspruch genommen wurde, da der Dom ja ihre Pfarrkirche war. Für diesen Dom waren im Laufe der Jahrhunderte auch gerade von der Bürgerschaft zahllose Stiftungen, vor allem für die Seelengedächtnisfeiern, gemacht worden, die man immer feierlicher mit Lesungen, Lichtern, Altarschmuck, Teppichen, Gesängen, ausstattete. Zu ihnen trat nun seit Ende des 13. Jahrhunderts in immer größerem Umfang die Orgel. Seit wann der Dom eine Orgel besaß, wissen wir nicht, aber durch einen glücklichen Fund wissen wir heute, daß schon im 14. Jahrhundert im Laufe des Kirchenjahres nicht weniger als 86 Kirchenfeste mit besonderen Dotationen für die Orgelbegleitung ausgestattet waren, wobei in vielen Fällen eine eigene Gruppe von Choralsängern und gelegentlich auch die Schüler der Stiftschule, die nicht mit den Choralsängern identisch waren, mitgewirkt haben. Dem läßt sich im niederhessischen Raum aus jener Zeit nichts Vergleichbares gegenüberstellen. Wenn ich dem nun zuletzt hinzufüge, daß in Fritzlar die ältesten Ärzte Hessens nachweisbar sind, daß schon im 13. Jahrhundert Fritzlar mit Magister Konrad den ersten graduierten Bürgermeister einer hessischen Stadt gehabt hat, daß es über eine so große Gruppe von Waffenschmieden und -herstellern verfügte, daß danach eine ganze Gasse - die Schildergasse - benannt werden konnte, die ja mit Schilden und Schwertern oft auch hohe Kunstwerke geliefert haben, daß Fritzlar immer über mehrere Goldschmiede und so namhafte Münzmeister verfügt hat, daß sie an den landgräflichen Hof verpflichtet wurden, und wenn wir uns dazu vergegenwärtigen, daß in keiner anderen hessischen Stadt ein solcher Kranz steinerner Kemenaten, wie ihn die Fritzlarer Kanonikerhäuser darstellten, die Kirche umgab, daß für ihre Kanoniker bereits das Studium in Paris oder Bologna zur Pflicht gemacht war, als es noch keine einzige deutsche Universität gab, daß der Fritzlarer Domschatz heute nicht seinesgleichen in Hessen hat und daß kein anderes hessisches Kanonikerstift so hervorragende Männer und Gelehrte aufweist, wie das Fritzlarer, dann glaube ich dem nichts weiter hinzufügen zu sollen, um das Gesamtbild Fritzlars in seiner Blütezeit hier noch einmal für Sie sichtbar gemacht zu haben.

Plan der Stadt Fritzlar im Mittelalter

Mit Benutzung einer Katasterkarte vom Jahre 1806

gezeichnet von O. Korn

Aus: Karl E. Demandt, Quellen zur Rechtsgeschichte der Stadt Fritzlar im Mittelalter, Marburg (N. G. Elwert) 1939.

1. Kurie am Friedhof 17. Kurie hinter der Fleischerschirne

2. Kurie beim Schulhof 18. Kurie am Rathaus

3. Kapitelshaus (Waage) 19. Münze

4. Propstei 20. Fleischerschirne

5. Kleine Kurie an der Mauer 21. Fischbank

6. Kurie neben der Propstei 22. Bäckerschirne

7. Kurie mit dem Brunnen 23. Kaufhaus

8. Kurie mit der Steinsäule 24. Städtische Badestube

9. Kurie am Haspel 25. Stiftische Badestube

10. Kurie am Steinweg

11. Kurie auf der Ecke zur a Steinerne Bürgerhäuser

Münstergasse b Bemerkenswerte Fach werkbauten

12. Große Kurie am Friedhof c Torhäuser

13. Kleine Kurie in der Holzgasse d Mauerhurden

14. Kurie gegenüber der Kleinen e Spätgotische Torbogen

Kurie in der Holzgasse

15. Kleine Kurie in der Fischgasse

16. Kurie in der Fischgasse

Nachwort:

Der Dom, zu dem das Stadtbild von allen Seiten, am eindrucksvollsten naturgemäß von der Flußseite her gesehen, aufwächst, gibt dem Erscheinungsbild der Stadt den Mittelpunkt, das Maß und seine Würde. Ergänzt und vervollständigt wird es durch den Kranz der Stadttürme, die diese Mitte in weitem Umkreis schützend, umstellen und in ihrer Hut die ganze Stadt gesammelt halten und damit auch ihre eigene Bedeutunu so klar wie eindringlich darstellen, ohne jedoch den Mittelpunkt zu bedrängen, zu verstellen oder gar zu überhöhen. So steigerten sie die Schönheit der Gesamterscheinung, denn in ihr waren eben nicht nur die beiden Domtürme, sondern auch die meisten Stadttürme architektonische Kunstwerke eigener Art. Wer nur einmal in Rotenburg, in Nürnberg oder auch nur in unserem hessischen Büdingen gewesen ist, weiß, was es bedeuten würde, wenn die Stadt ihre großartigste städtebauliche Eigenleistung, ihre stolze 30türmige Stadtumwehrung erhalten und nicht aus den banalsten Gründen im 19. Jahrhundert zerstört hätte. Sie würde heute in Hessen einzigartig dastehen, denn es gibt im ganzen Lande keine solche Stadtbefestigung wieder, wie sie Fritzlar noch bis vor wenigen Generationen besessen hat.

Karl E. Demandt