Vorbemerkung

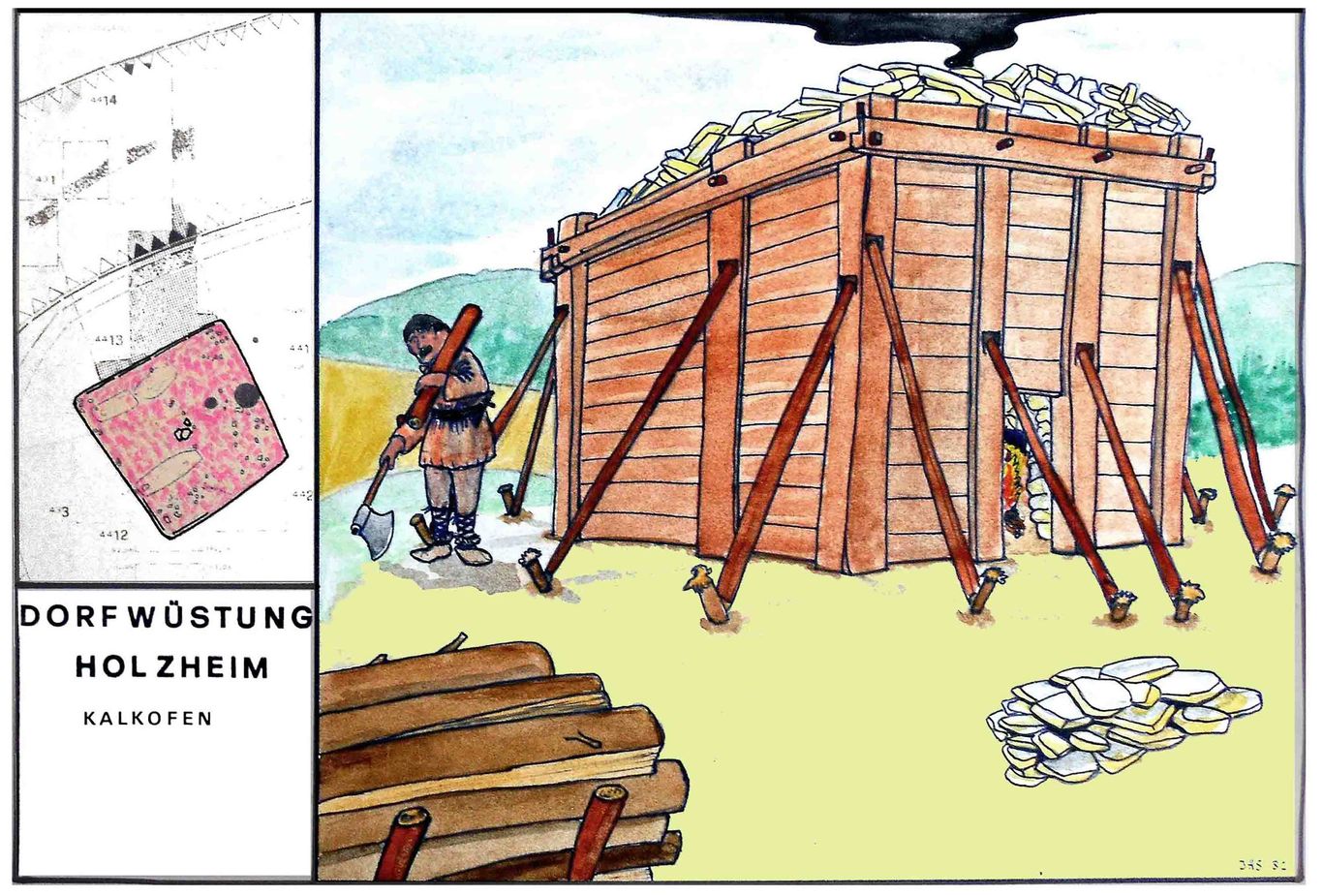

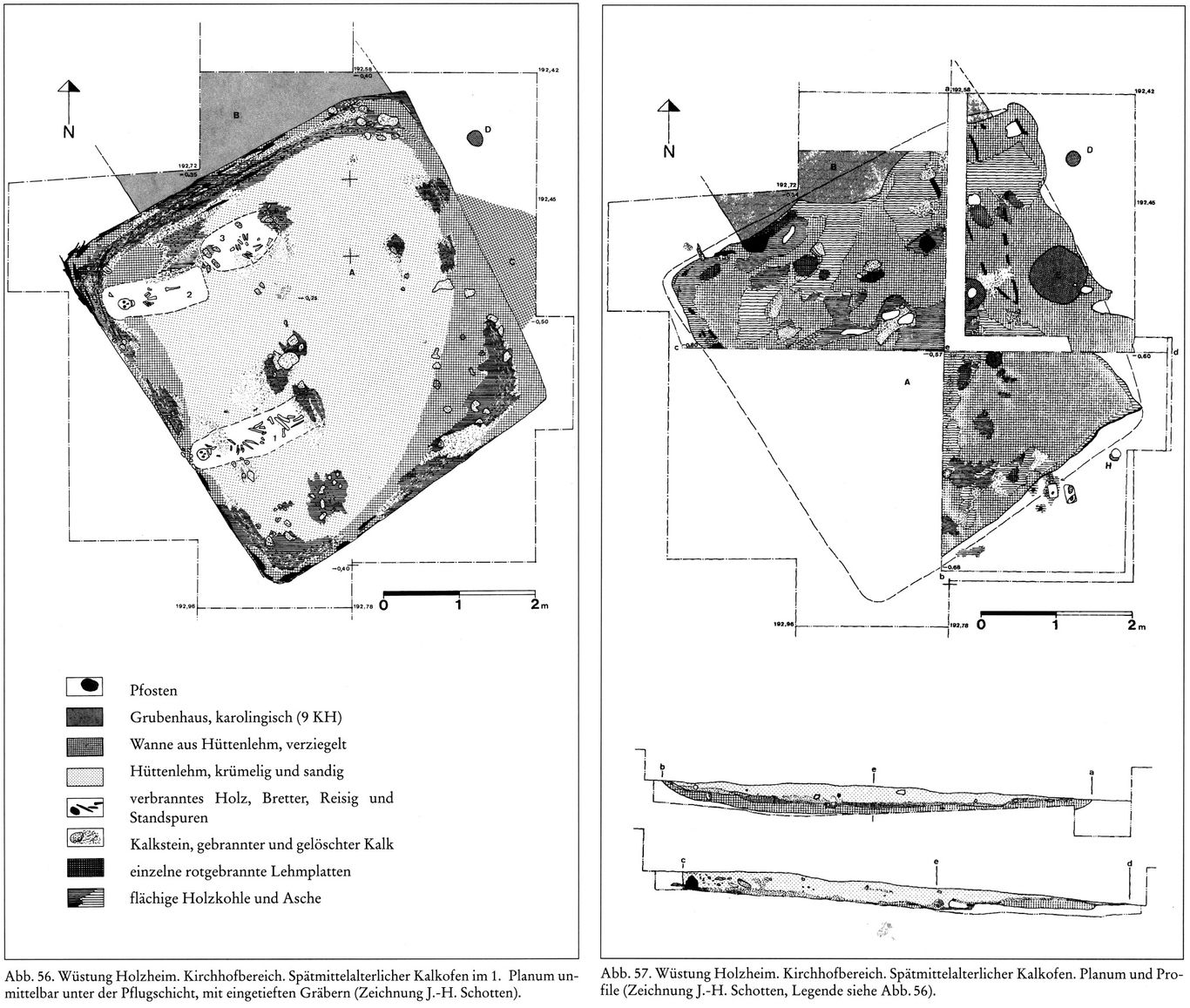

Im Rahmen der Ausgrabung in der Dorfwüstung Holzheim bei Fritzlar, Schwalm-Eder-Kreis (1976-1985) ergaben sich neben der Klärung des vielhundertjährigen Siedlungsablaufes auch einige Fragen zu baugeschichtlichen Details, die mit herkömmlichen prähistorischen Methoden nicht zu klären waren. Dazu gehörte auch die Entdeckung eines möglicherweise frühmittelalterlichen Kalkofens auf dem Gelände innerhalb des befestigten Kirchhofes St. Thomas, dessen Besonderheit in einer Konstruktion bestanden zu haben scheint, wie sie bis vor über 100 Jahren noch im Alpenraum genutzt wordens ein soll: der Ofen selber war aus dem zu brennenden Kalkmaterial errichtet worden, das von einer viereckigen Holzkonstruktion (vielleicht in der Art eines Blockbaues) zusammengehalten wurde. Da sich im Befund keine direkten keramischen und damit datierbaren Reste erhalten hatten, blieb die Datierung zunächst vage.

Als der Autor in den Jahren 1984 und 1985 im Rahmen einer ABM-Maßnahme beim Staatlichen Konservatoramt des Saarlandes in Saarbrücken beschäftigt war, stieß er in der dortigen Bibliothek auf das ein "Baumeister-Handbuch", das nach 1907 in Cassel (Kassel) erschienen sein muss, da als Planungsbeispiel der damals aktuelle Bau des Pfarrhauses in Dilich (heute Schwalm-Eder-Kreis) angeführt wurde. In diesem Werk wurde seinerzeit auch der Aushärtungs- bzw. Alterrungsprozess von Kalkmörtel dargestellt. Der Hintergrund ist, daß dem natürlichen Kalkstein nach seinem Brand und der Löschung zur Mörtelbereitung die Tendenz innewohnt durch Aufnahme/Anreicherung des verlorenen CO2/CO3 aus der umgebenden Luft seinen ursprünglichen Naturzustand wieder zu erreichen. Das heißt: je älter der Mörtel, um so höher wieder der prozentuale Anteil an diesen Stoffen. Dabei gibt es allerdings Einwirkungen durch unterschiedliche Zuschlagstoffe des Mörtels; so verläuft z. B. der Alterungs- bzw. Oxidationsprozess bei Anteilen von Pozzuoli- oder Ziegelmehl (bei römischem Kalkmörtel) nicht so unkompliziert. Bei dem in Mitteleuropa üblichen Herstellunsgprozess sollte aber die Datierung über eine Zeitstrecke von um die 1000-1200 Jahre möglich sein. Die danach zu konstruierende Verlaufskurve ähnelt verblüffend der bei der Eisen-Verrostung, die ja auch nicht anderes als einen Oxidationsprozess darstellt!

Als der Autor 1986-1989 die baubegleitenden Ausgrabungen am Projekt Kloster Haydau in Morschen a. d. Fulda leitete, stellte sich heraus, daß es in der Klostergeschichte vom 13. bis zum 16. Jahrhundert erheblich mehr bauliche Aktivitäten gegeben haben muss, als aus der schriftlichen Überlieferung ersichtlich waren. Dabei war die vom Staatsbauamt Arolsen vorgegebenen Lage der Untersuchungsschnitte so flickenhaft, daß es bisweilen schwer fiel die Bauhorizonte zeitlich zu vergleichen und zu verbinden. Seinerzeit arbeitete aber die Fa. Knauf in den banchbarten Gipsgruben, und eine Anfrage bei den beteiligten Ingenieuren in Bezug auf eine Untersuchungsmöglichkeit ergab ein großzügiges Angebot, das zunächt sogar (aus eigener Neugierde) kostenfrei eingelöst wurde. Die ersten Werte zeigten, daß die Methode prinzipiell funktionierte. Die Untersuchung konnte Zeitabstände von ein bis zwei Genera-tionen (30-60 Jahre) markieren, was durch die archäologischen Befunde und Funde an Wahrscheinlichkeit gewann.

Daraufhin wurden (auf eigene Kosten) Proben aus dem Innernen des Mauerwerkes der Heilig-Geist-Kapelle in Fritzlar entnommen, deren Bauzeit ja überliefert ist. Das Ergebnis nach Auftrag des Wertes auf die Verlaufskurve lag verblüffend nahe dem bekannten Zeitraum! Schließlich galt es noch die Kalkreste aus dem Ofen von St. Thomas zu analysieren; und hier ergab sich die Überraschung, daß die Werte auf einen Betrieb im 10. Jahrhundert verwiesen. Das hatte niemand für möglich gehalten und wurde auch gleich angezweifelt. Die Diskussion hält bis heute an.

Im Jahre 1988 wurden dann die Ergebnisse in einem kurzen Aufsatz zusammengefasst und bei einer der monatli-chen Zusammenkünfte mit der Denkmalpflege in Morschen vorgelegt. Der damalige hessische Leiter der Abteilung Prof. Dr. Gottfreid Kiesow bestritt zunächt die Relevanz der Überlegungen und verband dies mit einem deutlichen Hinweis darauf, daß der Autor nur ausgraben und dokumentiren sollte, es ihm aber nicht erlaubt sei zu forschen. Dann nahm er das Typoskript auf Nimmerwiedersehen an sich, und seither ist es unauffinbar; das gleiche geschah mit einem 2. Exemplar, welches an das Vorgeschichtliche Seminar in Marburg ging, an das sich aber keiner der damals Verantwortlichen mehr erinnert.

Im Jahre 2002 wurde schließlich die Gesamtpublikation der Ausgrabung Holzheim veröffentlicht. Aus den Bei-trägen von N. Wand und P. Hoffmann (s. d.) ging -ohne die CO2/CO3-Analyse- keine eindeutige Datierung für den Kalkofen hervor. Wegen der offenbar angefallenen Menge des Brandkalkes vermutete Wand seinerzeit eher einen Zusammenhang mit dem Bau der Kirchhofmauer um die Mitte des 14. Jahhunderts statt mit dem der Kirche St. Thomas um 1000. Dabei berücksichtigte er allerdings nicht die Tatsache, daß Kalkofen und Kirche aufeinander ausgerichtet sind. Da wir damlas nur einen kleinen Teil des Kirchhofes ergraben hatten, sind jedoch weitere, uns bislang unbekannte, Bauwerke auf dem Gelände nicht auszuschließen. Daher denke ich daß meine zeitliche Ein-schätzung des Kalkofens nicht sehr weit vom wahren Zeitraum einfernt liegt.

Die aktuelle Darstellung soll, bis zur Wiederauffindung des Origianl-Typoskripts, die seinerzeitigen Forschungen belegen.

aus: Schotten, Johann-Hernrich, Zum Kalkofen im befestigten Kirchhof der Wüstung Holzheim, Schwalm-Eder-Kreis. Morschen 1988 (unveröff. Typoskript)

Aus: Norbert Wand, Die Ausgrabungen in der Dorfwüstung Holzheim. In: Holzheim bei Fritzlar, Archäologie eines mittelalterlichen Dorfes. KBV Band 6, Rahden/Westf. 2002, S. 102-105.

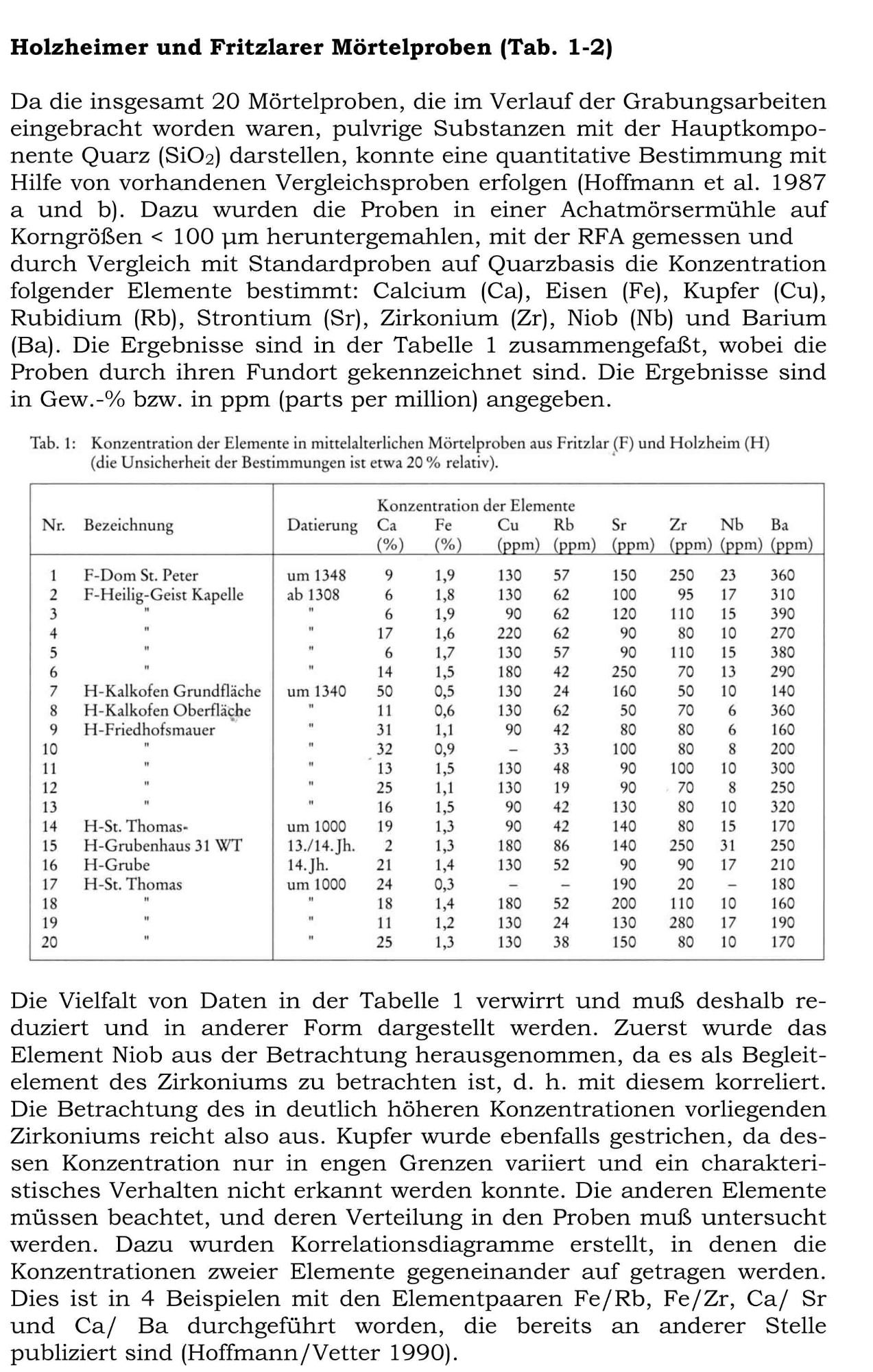

Aus: Peter Hoffmann, Chemisch-Analytische Untrsuhungen an technischenPridukten aus der mittelalterlichen Dorfwüsting Holzheim. In: Aus: Holzheim bei Fritzlar, Archäologie eines mittelalterlichen Dorfes. KBV Band 6, Rahden/Westf. 2002, S. 513-515.