Vorbemerkung

Ab wann sich der Bäckermeister Hans Josef Heer (6. Juli 1913 - 4. Oktober 1978) für die Geschichte seiner Heimatstadt interessierte, läßt sich leider nicht mehr feststellen. Ein erster Artikel über den Domschatz aus seiner Hand erscheint schon im Jahre 1938. Sowohl er als auch der Juwelier und Uhrmachermeister Ludwig Köhler, die beide miteinander befreundet waren, sollen in den Jahren nach dem 2. Weltkrieg begonnen haben Dokumente, Bücher und Sachgüter zusammenzutragen. Dabei schaffte es Bäcker Heer im Laufe der Jahre eine umfangreiche Fach-Bibliothek aufzubauen, die im Souterrain seines neuerbauten Altersitzes am Blaumühlengäßchen schließlich mindestens eine komplette Regal-wand des Arbeitszimmers einnahm. Trotz seines berufstypischen und daher eher ungewöhnlichen Tagesablaufes fand er noch ausreichend Zeit zum Studium älterer und aktueller historischer und archäologischer Literatur, was ihm ein umfangreiches Wissen und große Kompetenz eintrug.

Es ist daher nicht verwunderlich, daß er sowohl im Fremdenverkehrs- und Verschönerungsverein, der Ur- und frühgeschichtlichen Arbeitsgemeinschaft wie dem folgenden Museumsverein und in der Fritzlarer Sektion des Hessi-schen Geschichtsvereins von Anfang an eine wichtige Rolle spielte. Vor allem in ersterem, den man in gewisser Weise als den Vorläufer des späteren PRO FRITZLAR ansehen könnte, waren auch seine Fähigkeiten von Belang, sein historisches Wissen sowohl an seine Kollegen als auch an die auswärtigen Besucher der Stadt vermitteln zu können. Einen öffentlich organisierten Tourismus gab es ja zunächst nicht, und vor allem wurde er für Besucher der Stadt das, was der Domküster Paul Diederich war und sein Nachfolger, der gelernte Schreiner und Domküster Alfred Matthäi für die ehem. Stiftskirche St. Peter ("Dom") werden sollte. So fungierte er zeitweilig (neben August Boley, Ludwig Köhler und Hans Heintel) als wichtigster "Fremdenführer" (heute "Gästeführer"), das geschah in der Regel -wie bei seinen Nachfolgern zunächst auch- unentgeldlich (denn er war nicht darauf angewiesen und, was manchmal anschließende Einladungen durch die Besucher anging, ein Café besaß er ja selber!); es geschah aus Gastfreundlichkeit, und Bezahlung galt damals irgendwie als "schnöde" oder unanständig.

Möglicherweise fühlte er sich durch den Vortrag von Prof. Demandt am 13. Mai 1969 zur Königswahl Heinrichs I. im Jahre 919 dazu berufen, selber zur Schreibmaschine zu greifen um alles Wissenswerte einer weiteren Öffentlichkeit darzustellen, denn bislang sind uns seine Texte erst seit dem Frühjahr 1970 belegt. In diese Zeit fällt, wohl auch im Rahmen der Vorbereitung des 1250jährigen Ortsjubiläums und des Hessentages, die Anfrage an Prof. Demandt zum Datum der bonifatianischen Klostergründung.

Auch das Anlernen von Nachwuchskräften sah er als seine Aufgabe: zunächst bei Egon Schaberick und dann bei J.-H. Schotten, die später sein Wissen weitergaben (und zunächst ebenfalls seltsam berührt waren, wenn man ihnen ein "Trinkgeld" in die Hand drückte). Zur 1250-Jahrfeier, verbunden mit dem "Hessentag", erschien 1974 das Standardwerk "Fritzlar im Mittelalter" aus der Hand sehr bekannter Archäologen, Numismatiker, Kunst- und Mittelalterhistoriker (spez. Mediavisten) und anderer Koryphäen. Deren Ergbnisse gingen nicht soweit über die bisherigen Kenntnisse von Hans Josef Herr hinaus, als daß er sie in den letzten Jahren seines Lebens nicht auch für ein breites Publikum hätte aufbereiten können. Er veröffentlichte -wie schon zuvor- also weiterhin seine kleinen, bescheiden illustrierten Aufsätze im "Wochenspiegel" dem offiziellen Verkündigungsorgan (erst des Landkreises, dann) der Stadt Fritzlar, wo er seine Kenntnisse den "geneigten Lesern" mitteilte, und das bis kurz vor seinem, für uns (trotz seiner vorangegangenen Krankheit) doch überraschenden Tode. Diese Verlautbarungen bilden den eigentlichen Grundstock des in den 1990er Jahren von Gerhardt Methner und Dr. Schotten neuorganisierten Gästeführerwesens. So bot es sich an, speziell diese, seine Hinterlassenschaft noch einmal zusammenfassend im Internet zu präsentieren. Ob dabei jemals eine Voll-ständigkeit zu erzielen sein wird, ist momentan noch nicht absehbar, denn leider haben weder seine Bibliothek noch alle seine Aufzeichnungen ihn -aus unterschiedlichen Interessen- sehr lange überlebt. Ein Teil davon befindet sich inzwi-schen in den Räumen des Stadtarchivs.

1967-1974, danach:

Wochenspiegel Nr. 18/04, vom 01. Mai 1970, S. 1-2

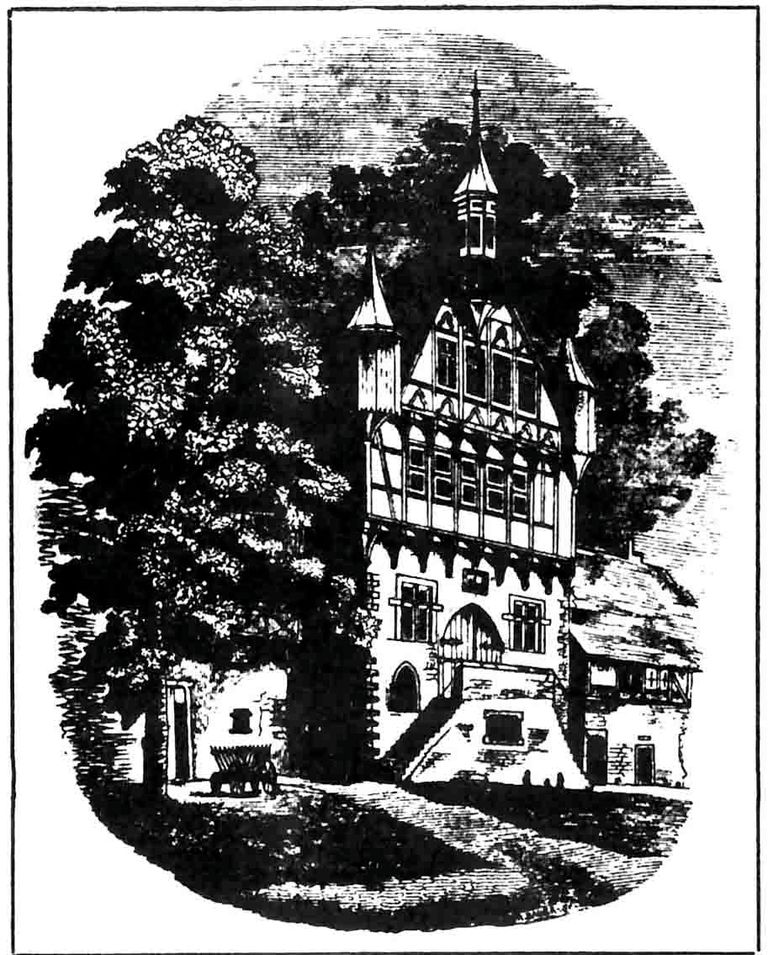

RATHAUS in FRITZLAR

Nachstehend wird die bisher bekannte Literatur und das Schrifttum über das Fritzlarer Rathaus, das älteste Rathaus Deutschlands, aus dem 11. Jahrhundert stammend, veröffentlicht.

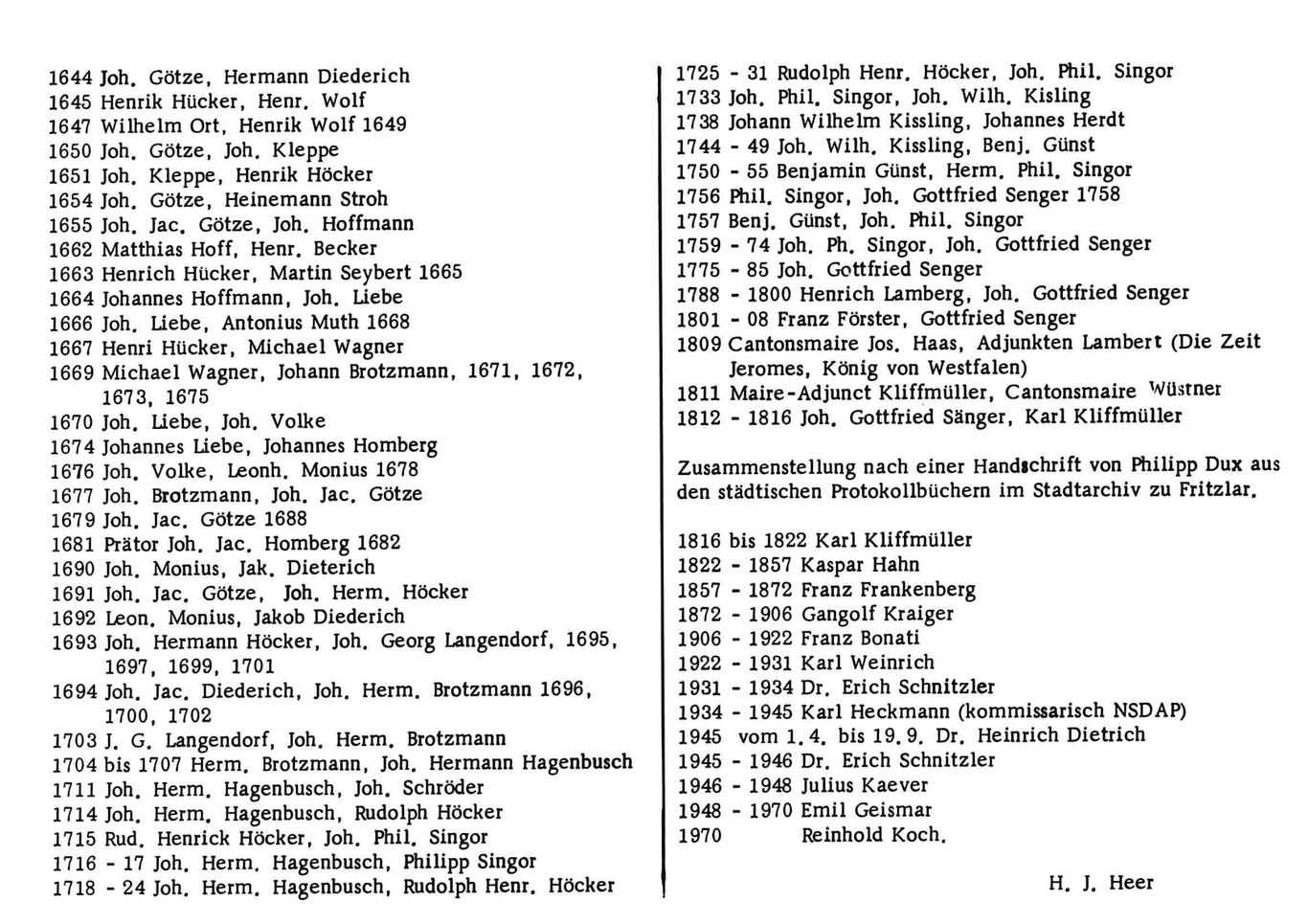

1830/40 Möller-Gladbach, „Denkmäler der deutschen Baukunst“. - 3. Teil, Titelblatt das Fritzlarer Rathaus vor 1838.

1841 Falkenhainer, C. B. N., „Geschichte Fritzlars“. Seite 81/82.

1864 Hoffmann u. Dehn-Rotfelser, „Die Stiftskirche St. Petri zu Fritzlar.“ Blatt VIII. Abbildung der Rathausruine.

1870 v. Dehn-Rotfelser u. Lotz. „Die Baudenkmäler im Reg. Bezirk Cassel“ - Seite 61.

1909 v. Drach C. Allhardt, „Die Bau- und Kunstdenkmäler im Reg. Bez. Cassel. Band II Kreis Fritzlar“. S. 16/17 und 4 Abb.

1912 Holtmeyer A., „Hessische Rathäuser“. S. XVII, XXIII, XLI, 2 Abb.

1918 „Hessenland“. „Das Fritzlarer Rathaus im Rahmen der älteren Ortsgeschichte“. Seite 65-67.

1910 „Jahrbuch der Denkmalpflege im Reg.-Bez. Cassel“, Becker Karl. „Das Rathaus zu Fritzlar“. S. 125 - 35 mit 8 Abbildungen.

1924 Jestädt Msgr. Wilh., „Festschrift zum 1200-jährigen Bestehen der Stadt Fritzlar 724 – 1924“, S. 38 - 2 Abbildungen.

1925 Jacob Bruno, „Fritzlar“. 16 Federzeichnungen v. W. Kramer, S. 6, 1 Abbildung.

1916 Rauch, Ch. , „Fritzlar ein kunstgeschichtlicher Führer“. - Seite 107 - 10 mit 7 Abbildungen.

1934 Thiele KA., „Das Rathaus“ im Fritzlarer Kreisanzeiger 30/8.

1939 Demandt Karl E., „Quellen zur Rechtsgeschichte der Stadt Fritzlar im Mittelalter“. - Siehe Register.

1949 Demandt Karl E., Vortrag „Einwohnerschaft und Wirtschaftsleben im alten Fritzlar“. - 21 Maschinenseiten (Rathaus)

1950 Dehio-Gall. „Handbuch nördliches Hessen“. Rathaus S. 113.

1957 Demandt K. E., „Das Fritzlarer Patriziat“. ZHG Band 68, S. 98.

1959-64 „Gesammelte Zeitungsartikel aber die einzelnen Bauabschnitte des Fritzlarer Rathausbaues“.

1962 „Schriftwechsel zwischen dem Landeskonservator von Hessen und dem Geschichtsverein Fritzlar zwecks Wiederaufbau des alten Rathauses in Fritzlar.“ - 7 Maschinenseiten.

1962 Backes-Feldtkeller, „Kunstwanderung in Hessen“. S. 285.

1964 Bleibaum, Friedr. , „Das Rathaus von Fritzlar und seine Geschichte“, im „Bildband Fritzlar“. 4 Seiten und 4 Abbildungen.

1965 Kippenberger Albrecht „Das wiederhergestellte Rathaus in Fritzlar“. „Hessische Heimat“, Heft 1, S. 4-11 mit 8 Abbildungen.

1965 „Nordhessen“. Monographien deutscher Wirtschaftsgebiete. S. 29.

1967 „Landkreis Fritzlar-Homberg“ Kultur und Wutschafts-Chronik.

1968 „Stadt Fritzlar, Tradition und Fortschritt“. Bildb., 3 Abb.

gez. H.J. Heer

Wochenspiegel Nr. 21/04, vom 22. Mai 1970, S. 1-2

UNSERE STADT IN DER WIR LEBEN

Das Fritzlarer Rathaus und seine Beamten und Angestellten um 1441

Das heutige Rathaus entspricht in seinem alten Bauteıl dem gotischen Rathausbau vom Jahre 1441 Die Raumeınteılung war nach den Urkundenüberlieferungen wıe folgt:

Unter der Freitreppe an der Südseite befand sich ein kleiner, gewölbter Gefängnisraum mit grosser vergitterter Lichtöffnung nach dem Friedhofe hin, in den Akten der damaligen Zeit "Narren- oder Thorenkasten" genannt;

später war er noch mit scharfen Latten ausgestattet. Rechts und links des Eingangstores vom Friedhof (heute Jestädtplatz) aus lagen die kleine Audienz und die Parthiestube. Dann folgte der große Raum, in dem sich die durch die Glocke zusammengerufenen Bürger zum Anhören der Bekanntmachungen des Rates versammelten, Zu diesem Raum konnte man auch von der Spitzengasse aus über eine hölzerne Treppe gelangen. Es handelt sich um den heutigen Sitzungssaal. In der Nordwestecke dieses Stockwerkes lag die Geschoßstube (Steueramt), in der auch das Stadtarchiv verwahrt wurde; in der Südwestecke die sogenannte "Jakobskammer", ein Bürgergewahrsam, ln dem malerischen Fachwerkgeschoß lagen die große Audienz - das ist der große Gerichtssaal und vier kleinere Räume. Der darüberliegende Boden diente zum Lagern der städtischen Fruchtvorräte, - Im massiven Unterstock lagen in der Südwestecke die große und die kleine Weinstube letztere wur-

de 1756 noch zum Gefängnis eingerichtet. In der großen Remise unter dem Nordflügel hing die große Stadtwaage.

Auch die Löschgerate waren darin verwahrt, Der tiefe, schöne Keller hatte ehedem als "Ratskeller" eine besondere Bedeutung, vor seinem Eingange stand eine Garküche, die 1631 beseitigt wurde Die kleinen Fenster waren vergittert und hatten Ladenverschluß. Der Keller gehört noch der ro-

mantischen Zeit an.

Als größtes Profangebäude der Stadt diente das Rathaus in älterer Zeit der Michelsbruderschaft, eine Vereinigung von Großkaufleuten, an bestimmten Tagen als Kaufhalle.

Aus dieser baugeschichtlichen Zusammenstellung ersieht man, daß das alte Rathaus über zahlreiche Räumlichkeiten verfügte. Dabei kommt einem unwillkürlich die Frage, wie groß mag wohl die Besetzung im Jahre 1441 an Beamte und Angestellte gewesen sein.

Diese Frage beantwortet uns Staatsarchivrat Dr. Demandt, in derı "Quellen zur Rechtsgeschichte der Stadt Fritzlar im Mittelalter", Nach seiner Aufstellung waren um das Jahr 1450 insgesamt 157 Personen in der Stadtverwaltung beschäftigt. Sie setzen sıch wıe folgt zusammen:

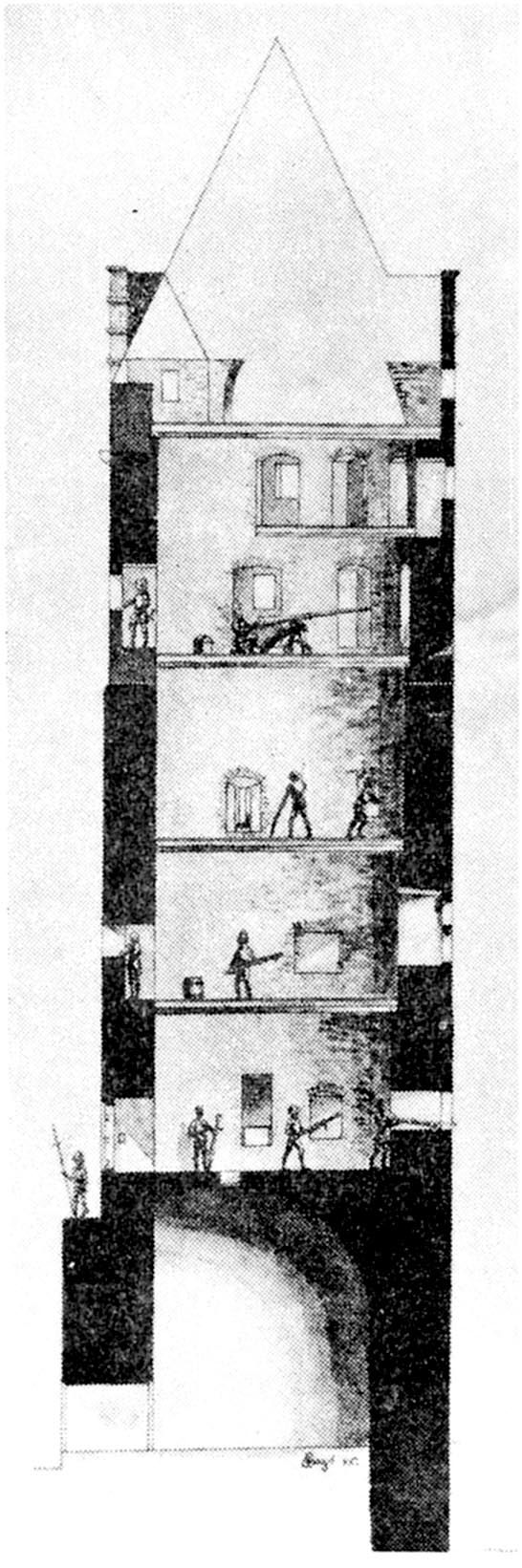

2 Bürgermeıster, 12 neue und 14 alte Ratsleute, 2 Gemeindeworte, 1 Stadtschreıber, 2 Spitalmeister, 4 Schosser (Steuerbeamte), 2 Zapfer, 4 Baumeister, 7 Wächter auf den Wachten, 3 Stadtknechte 12 Gassenmeister, 2 Schützenmeister, 1 Büchsenmeıster, 1 Stadtarmbruster, 7 Torwächter, 14 Schlüsselhalter, 1 Turmhüter des Grauen Turmes, 2 Hornträger (Nachtwächter), 2 Brückenmeister. 1 Werkmeister, 1 Ziegelbrenner. 1 Weinschenk, 1 Weinrufer, 1 Ohmer (Eichmeister), 1 Böttcher, 2 Pfannenmeister. 1 Hopfenmesser, 1 Bierrufer, 1 Kohlenmeister, 4 Schröter, 1 Makler, 1 Stadtwagenaufseher, 1 Wollenwäger, 1 Moisicher (Garkoch), 1 Hainaer Almosenpfleger und sein Bäcker, 1 Gemeindeknecht, 3 Holzförster, 2 Handhabenmeister (zur Festnehmung von Verbrechern), 3 Ausreiter, 16 gehende Boten, 3 Hebammen, eine Meisterin und ein Wirt im Frauenhaus, 1 Schinder, 2 Feldschützen, 2 Mauerwächter, 1 Neustadtwächter, 1 Kuh- und 1 Sauhirt sowie ein Touengräber.

Diese umfangreiche Größe eines Verwaltungsapparates ist nur durch die bedeutende Stellung als Landeshauptstadt von Niederhessen im Mittelalter erklärlich.

H.J. Heer

Wochenspiegel Nr. 25/04, vom 19. Juni 1970, S. 1-2

UNSERE STADT IN DER WIR LEBEN

Interessantes aus dem alten Fritzlar

Wie bereits hinreichend bekannt, hat sich bei der Belagerung der Stadt Fritzlar im Jahre 1232 durch den Landgrafen Konrad von Thüringen einiges getan. Wie uns dazu der alte Merian wörtlich in 1646 in seiner Städtebeschreibung über Fritzlar mitteilt, „seyen etliche lose Weiber auff die Stadtmauern gelauffen, haben den Hindersten entblöset, solchen über die Zinnen herausgereket und dem Landgrafen nachgeruffen, wann er nirgends hinzufliehen wüste, wollten sie ihm hiermit die Herberge gewiesen haben.“

Dieser Vorfall geistert durch viele alte Geschichtschroniken, aber solche Dinge haben sich auch andernorts in Deutschland abgespielt, wie der Curator Dr. Heinz-Eugen Schramm von der „Götz-von-Berlichingen-Academie“ in Tübingen, Verfasser des wissenschaftlich ominösen Buches „L.m.i.A.“, nachweist,

So war z. B. auch 1379 die schwäbische Reichsstadt Crailsheim belagert. Als nun die Lebensmittel knapp wurden, bestieg die korpulente Frau Bürgermeisterin die Stadtmauern, hob ihre Röcke und zeigte zwischen den Zinnen hindurch dem Feind ihre nackten Hinterbacken. Dies beeindruckte die Belagerer so, daß ihnen die Lust verging und sie ihr Vorhaben, die Stadt auszuhungern, aufgaben und abzogen.

Dr. Schramm weist nach, daß dieses Verhalten in alter Zeit mit Abwehrzauber zu tun hatte. Leider -hat dieser Zauber bei unserer Stadt versagt, die rauhen Mannen konnten einfach der herzhaften Einladung nicht widerstehen und so wurde unsere Stadt im Sturm genommen. Wie menschlich war doch früher die Kriegführung, schon ein solches Hintergesicht konnte den Frieden bringen.

Zur Ehrenrettung unserer weiblichen Vorfahren muß gesagt werden, daß ja nicht sie es waren, die unsere Stadt ins Unglück stürzten, sondern einwandfrei die gemeinen Weiber der damaligen Besatzungsmacht, die „Rheingauer“, die auch noch ausgerechnet der Erzbischof von Mainz und der Bischof von Worms mit sich herumschleppten, da konnte ja auch der Abwehrzauber nicht wirken.

Diese Niederlage hat nun wiederum unsere Vorfahren mächtig gewurmt, denn sie bauten an einer undichten Stelle ihrer sonst so erstklassigen Befestigungsanlage, zwischen dem Münstertor und dem Werkeltor, einer Strecke von kaum 100 Metern noch zusätzlich einen mächtigen Wehrturm, dem sie den drastischen Namen „callars“ (Kahlarsch) gaben. Ob sie denselben noch mit gewissen Abwehr-Emblemen ausschmückten, wie es bei mehreren Türmen heute noch in Deutschland zu sehen ist, kann leider nicht mehr festgestellt werden, denn es blieb nur noch der Stumpf des Turmes erhalten.

Der Germanist Prof. Theodor Haas, ein verstorbener Sohn unserer Stadt, befaßte sich 1925 in den Fuldaer Geschichtsblättern in seinem Aufsatz „Die Namen der Tore, Türme und Basteien der alten Stadt Fritzlar“ mit dem Turmnamen „Callars“ und weist in diesem Zusammenhang auch auf eine Flurbezeichnung „nassars“ (Naßarsch) hin. Man muß sich schon wundern, mit was für schwierigen Problemen sich unsere Wissenschaftler auseinandersetzen müssen.

Da nun Herr Dr. Schramm in seinem Werk diesen sonderbaren Abwehrzauber in ganz Deutschland und darüber hinaus an Türen und Toren, Häusern und Kirchen nachweisen konnte, richtete ich diesbezüglich mein Augenmerk auch auf unsere geschichts- und kunstreiche Stadt. Dabei mußte ich feststellen, daß auch Fritzlar von den eigenartigen Emblemen des Abwehrzaubers nicht verschont geblieben ist.

Betrachtet man die alte Marienkapelle gegenüber dem Rathaus, so sieht man am äußeren Eingang in der rechten oberen Ecke ein altes, bärtiges Männlein. Es streckt sein Hinterteil dem Rathaus zu, als wollte es sagen, die Bürgermeister und Ratsherren können mich mal, denn um 1350 - aus dieser Zeit stammt die Kapelle - hatten wir in Fritzlar immer zwei Bürgermeister und den dazugehörigen Stab an Beamten. Diese waren gleichzeitig Vollstrecker vom Finanzamt, Richter und Gefängnishalter, so daß es einem alten Steinmetz schon mal in den Fingern jucken konnte. Trotzdem läßt sich darüber noch streiten, ob wir es hier mit einem echten Abwehrzauber zu tun haben. Anders liegt der Fall im Kreuzgang des Domes, der ebenfalls aus der Mitte des 14. Jahrhunderts stammt. Dort befindet sich ein Konsolen-Abschlußfigürchen - das dritte an der linken Seite vom Eingang der heiligen Ecke, welches einwandfrei als Abwehrzauber angesehen werden muß, besonders da diese sitzende Figur auch noch mit der linken Hand dem Beschauer die blanken Hinterbacken anbietet.

Wir sehen also, daß auch bei uns in Fritzlar diese sonderbaren Sitten, die später unter dem Sammelbegriff „Götz-Zitat“ oder „Schwäbischer Gruß“ in der Literatur Eingang gefunden haben, zu Hause sind. Dennoch finde ich es reichlich übertrieben, wenn man in Schwaben Vereine gründet zur Erhaltung des Schwäbischen Grußes. In Hessen sehe ich diesbezüglich keine Gefahr, denn dieses Unmutsventil findet sogar noch in klerikalen Kreisen seine Anwendung, wie mir ein alter Fritzlarer Pfarrer glaubwürdig bestätigte.

So hatte vor etlichen Jahren sein Amtsbruder eine hitzige Auseinandersetzung in Bauangelegenheiten mit dem zuständigen Domkapitular. Da keine Einigung erzielt wurde, warf der Pfarrer dem Domkapitular das Götz-Zitat an den Kopf, worüber sich der Domkapitular bitter bei seinem Bischof beschwerte. Der Bischof konnte ihn nur beruhigen mit den Worten: „Aber dazu sind Sie ja nicht verpflichtet.“

Die wissenschaftliche Forschung des Herrn Dr. Schramm hat erwiesen, daß das Götzzitat in der ganzen,Welt gebraucht wird. Deswegen sei unserer begeisterungsfähigen Jugend noch mitgeteilt, falls sie jemals mit den Jüngern „Mao' s“ zusammentreffen sollten und diese sie mit den blumenreichen Worten China' s begrüßen die da lauten: „Küß mich im Tal der lauen Winde“ so ist dies keineswegs sehr freundlich, sondern es handelt sich abermals um den vermaledeiten Abwehrzauber bzw. um das deutsche „Götz-Zitat“.

H. J. Heer

Der >>Kumb<< am Domplatz

Nachdem bereits im Jahre 1969 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurde, den ehemaligen Brunnen am Dom wieder in seinen alten Zustand zu versetzen, und die entsprechenden Mittel im diesjährigen Haushalt vorgesehen sind, wurden in diesen Tagen die Arbeiten in Angriff genommen.

Von Herrn Bäckermeister Heer, Fritzlar, wurde uns ireundlicherweise eine Broschüre überlassen, die auch über den „Kumb“ berichtet.

Im Mittelalter gehörte der Brunnen zu der „Wasserkunst“, durch welche die Altstadt Fritzlar hauptsächlich mit Flußwasser versorgt wurde. Diese „Wasserkunst“ reicht bis in das 14. Jahrhundert zurück. Der Brunnen diente gewissermaßen als Wasserbehälter oder Wasserspeicher. Nach Angaben des Herrn Heer war der Brunnen noch zu dessen Kindheit ca. 20 m tief. Er wurde wegen der bestehenden Gefahr dann durch die Stadt aufgefüllt.

1609 legte der Stadtrat die „Wasserkunst“ unter das St. Catherinenkloster (heute Ursulinenkloster) und erlangte von dem Stift die Erlaubnis, das Wasser der Steingosse hierzu verwenden zu dürfen. Später wurde sie auch in der städtischen Mönct,emühle angebracht. „Dieses Kunstwerk treibt das Wasser in eisernen Röhren den Mühlberg und Amberg hinauf. Hier theilt sich ihr Gang ehemals in zwei Arme, deren einer über den oberen Friedhof an der Johanniskirche hin in die Küche des Hochzeitshauses lief, der andere aber durch die Krämen in das obere Brauhaus führte, dieses, so wie das Wasserbecken auf dem Markte (Rolandsbrunnen) versorgte, dann weiter durch die Werkelgasse in das untere Brauhaus (an der Stelle, an der heute das Café Heer steht), und hier, wo er endete, am Klobesplatze (heute steht hier das Postamt. - Klobes = Klaus = Nikolaus, daher Nikolausstraße) das ihm auf dem weiten Wege noch gebliebene Wasser zu jedermanns freiem Gebrauch, ausgoß. Der erstgenannte Arm ist längst abgeschnitten, der Lauf des letzteren gehet seit 1799 nicht mehr durch die Krämen, sondern über den unteren Friedhof durch die Fischgasse hin.“

Weiterhin ist über die "Wasserkunst" folgendes zu lesen:

1698 ist zu der hiesigen Wasserkunst ein eiserner Grummeling zu Orb in der Grafschaft Waldeck gegossen worden. 1703, 27. Septembris ist das Kunst Rath samt einem neuen Bäder außer dem Haus gelegt, Undt so wohl eingerichtet, daß mit viel leichterem Trieb noch so viel Wasser herauß in die Statt gebracht worden. 1704, seyndt die Waßer Röhren von der abladung auffm freydhoff ahn biß zum Hochzeitshauß auffgehoben, Von Neuem ausgebrent Undt zu geringerer Circumferentz Unter den Krähmen her angelegt worden. 1725 sind die 2 Stiefeln durch Meister Constantin Ulrich aus Hersfeld umgegossen, die Ventile reparirt und das Geleide samt den Gabeln länger gemacht.

(Der Meister bekam 100 Taler und für jedes Pfund über das alte Gewicht 1/2 Gulden).“

Aufnahme: E. Meiers

Wochenspiegel Nr. 40/04, vom 02. Oktober 1970, S. 1-2

UNSERE STADT IN DER WIR LEBEN

-WUNDERLICHES RECHT AUS DEM ALTEN FRITZLAR-

(Auf Ehebruch stand Todesstrafe)

Als neulich bei der Suche nach alten Kirchengrundmauern am „Roten Hals“ Gebeine zum Vorschein traten, kam mir zum Bewußtsein, daß an dieser Stelle der Nordseite des Domes, die Hingerichteten sowie die Erschlagenen oder sonst verunglückten Fremden hier ihre Begräbnisstätte fanden. Wegen der Hingerichteten gab der Volksmund dem Nordeingang des Domes den grausigen Namen „Der rote Hals“. Bei dieser Ausgrabung kam auch ein vollständiger Schädel zum Vorschein, bei dessen Anblick mir folgende geschichtliche Tatsache, aufgezeichnet im Fritzlarer Memorialbuch, in Erinnerung kam.

Der Fritzlarer Bürger und Ehemann Christian Andres war 1662 so unvorsichtig, sich eine Freundin zuzulegen. Sein Eheweib war keineswegs damit einverstanden und erhob Klage beim peinlichen Gericht der Stadt Fritzlar.

Dadurch setzte sie eine, für unsere heutigen Begriffe, grausige Gerichtsmaschinerie in Gang. Der Schultheiß und die Bürgermeister mit den Schöffen hatten nun das erste Recht des „Angriffs“ (Arretierung). Diese nun wiederum setzten ihre städt. „Handhabenmeister“ in Trab, die dann den armen Sünder festnahmen und in die Bürgergewahrsam im Rathaus einsperrten. Gleichzeitig wurde auch die Zuhälterin gefaßt und in den Steingossenturm (auch Hexenturm) gesteckt. Christian Andres wurde wegen Ehebruch vom peinlichen Gerichte zu Fritzlar nach Anhörung des „Fiscals“ (Mainzer Obergericht) zum Tode verurteilt.

Als das Urteil auf dem Rathaus verlesen wurde, war das Gericht in gewohnter „positur“, Schultheiß, Bürgermeister und die zwei Blutschöffen, denen der Zöllner den Gerichtsstab vorantrug, zum Siechenrasen gegangen. Der arme Sünder aber wurde gesondert von den gewappneten Bürgern in Begleitung der beiden Stadtpfarrer und viel Volk zur Richtstätte gebracht. Dieselbe befand sich neben dem Siechenhaus vor dem Weidenbaum auf der linken Seite des Fahrweges, wo ein großer Kreis geschlagen war. (Wahrscheinlich da, wo heute der Kreuzgarten ist). In diesem Kreis war das Gericht versammelt. Nachdem der Richter ihm nochmals sein Urteil vorgelesen hatte und den Gerichtsstab zerbrach, erfolgte durch den Scharfrichter die Enthauptung des armen Sünders, der Tags zuvor „ufm rathuse“ das hl. Abendmahl empfangen hatte. Damit war diese Familientragödie noch keineswegs zu Ende.

Der Sohn des Hingerichteten fühlte sich irgendwie verpflichtet, entweder aus Familientradition oder weil es sich bei der Freundin seines Vaters um eine reizende Hexe handelte, einzugreifen.

Er befreite dieselbe aus dem Steingossenturm und ging buchstäblich mit ihr türmen. Sie wurden aber nach einiger Zeit von den eifrigen Handhabenmeistern wieder aufgegriffen. Der Sohn wurde zu einem halben Jahr Schanzarbeit an der Fritzlarer Stadtbefestigung verurteilt, die Ehebrecherin aber an den Rathauspranger gestellt, mit Ruten bestrichen und des Landes verwiesen.

Der Stadtschreiber verzeichnete geradezu hohnvoll in dein Fritzlarer Memorialbuch, daß die Frau des Ehebrechers die ganzen Gerichtskosten, die damals wie heute: recht hoch waren, zu zahlen hatte.

Hätten wir heute noch so harte Sitten, stände der neue Friedhof noch viel dringlicher auf dem städtischen Etat.

Hans Josef Heer

Wochenspiegel Nr. 42/04, vom 16. Oktober 1970, S. 1-3

UNSERE STADT IN DER WIR LEBEN

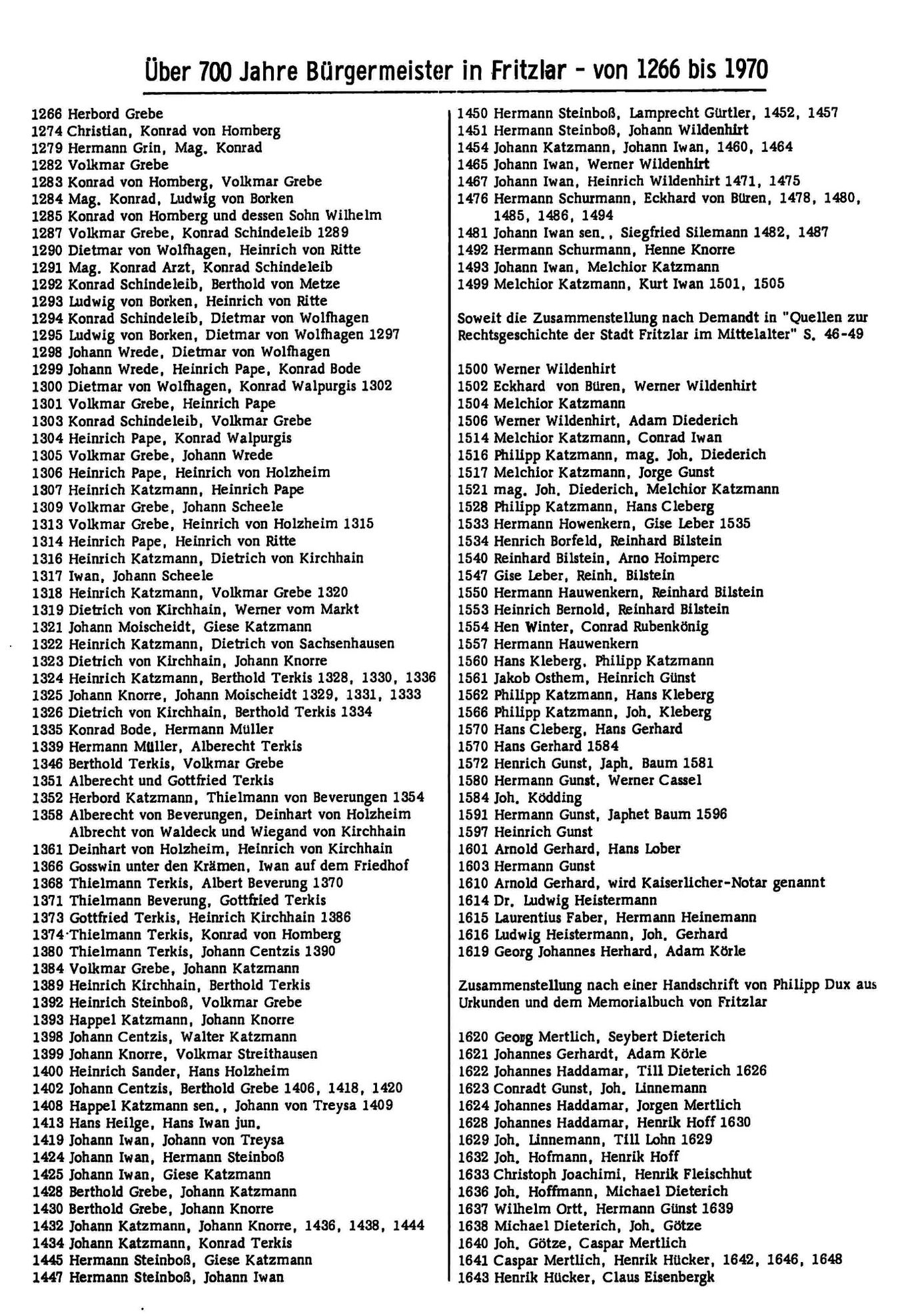

Das Rathaus zu Fritzlar und seine Bürgermeister.

Das aus dem 11. Jahrhundert stammende älteste Amtshaus in Deutschland, noch heute der städtischen Verwaltung dienen-de Rathaus zu Fritzlar, war Sitz des Erzbischofs von Mainz als dem Grundherrn, dem die Stadt gegen Ende des 11. Jahrhun-derts vom Reiche übertragen war. lm Jahre 1109 erneuerte der Erzbischof Ruthard der Fritzlarer "familia" die überkomme-nen Rechte, daß in "fridesIariensi praetorie" der Vogt jährlich die "dreitägigen Dinge" abzuhalten habe. Damals wurde in sei-nen ursprünglich offenen Lauben des unteren ebenerdigen Stocks das Gericht des Fritzlarer Vogts, des weltlichen Richters über die Hörigen, abgehalten. Mit der Auflösung der Fritzlarer "familia" im späten 12. und frühen 13. Jahrhundert aber wur-de naturgemäß auch das Amt des Vogtes gegenstandslos. Deswegen schenkte Landgraf Konrad von Thüringen 1231 dieses Gerichtshaus dem Kloster Berich, von welchem das Kloster Haina kurze Zeit später dasselbe erwarb.

Dieses steinerne Gebäude verkaufte das Kloster Haina 1266 an den Fritzlarer Ratsmann und Schultheiß Swineouge zu le-benslänglichem Besitz. Nach dem Tode Hartmuds übertrug es Haina im Jahre 1274 gegen einen jährlichen Zins auf Bürger-meister und Rat zum gemeinnützigen Gebrauch der Stadt, das heißt als Rathaus.

Mit der neuen Bestimmung des alten romanischen Vogteihauses zum städtischen Rathaus, lassen sich auch die Anfänge des Fritzlarer Rates und seine Bürgermeister nachweisen. Der Fritzlarer Rat setzte sich jeweils durch die 14 Alten und 14 Neuen gewählten Ratsschöffen zusammen. Von diesen 28 Schöffen saßen die 14 Neuen ein Jahr lang im Rat bis auf "unser Lieben Fraue Abend" (1. Februar), wo sie dann abtraten und ein Jahr lang den Alten Rat bildeten, bis sie am folgenden 1. Febr. wieder in den neuen Rat einrücken konnten. Bei wichtigen Entscheidungen trat Alter und Neuer Rat gemeinsam in Funktion.

Jeweils der Neue Rat wählte die zwei Bürgermeister, den Regierenden und den Vizebürgermeister. Die Amtszeit der Bürger-meister war von vornherein auf ein Jahr begrenzt. Die Wahl traf mit großer Regelmäßigkeit fast jeden der Ratsleute einmal, dadurch erhält die Bürgermeisterliste ihre Vollständigkeit, auch selbst wenn einige Jahre in den Unterlagen fehlen. Der Erst-genannte ist immer der Regierende, der Zweite der Vizebürgermeister. Bei Bürgermeisterpaaren, die mehrere Jahre zusam-men im Amt waren, stehen die weiteren Dienstjahre hinter den Namen.

Die 167 Bürgermeisternamen in 700 Jahren sind besonders für die Deutsche Familienforschung ein interessantes Forschungsgebiet.

Wochenspiegel Nr. 12/05, vom 19. März 1971, S. 1-2

Die Fritzlarer Gassen- und Straßennamen mit ihren historischen Gebäuden,

ein Beitrag zur Stadtgeschichte

Die Gassen- und Straßennamen der deutschen Städte sind Denksteine der Stadtentwicklung und Stadtgeschichte. Was die Adern für den menschlichen Körper bedeuten. das sind die Gassen und Straßen für eine Stadt, In ihnen pulsiert das Leben, das einer Stadt Sinn und Zweck verleiht, ihr das Gepräge gibt. Aus ihnen kann man die Geschichte eine Stadt in der Mannigfaltigkeit ihrer Lebensäußerungen ablesen,

Wer liebevoll den alten Gassennamen nachspürt. der lernt aus ihnen Schlüsse zu ziehen auf Sprache, Denken und Fühlen der Siedler, die vor Jahrhunderten auf diesem Grund und Boden weilten und die jetzige Kulturlandschaft mit ihren Wegen und Stegen, ihren Wällen und Gräben, kurzum mit ihrem reizvollen Stadtbild geschaffen haben, Deshalb haben diese Namen etwas von vergilbten Urkunden an sich, die uns aus alten Zeiten berichten.

Es besteht jedoch ein gewaltiger Unterschied zwischen den alten und neueren Straßennamen. Diese sind durch Beschluß der städtischen Körperschaften am grünen Tisch entstanden. Sie gedenken oft berühmter Persönlichkeiten, die zu der Stadt in keinerlei Beziehung gestanden haben, die dieser Ehrung gar nicht bedurft hätten, weil ihr Ruhm auch ohnedies gesichert ist. Wesentlich anderer Art sind die alten Gassennamen einer Stadt, denn alle diese Namen haben eine Geschichte. Sie standen nicht auf einem Straßenschild, und doch haben sie die Jahrhunderte überdauert. Auch sollte man in der alten Bezeichnung „Gasse“ nicht etwas Minderwertiges sehen, denn Gasse ist die mittelalterliche Benennung für Straße und zeugt immer für ein hohes Alter einer Stadt. Die berühmteste Geschäftsstraße in Salzburg ist heute noch die alte Getreidegasse, aus der auch Mozart stammte und viele solcher alten Gassennamen werden heute noch in unseren deutschen Städten geführt.

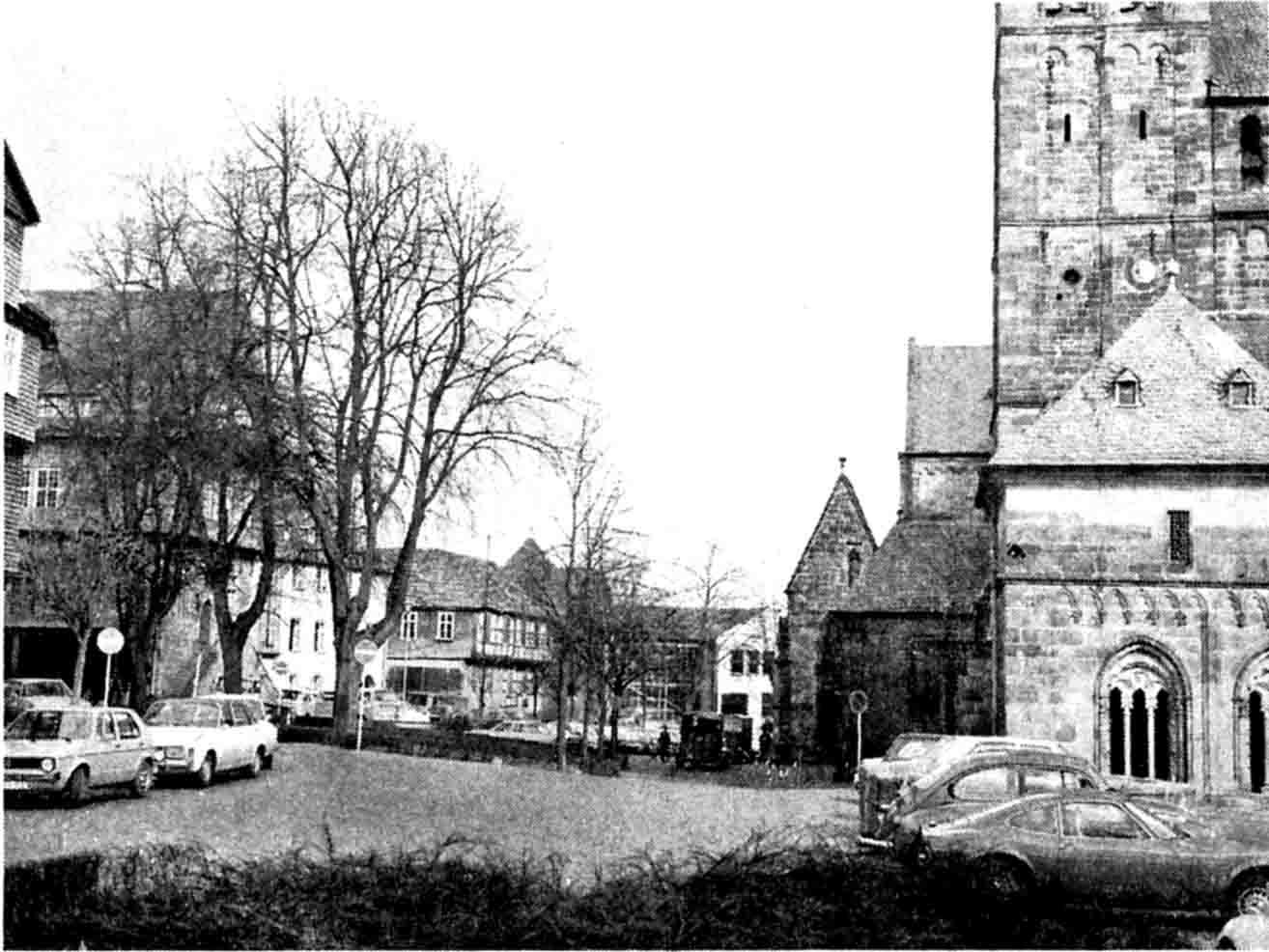

Kommen wir jetzt zur Stadt Fritzlar. Um dieses Thema einigermaßen übersehen zu können, teile ich den Grundriß unserer Stadt innerhalb der alten Stadtmauer in vier Bezirke, den Dombezirk, den Marktplatzbezirk, den Bezirk an der evangelischen Stadtkirche und den Bezirk um das alte Deutsch-Ordenshaus an der Fraumünsterstraße, wie die früheren Stadtbezeichnungen lauteten- Stadtteile A, B, C und D.

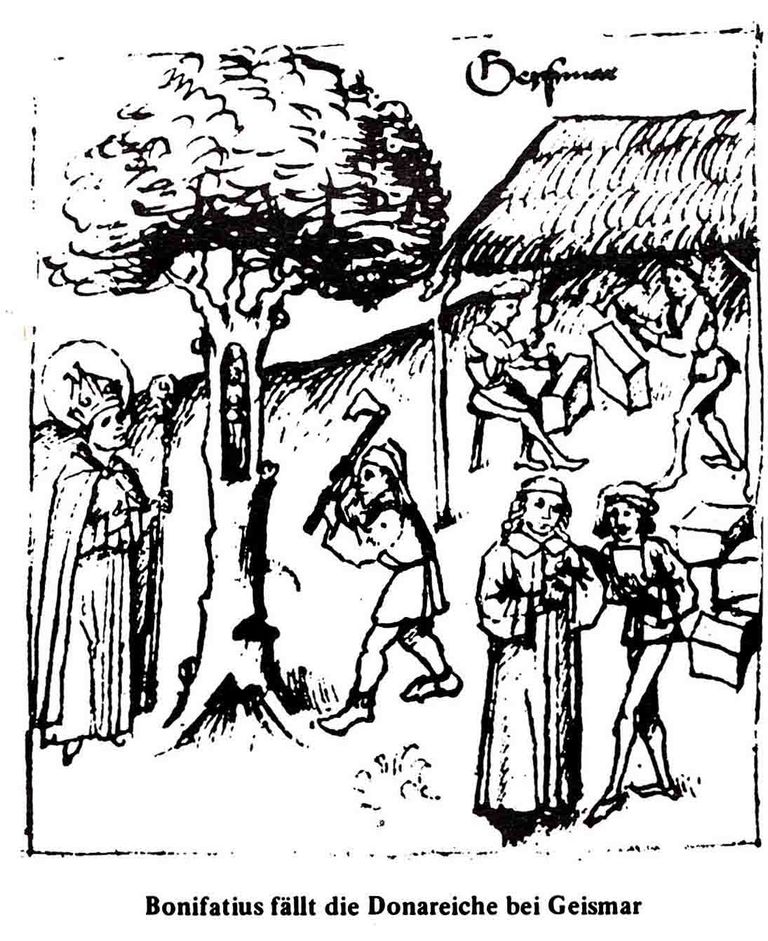

Beginnen wir mit dem ältesten Teil unserer Stadt, dem Dombezirk. Dort liegt am oberen Ende des Domplatzes wohl die älteste Gasse, der Ziegenberg. Eine Wegeverbindung vom Büraberg durch die Ederfurt und die untere Neustadt zum Domplatz. Sein Name weist uns in die vorchristliche Zeit, wo noch dem heidnischen Gotte Donar an der Domreiche, am Platze des heutigen Domes, die Ziegenopfer dargebracht wurden. Deswegen kamen auch noch in der vorreformatorischen Zeit die Bewohner von Geismar einmal im Jahr mit einem Baum zum Dom, um hier das Baumfest zu feiern, welches an die Fällung der Domreiche durch Bonifatius erinnerte,

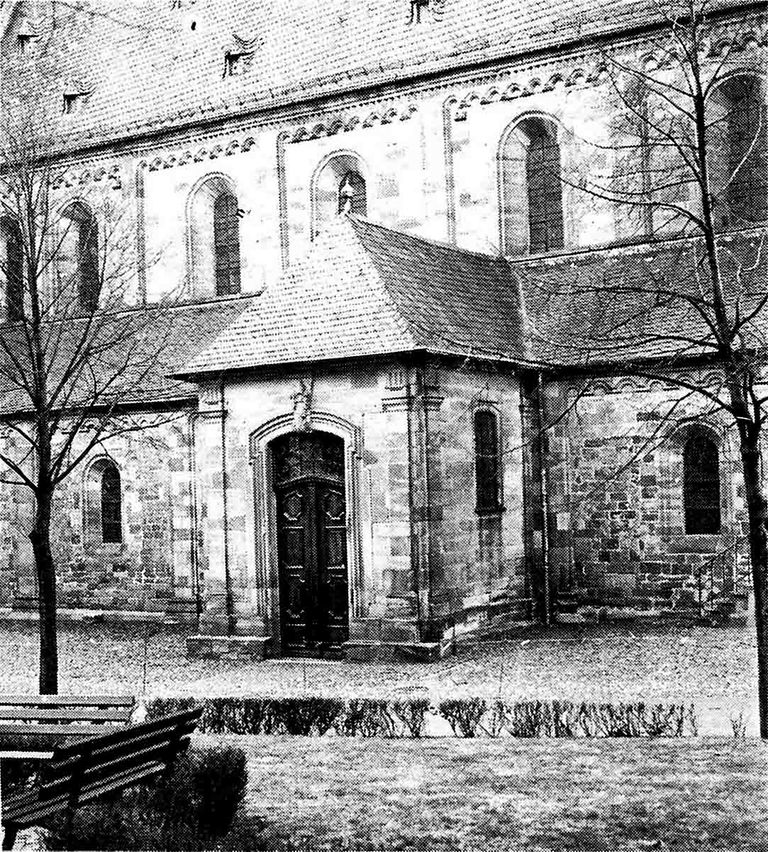

Auf dieser alten Kultstätte wurde nach der Fällung der Domreiche Fritzlars erste christliche Kirche mit einem Benediktinerkloster erbaut. Bei der Legung der Fußbodenheizung im vergangenen Jahr hat die Fundamentforschung ergeben, daß diese erste steinerne Kirche schon eine große beachtliche Bauanlage gewesen sein muß. Das Benediktinerkloster wandelte sich etwa um 1000 in ein Chorherrenstift. Um 1250 entstand der heutige Dom, der dritte an dieser Stelle, seit dieser Zeit haben wir den Dombezirk so wie er sich uns heute noch darbietet.

In der Vergangenheit nannte man diesen Bezirk die alte „fritzlarer familia“, gemeint war damit das St. Peter-Stift, der Dom und seine 18 Kurien, die Wohnhäuser der meist adligen Stiftsherren mit ihren Hörigen.

Gehen wir mal den vergangenen Spuren der verschiedenen Kurien nach. Da wäre zuerst die Propstei zu nennen, die Wohnung des Fritzlarer Propstes, sie stand links vom Wege - zur sogenannten heiligen Ecke und ist im vergangenen Jahr abgebrochen worden, dessen freier Platz soll in Zukunft Anlage werden.

Die hohe Stellung, die der Propst von Fritzlar in ganz Hessen eingenommen hatte, machte die Propstei selbst für Fürsten und Grafen begehrenswert. In der langen Reihe der Fritzlarer Pröpste finden wir einen Landgrafen von Hessen, mehrere Grafen von Ziegenhain, einen Grafen von Waldeck, einen Grafen von Isenburg und Büdingen, zwei Grafen von Nassau und sogar einen Kardinal.

Der kleine Weg zur „Heiligen Ecke“ hat seinen Namen von der Nische, in welcher eine Figur des Gründers des Domes, der heilige Bonifatius, aufgestellt ist. Neben der Propstei, getrennt durch das Dechaneigäßchen, steht die heutige Dechanei, eine der ältesten Kurien mit gotischem Staffelgiebel. Hinter dem Dechaneihof lag früher noch eine kleine Kurie, genannt „der halbe Hof“ am Zuckmantel. Der eigenartige Name „Zuckmantel“ weist auf ein hohes Alter hin, im Mittelalter nannte man Rauben „Zucken“ und den halbhohen Rundbau an der Stadtmauer „Mantel“, so daß man unter dem Namen Zuckmantel „Raubbefestigung“ zu verstehen hat. Neben der Dechanei stand die „Kurie am Friedhof mit dem Brunnen“, die vor zwei Jahren abgebrochene Küsterei. Sie war schon 1285 die Kurie des Magister Wilhelm. An ihr vorbei geht das sogenannte Küstergäßchen, an dessen unterem Ende stand auf dem heutigen Grundstück von Dr. Hegewald die „Kurie mit der Steinsäule am Steingossentor“, erbaut um 1320. Ihr gegenüber lag die „Kurie am Steinweg“ heute Haus Gerhard Faupel. Der Steinweg hat seinen Namen von den Steinmetzen, die früher dort wohnten. Sie waren wohl von der ehemaligen Dombauhütte hier seßhaft geworden und sind die Steinmetzen von den kunstvollen Grabsteinplatten, die noch in großer Zahl erhalten sind.

Neben der Kurie am Steinweg lag rechts die „Kurie am Haspel“ oder auch der grüne Hof genannt. Die Haspel war ein Drehrad, das nur den Fußgängern erlaubte, den Weg zum Totenhof am Dom zu begehen.

Die Holzgasse, heute Neustädter Straße, hatte ihren Namen von dem Weg nach dem im Jahre 1402 zerstörten Dorf Holzheim. Es lag etwa in der Gegend, wo heute der Bauernhof Mander am Rothhelmshäuserweg liegt.

Den beiden zuletzt genannten Kurien gegenüber lag die „Kurie auf der Ecke zur Münstergasse“ heute Bürgerhaus. Neben dieser lag die kleine „Kurie in der Holzgasse“ an der Stelle, wo 1896 die jüdische Synagoge erbaut wurde und die man in den 40ger Jahren zerstörte, heute Haus Zahnarzt Böhm. Ihr fast gegenüber lag ebenfalls eine Kurie, an die noch der Eingangsbogen zur heutigen städtischen Bedürfnisanstalt erinnert.

Wir gehen wieder zurück zum ehemaligen unteren Friedhof, heute Dr. Jestädtplatz. Er erhielt den Namen zu Ehren des verstorbenen Stadtdechanten „Monsignore Dr. Wilhelm Jestädt“, der sich große Verdienste um die Restaurierung des Domes, die Errichtung des Dommuseums erworben hatte und der Schriftsteller der „Festschrift zur 1200 - Jahrfeier der Stadt Fritzlar“ war.

An der Stelle der früheren Lateinschule, heute Pfarrheim, lag die „große Kurie am Friedhof“, an der Stelle der früheren Präparandenanstalt, heute Gymnasium, die „kleine Kurie am Friedhof“.

Ein Stück Mittelalter ist uns geblieben in der „Kurie in der Fischgasse“, ihr gegenüber lag die „Kurie bei der Fischgasse“, deren Reste im Hof des ehem, kath. Kindergartens stehen. Die Fischgasse hat ihren Namen von der früheren Fischbank, heute das Haus der Fleischerei Krause. Anstelle des ehem. katholischen Kindergartens war die „Kurie gegen der Luchten“ gelegen, eine der alten städtischen Beleuchtungen. Ihr folgte die „Kurie auf dem Friedhof“ beim Rathaus, auf dessen Platz der neue Rathausanbau steht.

Am oberen Friedhof, 1827 Paradeplatz genannt, wegen der hessischen Husaren, die ihre Kaserne im Hochzeitshaus hatten und diesen Platz als Exerzierplatz benutzten, heute Domplatz, standen die restlichen drei anderen Kurien. Die „Kurie ob dem Friedhof“, heute Haus Marienburg Dr. H. Dietrich, an dessen Haus noch die Hankrat'schen Wappen angebracht sind. Die „Kurie beim Schulhof“ ist das Haus neben dem neuen katholischen Kindergarten mit dem großen gotischen Torbogen. Sie war schon 1247 vom Scholastiker Heinrich von Rüsteberg bewohnt, welcher im genannten Jahr Bischof von Hildesheim wurde. Als letzte der 18 Kurien ist noch das „Kapitelhaus“, heute die Waage bei dem Kumpf, am Domplatz, zu nennen. In der 800-jährigen Geschichte des Fritzlarer St. Peter-Stift lassen sich etwa 450 meist adlige Stiftsherren nachweisen. Damit wäre am Dombezirk das geistig-kirchliche Zentrum unserer Stadt in groben Zügen beschrieben, das weltlich-politische Zentrum wird in der Fortsetzung besprochen.

H. J. Heer

GLOSSAR:

KURIE = Päpstliche Zentralbehörde

SCHOLASTIK: Mittelalterliche Philosophie; engstirnige Schulweisheit

SCHOLASTIKER: Lehrer der Scholastik, reiner Verstandesmensch, spitzfindiger Mensch

KAPITALHAUS : Sitzungshaus der Kurie

Wochenspiegel Nr. 14/05, vom 02. April 1971, S. 1-2

Die Fritzlarer Gassen- und Straßennamen mit ihren historischen Gebäuden,

ein Beitrag zur Stadtgeschichte

Erste Fortsetzung

Das geistig-kirchliche Zentrum im mittelalterlichen Fritzlar lag, wie im ersten Artikel beschrieben wurde, hauptsächlich am heutigen „Dr. Jestädtplatz“. Das weltlich-politische Zentrum haben wir in jener Zeit am Domplatz zu suchen.

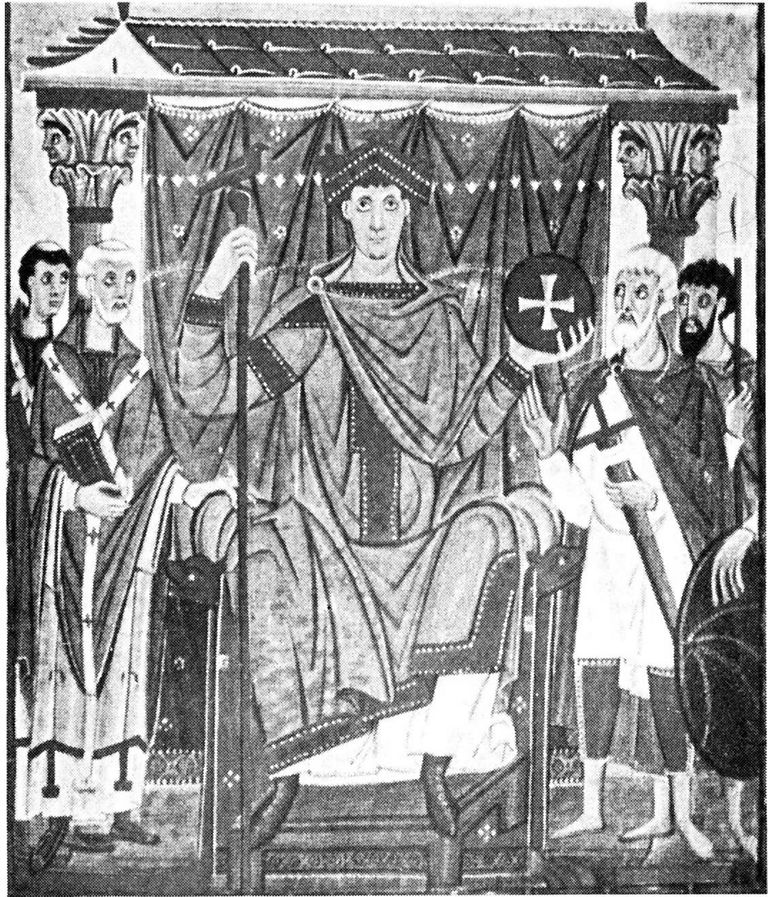

Da wäre zuerst mal die ehemalige Kaiserpfalz zu erwähnen. Sie lag nach den Ansichten der historischen Wissenschaftler Dr. Jestädt und Dr. Demandt an der rechten Domplatzseite vom Dom aus gesehen. Erhärtet wird diese Tatsache noch durch das Vorhandensein der ehem. Johanneskirche. Sie stand auf dem Grundstück Nr. 10, dort wo heute Herr Dekan Barth wohnt; Pfalzkapellen waren im Mittelalter meistens dem hl. Johannes geweiht. Hinzu kommt noch die eigenartige Gassenbezeichnung „Meyde-Weg“, welcher parallel zum Domplatz hinter den Häusern der rechten Seite herläuft, Der Name „maior“ wird als Weg zur „Königsvillae“ gedeutet. Prof. Rauch hielt das Gebäude der alten Waage am Kumpf für die Reste der Kaiserpfalz, dessen Rückseite noch heute romanische und frühgotische Bauelemente aufweisen. Möglicherweise könnten alle Recht haben, wenn man sich die Pfalzanlage ähnlich wie in Ingelheim die Bodenforschungen ergeben haben, in einem großen Karree vorstellt. Grabungen würden wahrscheinlich Klärung bringen, Fest steht auf alle Fälle, daß in Fritzlar eine Kaiserpfalz vorhanden war, auf die noch heute verschiedene Urkunden hinweisen. 11 deutsche Kaiser und Könige residierten in Fritzlar. Auch wurden mehrere Reichs- und Kirchentage in Fritzlar abgehalten, bei denen der Kaiser und die Großen des Reiches hier anwesend waren. Von 22 Kaiserbesuchen lassen sich noch die Urkunden von den Kaiserbeschlüssen, welche in Fritzlar getätigt wurden, nachweisen. Die Namen der Kaiser und Könige sind folgende:

Konrad I. König der Franken 911/18, Burgsitz in Fritzlar

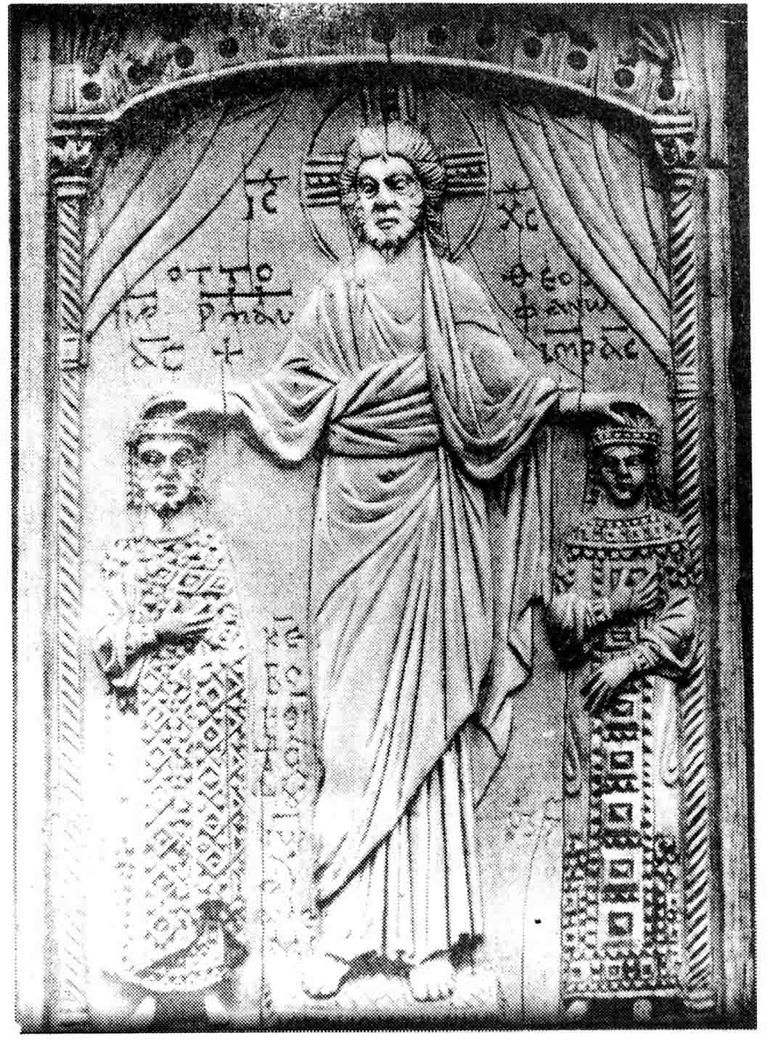

König Heinrich I. 919 Königswahl in Fritzlar, erster König der gesamtdeutschen Stämme

Kaiser Otto I. 936/73. (Von Kaisern, die mehrmals in Fritzlar weilten, steht die Regierungszeit dahinter).

Kaiser Otto II. 973/83.

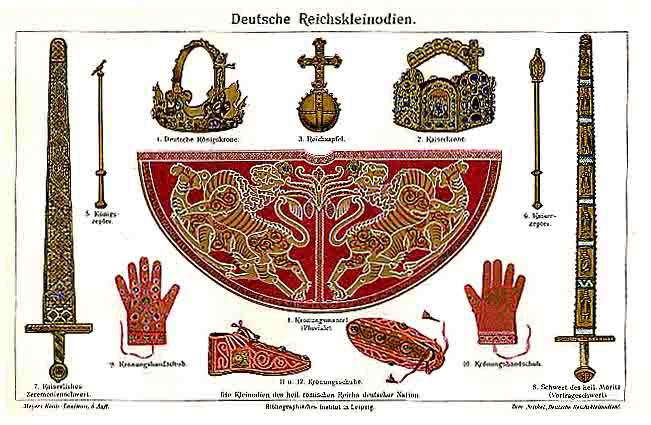

Kaiser Heinrich II. 1002/24, stiftete lo2o das Edelsteinkreuz im Domschatz.

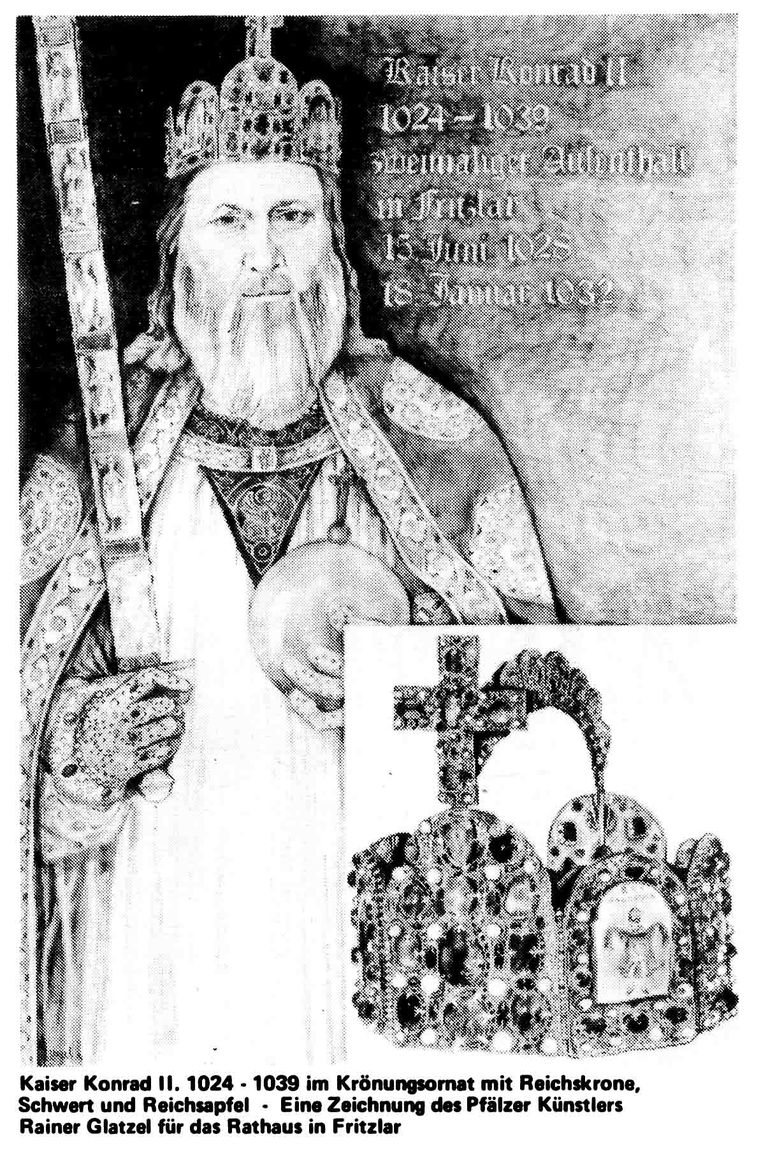

Kaiser Konrad II. 1024/39. Kaiser Heinrich III, 1039/56.

Kaiser Heinrich IV. 1056/1106, als Canossa-Kaiser bekannt.

Rudolf von Schwaben, Gegenkönig, zerstörte Fritzlar 1079.

Kaiser Heinrich V. 1104 und der letzte Kaiser Konrad III, 1145 in Fritzlar.

In diesem Zusammenhang ist es notwendig, auch auf die große Gerichtsstätte vor dem alten Westportal des Domes hinzuweisen, Hier wurden Urteile von reichs- und weltgeschichtlicher Bedeutung gefällt. So unter anderm der Bann über Kaiser Heinrich V. am 28. 7. 1118 durch den päpstlichen Legaten Kuno von Präneste im Beisein der Großen des Reiches. Gerichtsraum war der freie Platz vor dem Dom, nur ein einfaches Bretterdach schützte vor Regen und Sonne. Man war es von der germanischen Zeit her auch gar nicht anders gewöhnt, Gericht wurde unter freiem Himmel auf den alten Dingstätten gehalten. Deswegen erfolgte auch 919 die Wahl des ersten deutschen Königs, Heinrich I. nicht im Dom, sondern auf der ehem. Dingstätte vor dem Dom. Später, um 1260, wurde an dieser Stelle eine offene Gerichtshalle erbaut, wie es in alten Urkunden hieß ein „Adrium“, gemeint ist damit das heutige Paradies. Die großen Tage der Reichsversammlungen waren aber in Fritzlar vorüber. Das sächsische Kaiserhaus war mit Heinrich V. erloschen, die folgenden Hohenstaufen-Kaiser zogen den warmen Süden Italiens dem kühlen Norden Deutschlands vor, um von dort die Geschicke des Reiches zu leiten, somit diente dann diese Halle kirchlichen Zwecken als Paradies.

Das zweite historische Gebäude, was schon auf eine 900 jährige Geschichte zurückblicken kann, ist unser Rathaus, das älteste Amtsgebäude Deutschlands. In seinen romanischen Anfängen etwa um 1050, war es die Vogtei. Vögte vonFritzlar waren in jener Zeit die Landgrafen von Thüringen, die dort auch ihre Gerichtstätigkeit ausübten, Im 13. Jahrhundert wurde die Vogtei gegenstandslos, deswegen verkaufte Landgraf Konrad 1231 dieses Gebäude dem Kloster Berich, wo es dann 1266 durch zweite Hand von dem Fritzlarer Ratsmann Swineouge zum Zwecke eines Rathauses erworben wurde.

In den folgenden 700 Jahren, wo diese alte Vogtei als Rathaus diente, haben 167 Bürgermeister in ihm amtiert. Romanisch sind noch die beiden Keller und die Eingangsbögen an der Westseite des heutigen Gebäudes.

1442 erhielt das Rathaus sein gotisches Aussehen, etwa so wie es nach der Renovierung von 1964 wiederhergestellt wurde. Im Mittelalter diente die ebenerdige große Rathaushalle an gewissen Wochentagen den Tuchwebern als Verkaufshalle, die Käufer konnten sich an der Fritzlarer-Elle, welche noch heute an der Nordseite des Domes vorhanden ist, von der Richtigkeit der Tuchlänge überzeugen.

An der Westseite des Rathauses führt eine Straße mit dem Namen „Zwischen den Krämen“, sie erhielt diesen Namen von den Krämerläden, die dort seßhaft waren. Eines dieser alten Krämerhäuser ist uns noch in dem Haus Faupel gegenüber dem Rathaus erhalten geblieben. Es kann schon auf ein halbes Jahrtausend zurückblicken, links von der Haustür muß man sich den Verkaufsladen vorstellen, Es wurde einfach die große Fensterlade nach der Straße zu aufgekippt, so war gleich der Verkaufstisch vorhanden, an denen sonntags die Landbevölkerung, wenn sie vom Dom kamen, ihre Einkäufe tätigten. Der Weg an der Ostseite des Rathauses hat den Namen „Spitzengasse“, weil es den spitzen Häuserkomplex vom Rathaus trennt.

Ein weiteres weltliches Gebäude am oberen Ende des Domplatzes war das kurmainzische Amtshaus, später Schule, heute evangelischer Kindergarten und Pfarrheim. Über der unteren Haustür ist noch heute das Mainzer Rad mit dem Kurhut erhalten, Die mainzischen Oberamtmänner und sein stellvertretender Amtmann, waren die ranghöchsten weltlichen Persönlichkeiten in Fritzlar, Oberamtmänner waren außer dem Landgrafen von Hessen, die Grafen von Nassau, von Ysenburg-Büdingen, von Waldeck, von Ziegenhain und andere mehr. Sie weilten nur zeitweilig in Fritzlar. Festen Wohnsitz hatten dagegen die Amtmänner, sie stammten meistens aus dem Uradel. Die Fritzlarer Amtmänner verwalteten den mainzisehen Grundbesitz in Hessen bis zum Eichsfeld, gleichzeitig sind sie als Zivil- und Militär-Gouverneure zu betrachten.

Letzter Amtmann von Fritzlar war Franz Ludwig von Weitershausen. Ein Epitaph mit 64 adligen Wappen dieser Familie befindet sich im Dom in der Seitenkapelle neben dem Eingang zum Kreuzgang, Diese Familie von Weitershausen stiftete auch zwei der noch erhaltenen Wegekreuze, eins in der Fraumünsterstraße und das andere Ecke Hellenweg-Kasseler Straße.

Das Stück Weg vom Amtshaus bis zum Ziegenberg ist die Rittergasse. Dort und am oberen Domplatz wohnten in den restlichen Häusern die ritterlichen Vasallen des Stiftes. Sie waren die Burgmänner des mainzer Erzbischof~, der ja gleichzeitig Stadtherr von Fritzlar war, der den Rittern die mainzischen Besitzungen in Hessen als Lehn überließ.

So sieht man noch am Haus Nr. 14 das Wappen der Burgmannen Familie von Katzmann, 22 solcher ritterlichen Vasallen zähle das Fritzlarer Stift.

Daher kann man heute noch Wappen von den hessischen Rittern: von Wildungen, von Schomberg, von Linsingen, von Gilsa, von Urf, von Elben und andere mehr in Fritzlar finden. Der Roßmarkt hat seinen Namen von den Pferdestallungen, in welchen die Ritter ihre Pferde stehen hatten, Der Weg oberhalb des Amtshauses gehörte mit zu der alten „Bischofsgasse“, er führte zur erzbischöflichen Burg. Dieselbe lag zwischen dem Frauenturm und der noch heutigen Wegebezeichnung „Am Burggraben“, auf dem Gelände am „neuen Gestück“ (eine Bezeichnung für die halbhohe Bastei in der Stadtmauer), wo sich der Schulgarten der St. Wigbert- Kinderpflegerinnenschule befindet. Die alte Burg ist 1229 von den Mannen des Landgrafen Konrad zerstört worden. Den Aufbau einer neuen Burg wußte das Fritzlarer Patriziat und die aufstrebende Bürgerschaft mit viel Geschick zu verhindern. Zumindest wurde der spätere Burgbau keine Zwingburg zum Schaden der Fritzlarer Bürger. Damit wäre also der Dombezirk im wesentlichen beschrieben. Man kann wohl sagen, daß im Mittelalter ein interessantes Völkchcn dort wohnte. Fortsetzen ich in zwangloser Folge dieses Thema mit dem Marktplatzbezirk und sein Wirtschaftsleben.

GLOSSAR

Kaiserpfalz - Kaiserlicher Palast; Hofburg für kaiserliches Hofgericht

Karree - Viereck; Gruppe von vier

Dingstätte - Germanische Volks-, Gerichts- und Heeresversammlung

Gouverneur- Statthalter

Paradies - Portalvorbau an mittelalterlichen Kirchen Epitaph - Grabschrift; Grabmal mit Inschrift

Wochenspiegel Nr. 17/05, vom 23. April 1971, S. 1-2

Die Fritzlarer Gassen- und Straßennamen mit ihren historischen Gebäuden,

ein Beitrag zur Stadtgeschichte. (Der Marktplatz)

Zweite Fortsetzung

Die Grundrißgestaltung der neuen Stadt Fritzlar des frühen 12. Jahrhunderts gegenüber des alten Kerns um den Dombezirk, zeigt durch die zentrale Lage des Marktplatzes und die allein dadurch bestimmte Linienführung sämtlicher Straßen unwiderleglich, daß es wirtschaftliche Gesichtspunkte gewesen sind, die diese Art der Stadtplanung bedingten. Die Leistungen der ältesten Fritzlarer Kaufmannschaft des 12. bis 15. Jahrhunderts stellten die Führungskräfte des Fritzlarer Wirtschaftslebens. Gleichzeitig war die Einheit von Großkaufleuten und Ratsfamilien, die das Fritzlarer Patriziat bildeten, in der besonderen Gilde der Michaelsbruderschaft vereinigt. Hinzu kam noch die beträchtliche Zahl der verschiedenen Handwerker, welche mit ihren Zünften einen beachtlichen Wirtschaftsfaktor darstellten.

Nicht die zahlreichen Liegenschaften an Äckern, Wiesen, Gärten und Weinbergen, welche die Fritzlarer Einwohnerschaft im weiten Umkreis zusammenbrachte, also eine vorwiegende landwirtschaftliche Bestätigung, war die Grundlage des Reichtums der führenden Fritzlarer Familien, sondern es war vielmehr ihre Handelstätigkeit und ihr Gewerbefleiß, auf dem ihr Wohlstand beruhte und erst dieser führte dann auch zu einem weit ausgedehnten Güterbesitz.

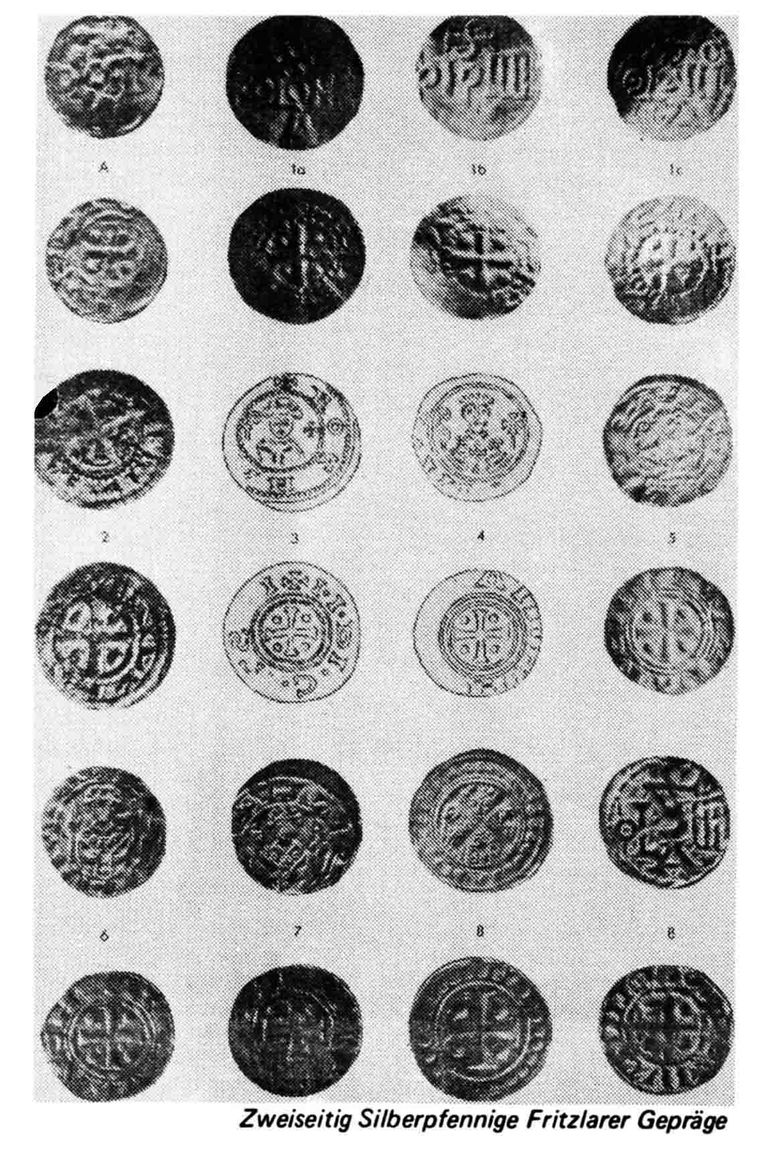

Fritzlar war nicht nur im Besitz von bestimmten Jahr- und Wochenmärkten, sondern besaß auch einen ständigen Markt. Zu den beiden alten großen Jahrmärkten am 1. Mai und am 10. August kam 1464 noch ein dritter Jahrmarkt im Oktober hinzu. Im Mittelalter erstreckte sich der Einflußbereich des Fritzlarer Marktes über ganz Niederhessen und Waldeck, denn der Gebrauch von Fritzlarer Münze und Maß, welche seine Ausdehnung am sichersten kennzeichnet, war im 15. Jahrhundert für ganz Hessen maßgebend. Seit frühester Zeit wurden durch die Großkaufleute auf den Fritzlarer Märkten die wertvollen Fernhandelsartikel wie kostbare Tuche, Pelze, Seide, Gewürze, Spezereien, Südfrüchte und Weine gehandelt. Zudem war Fritzlar ein hervorragender Handelsplatz für Getreide und Wolle. Die Erzeugnisse von 25 verschiedenen Handwerks- und Gewerbezweigen, die nicht nur für den städtischen Bedarf gearbeitet haben, von denen sich ab Mitte des 14. bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts 332 Betriebe nachweisen lassen, geben uns noch heute ein anschauliches Bild über die Wirtschaftsmöglichkeiten in unserer Stadt.

Der Fritzlarer Marktplatz mit seinen Geschäftshäusern und Standplätzen war ein einzigartiges Großkaufhaus. Die Michaelsbruderschaft besaß außer ihrem Gildehaus mit dem Türmchen, heute Drogerie Busch, noch zwei Kaufhäuser am Markt, möglicherweise die beiden links und rechts vom Gildehaus. Die heutige Kreissparkasse war früher die Bäckerschirne, wo die Bäcker gemeinsam ihre Waren feilboten. Die Fleischerschirne war im heutigen Zigarrenhaus Thiel und die Fischbank im Hause Metzgerei Krause. Im Lambert'schen Haus war die Fritzlarer Münze, die von den Goldschmieden geführt wurde. 16 Goldschmiedemeister lassen sich für diese Zeit urkundlich in Fritzlar nachweisen. Ihre Erzeugnisse sind außer im Domschatznoch in vielen Museen in Deutschland und darüber hinaus nachweisbar. Die heutige Volksbank war ein Handelshaus der Patrizierfamilie Iwan, die zusammen mit der verschwägerten Patrizierfamilie Terkis schon damals ausgedehnte Geldgeschäfte in bankähnlicher Art tätigten. Das Haus Bäckerei Hetzler war eine der Fritzlarer Brauereien, möglicherweise in Verbindung mit dem Haus Seibel, früher der berühmte Gasthof „Zur Lilie“, erbaut um 1480 von der Patrizierfamilie Iwan. Hessische Fürsten, Landgrafen, Mainzische Räte, adlige Herren und Kaufleute gehörten zu ihren Gästen. Im 30-jährigen Kriege war der Bruder des deutschen Kaisers, Erzherzog Leopold Wilhelm und Fürst Piccolomini Gast, sowie Generalfeldmarschall Graf Tilly, die Generale Graf Goetz, Galls und Isolani weilten mehrmals dort.

Das steinerne Haus Ille, wo heute die Hessische Allgemeine ihre Redaktion hat, war ein Handelshaus der Patrizierfamilic Terkis. Alle übrigen Häuser am Markt waren ebenfalls Geschäftshäuser, hinzu kam noch der Marktplatz mit den offenen Verkaufsständen, in dessen Mitte noch heute der Marktbrunnen mit dem Roland steht, ein Rechtswahrzeichen, Sinnbild der städtischen Banngewalt, des Markt- und Gerichtsbannes.

Wir ersehen aus der damaligen Wirtschaftssituation, daß Fritzlar im Mittelalter eine weit größere Bedeutung als heute hatte, war sie ja bis zur Reformation die Landeshauptstadt von Niederhessen. Diese eingehenden Erkenntnisse des Fritzlarer Wirtschaftslebens verdanken wir den Urkundenforschungen von Dr. K, E. Demandt aus seinen verschiedenen Geschichtswerken.

Folgende Gassen laufen strahlenartig vom Markt zur Stadtmauer: Die „Hundgasse“ weist auf uns die Hundsburg am Haddamartor hin; der Name stammt noch aus dem Germanischen, der Führer einer Hundertschaft war der „Hund“, Die Grebengasse gabelt sich mit der Rosengasse. „Grebengasse“ und Grebenturm haben ihren Namen von den dort wohnhaften Greben, (Grebe = Gemeindevertreter). Der blumige Name „Rosengasse“ mit Rosenturm war im Mittelalter das Eroszentrum; wo von der Stadt das Frauenhaus mit der Meisterin und dem Wirt gehalten wurde, eine Einrichtung großstädtischer Gewohnheiten. Die „Schildergasse“ weist uns auf den für ganz Hessen einmaligen Beruf der Schilderer hin. Unter diesem Kunsthandwerk hat man die heraldischen Arbeiten zu verstehen, wie den Wappenschmuck der ritterlichen Rüstungen, also insbesondere die Ausstattung der Schilde, Helmzierden, Wappenröcke, Pferdedecken und Banner, auch Bronzeguß von Wappentafeln, wie sie noch im Dom erhalten sind. Da die Erzeugnisse der Kunst der Schilderer in Fritzlar allein nicht unterzubringen waren, müssen sie für eine auswärtige Abnehmerschaft gearbeitet haben, und als solche kommt nur der hessische Adel in Frage, dessen enge Beziehungen zur Stadt durch das dortige Stift gegeben waren, da dieses bis in das 14. Jahrhundert nur Herren adeliger Abkunft offenstand.

Naturgemäß ist von diesen vergänglichen Schöpfungen nicht viel erhalten, wenn man nicht die herrlichen ältesten Totenschilde der hessischen Landgrafen in der Elisabethkirche zu Marburg, wo ein solches Handwerk damals nicht nachweisbar ist, als Fritzlarer Arbeiten ansprechen kann.

Am Anfang der Schildergasse zweigt das „Lierloch“ ab (=Lauerloch), Der Name deutet auf einen ehemaligen Mauervorsprung hin. Der Rundgang hinter der Stadtmauer - auch Rondengang genannt - heißt in Fritzlarer Mundart einfach „hinger de mure“. Das Wegestück „am Hochzeitshaus“ weist auf Fritzlars ältestes Bürgerhaus hin; das Gebäude erstreckt sich über zwei Straßen und ist noch heute das größte Fachwerkhaus Hessens. In den Jahren 1580-90 wurde der stattliche Fachwerkbau in reicher Renaissance mit kräftig gezeichneten Gesimsen und steinernem Erdgeschoß erbaut. An dem Treppenturm vor der Westseite ein fein ornamentiertes Portal von „Andreas Herber“, eine bekannte Kunsthandwerkerfamilie aus Kassel. Die Türrahmung enthält im oberen SturZ folgende Zeilen:

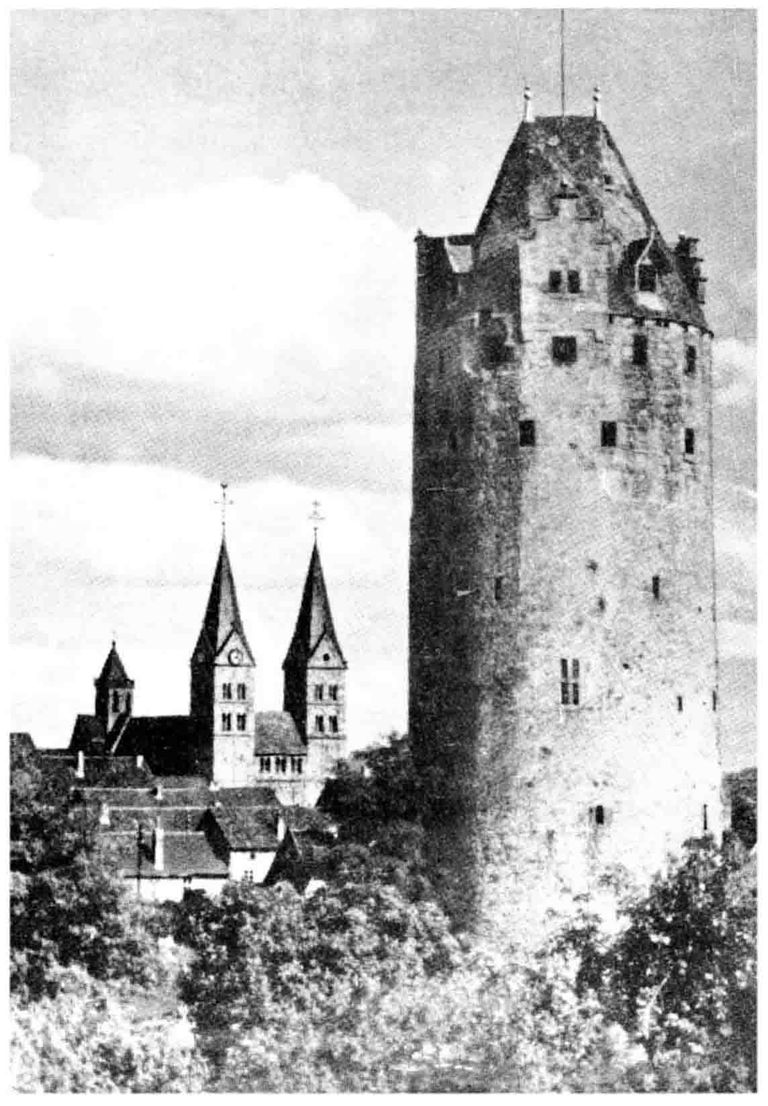

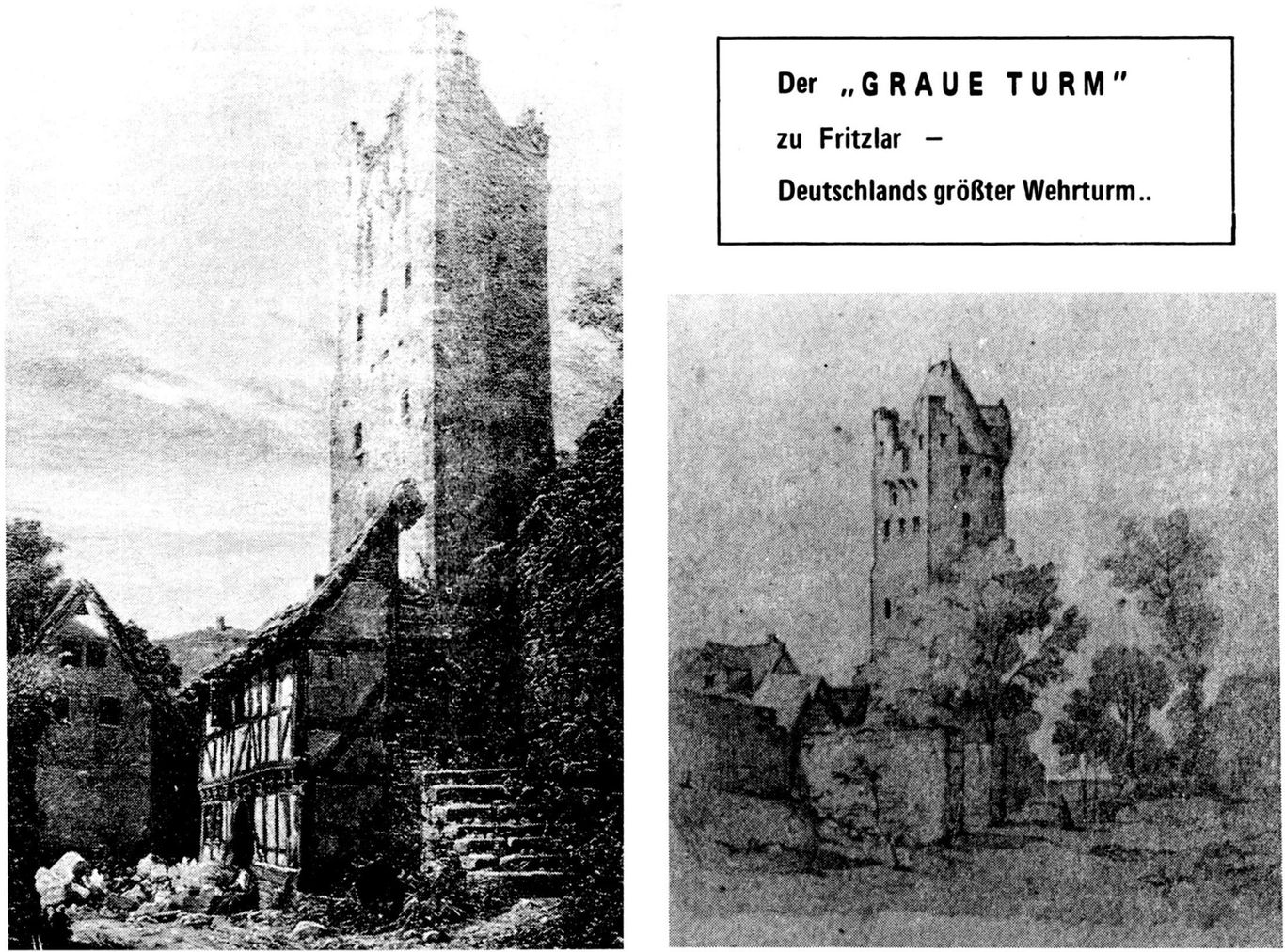

DAS.HAUS.STET.IN.GOTTES.HAND.DAS.HOCHZEIT.HAUS.IST.ES.GENAT. Es war in seinen fast 400 Jahren ein Mehrzweckhaus im wahrsten Sinn des Wortes.- als Hochzeitshaus und für Familienfeste erbaut, gefüllt mit Tischen, Stühlen und Schränken sowie Zinn und Leinen und Eßgeschirr. In den Kriegen als Lazarett benutzt und ausgeplündert, dann jahrelang als Husarenkaserne, auch zwischendurch als behelfsmäßiges Rathaus, später die große Bürgerschule und nach dem letzten Kriege Krankenkasse und Behelfswohnungen, heute Heimatmuseum. Die alte Bischofsgasse, heute „St, Wigbert-Straße“ erinnert an den ersten Abt des Fritzlarer Benediktinerklosters, welcher heilig gesprochen wurde und in der Domkrypta sein Hochgrab hat. Eingeschlossen wird der Marktplatzbezirk durch das „Geismartor“ und den „Grauen Turm“, die Kommandostelle der Fritzlarer Warten; als solchen stellt er noch heute den größten Wehrturm Deutschlands dar.

Als Fortsetzung dieser Artikelserie beschreibe ich demnächst den Bezirk an der evangelischen Kirche.

H. J. Heer

Wochenspiegel Nr. 22/05, vom 22. Mai 1971, S. 1-2

Die Fritzlarer Gassen- und Straßennamen mit ihren historischen Gebäuden - ein Beitrag zur Stadtgeschichte (Stadtteil B)

Dritte Fortsetzung

Fritzlar, insbesondere der alte Stadtteil B zwischen der heutigen ev. Stadtkirche und dem ehemaligen Haddamartor, liegt an einer Hauptstraße, und zwar an der alten Völkerstraße von Kopenhagen nach Sizilien, die heutige Bundesstraße 3.

Vom Marktplatz an aufwärts hieß die Straße früher "Haddamargasse", heute (ab etwa 1948) Kasseler Straße und abwärts die °Werkelgasse", heute Gießener Straße, Vom Werkeltor aus zweigte früher eine Straße am Exerzierplatz vorbei nach Werkel.

Wie Gießen zu der Straßenehre kam, habe ich nicht feststellen können -Marburger oder Frankfurter Straße wäre da sinnvoller gewesen- der Volksmund nennt sie heute auch noch die Poststraße.

In diesen beiden alten Hauptgassen haben wir uns zum großen Teil die Wohn- und Lagerhäuser des Fritzlarer Patriziats zu denken, Der Reichtum dieser Großhandelsfamilien spiegelt sich noch heute in den alten Stein- und Fachwerkhäusern wieder, Ihre Handelstätigkeit erstreckte sich über ganz Westdeutschland bis nach Flandern, gleichzeitig waren sie die Bankiers nicht nur für die Fritzlarer Einwohner, sondern auch für die Landgrafen und den hessischen Adel,

28 Familien, die durch Generationen urkundlich bekannt sind, prägten die gehobene Schicht des bürgerlichen Bildes unserer Stadt, Es waren die Familien. Knorre und Grebe, Schindeleib und Pape.9 die Moischeidt, Müller und Bode, die Katzmann, Iwan und Wrede, vom Friedhof, Terkis und Same, und die von Felsberg, von Homberg, von Streithausen von Treysa und von Borken, die von Heimarshausen, von Kirchhain, von Waldeck, von Holzheim und von Ritte und schließlich die Familien von Melsungen, von Kirchberg, von Lemgo, von Sachsenhausen und von Beverungen.

Aus ihnen heraus ragte wiederum eine besondere Patrizierfamilie, die '"Terkis". Ihre Blütezeit liegt zwischen 1290 bis 1450~ Fünf von den noch erhaltenen elf mittelalterlichen steinernen Wohnhäusern in Fritzlar waren in ihrem Besitz; denn steinerne Bürgerbauten dokumentierten im Gegensatz zu der Masse der Fachwerkhäuser besonderen Reichtum.

Dr. Demandt schreibt über diese Familie: "Überblicken wir den Fritzlarer Häuser- und Zinsbesitz dieser Familie, ihre zahlreichen Äcker, Wiesen, Gärten, Weinberge und Weidenkulturen in der Fritzlarer Gemarkung und ihre Güter und Renten in Holzheim, Geismar, Werkel, Gudensberg, Uttershausen, Dorla, Zennern und Todenhausen und nehmen wir ihre enge Versippung mit den übrigen Fritzlarer Patrizierfamilien, vor allem aber ihre beherrschende Stellung im Fritzlarer Rat hinzu, dann ist kein Zweifel möglich, daß wir in der Familie Terkis die führende Fritzlarer Familie des 14. Jahrunderts zu sehen haben. Fast 150 Jahre gehörten ihre Männer dem Rat an, nahezu 50 Jahre waren sie mehrfach durch zwei, drei ja vier Angehörige gleichzeitig im Rat vertreten, was sich sonst für keine andere Familie dieser Zeit nachweisen läßt, und 110 Jahre lang ist ihre ständige Wiederkehr auf dem Fritzlarer Bürgermeistersitz das eindringlichste Zeugnis für die Befähigung, das Ansehen und das Vertrauen, mit der diese Familie vor allen Fritzlarer Geschlechtern des 14. Jahrhunderts ausgezeichnet war. Bei den schweren Vorherrschaftskämpfen zwischen Adolf und Johann von Mainz und Landgraf Hermann von Hessen, erhielt diese Familie so schwere Besitzstörungen und kamen in die Gewalt des Landgrafen, von dem sie sich in den Jahren von 1402 bis 1403 durch tausende von Goldgulden in vier kurzfristigen Terminen freikaufen mußten, welches nach der heutigen Währung Millionenbeträge wären, denn in damaliger Zeit kostete ein mittleres Wohnhaus etwa 100 Goldgulden".

Ich verzeichne diesen Vorgang nur, damit man sich ein besseres Bild von dem mittelalterlichen Wirtschaftsleben in Fritzlar machen kann. Heute wüßte ich niemanden, der über derartiges Vermögen in Fritzlar verfügte.

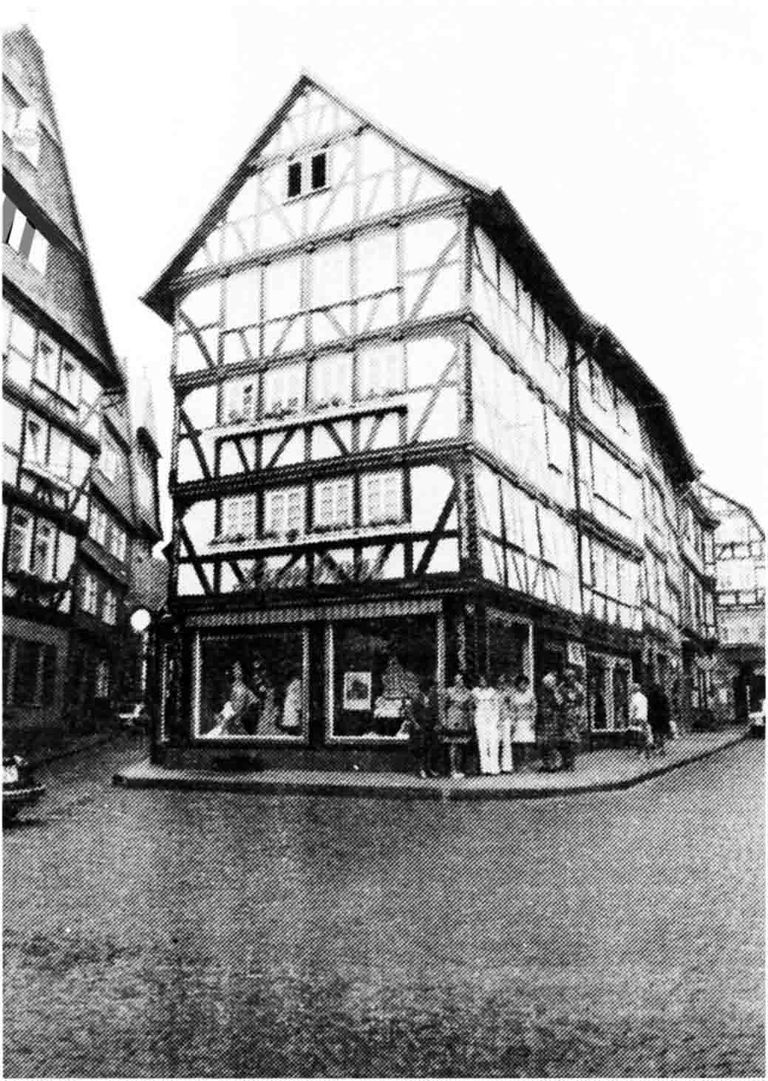

Gehen wir nun den Gassen und Häusern entlang, da wäre zuerst das schönste der Fritzlarer Stadttore, das "Haddamartor", zu nennen. Es hatte einen quadratischen Torturm mit vier kleinen Türmchen, eine doppelte spitzbogige Durchfahrt, nach der Stadtseite hin befand sich ein Relief mit Christus am Kreuz nebst Maria und Johannes und nach außen war das noch jetzt im Kreuzgang des Domes erhaltene Relief des Stadtpatrons St. Martin mit den ältesten Fritzlarer Stadtwappen aus dem 14. Jahrhundert. Leider wurde dieses schöne Stadttor im Rahmen der Modernisierung im Jahre 1838 abgebrochen. Rechts vom Haddamartor lag der Hardehäuser Hof, eine Zisterzienser-Niederlassung des Klosters Hardehausen bei Warburg, heute das Haus "Hessischer Hof" im Besitz der Familie Hauptmann. Es reicht bis in das 12. Jahrhundert zurück und bestand bis 1775; romanische und gotische Bauteile sind noch heute an der Rückwand des Hauses zu erkennen. Es folgen nun rechts und links in der Haddamargasse die Fachwerkhäuser. Hervorzuheben sind die beiden gotischen Steinbauten, die Stammhäuser der Familien Iwan und Terkis, heute Haus Burchart und van der Mispel. Um 1300 erbaut sind sie noch nach fast 700 Jahren eine Sehenswürdigkeit. Leider hat man auch hier 1902 ein drittes Steinhaus aus derselben Zeit, zwischen dem Haus Kelber und der Adler-Apotheke abgebrochen; die Stelle wirkt noch immer wie eine häßliche Zahnlücke. Von den stattlichen Fachwerkhäusern ist besonders das Haus, in welchem sich heute das Herrenmodegeschäft Lambert befindet, zu erwähnen. Es wurde 1631, mitten im 30jährigen Kriege, von den Eheleuten Jost und Eila Winter erbaut. Also in einer Zeit, in der ringsum in unserem Hessenland fast alle Städte in Schutt und Asche lagen. Zu erklären ist diese Tatsache nur durch die außerordentliche wehrhafte Stadtbefestigung.

Zu den Wohnhäusern gehörten auch die rückseitigen großen Lagerhäuser, wie sie in der Hundgasse noch zu sehen sind. Welche geschäftlichen Transaktionen noch im Jahre 1600 in Fritzlar möglich waren, zeigt uns ein Wolleverkauf des Fritzlarer Händlers Heinemann an die Frankfurter Großwollhandlung Soreau über 1500 Zentner Wolle, Die sperrige Wolle ergäbe noch heute ca. 8000 Zentnersäcke voll, die eine Güterzugsendung ausmachen würden; zu damaliger Zeit umfaßte sie etwa 60 Planwagen.

Die heutige Martinsgasse war früher die "Judengasse", welche zusammen mit dem Jordan das Judenwohnviertel war, Juden lassen sich schon seit 1315 in Fritzlar nachweisen. 1935 hatte die Stadt Fritzlar noch 130 jüdische Einwohner. Gehen wir nur vom Markt zur Werkelgasse; hier zweigt links die "Vitsgasse" zur alten Judengasse ab. Ihren Namen verdankt sie wohl dem Vitusaltar in der Nikolauskirche, auf welchen sie zustößt. Das steinerne Wohnhaus, heute Gangolf Dietrich, ist etwa um 1320 von der Familie Terkis erbaut, hatte einen gotischen Staffelgiebel wie noch auf der Stadtansicht von 1572 erkennbar ist und erhielt wohl 1590 sein heutiges Gesicht, wie die Wetterfahne zeigt und ward früher der "Herrenhof" genannt, Die folgende Gasse ist die "Behnebach", was soviel wie Grenzbach besagt, wohl früher ein Bach oder eine Quelle, welche die zwei alten Brunnen auf dem heutigen Posthof mit Wasser versorgten. Die Gastwirtschaft Siebert ist auch eines der steinernen Häuser aus dem 14, Jahrhundert. Als letzte Gasse vor dem Werkeltor zum Jordan ist die "Brüdergasse" (zu nennen); ihren Namen hat sie von den Franziskaner-Brüdern, die 1237 in dieser Gasse und an der Stadtmauer ihr Kloster mit Kirche errichteten und (welche) seit dem Jahre 1824 evangelische Stadtkirche wurde; ein Meisterwerk der hessischen Gotik. Über dem alten Eingang zum Kloster befindet sich noch heute eine Franziskaner-Figur mit einem Kruzifix in den Armen aus dem Jahre 1690, Aus gleicher Zeit ist das Haus schräg gegenüber mit der schönen Barockhaustür, welches die städtische Lateinschule St. Bonaventura war und von den Franziskaner-Brüdern geführt wurde.

Die Stadtmauer mit dem Jordansturm umschließt noch heute diesen alten Fritzlarer Stadtteil B. Als letzten Beitrag dieser Artikelserie werde ich demnächst den Stadtteil C mit der Neustadt beschreiben.

H.J. Heer

Wochenspiegel Nr. 45/05, vom 05. November 1971, S. 1-2

Die Fritzlarer Gassen- und Straßennamen mit ihren historischen Gebäuden - ein Beitrag zur Stadtgeschichte (Stadtteil C)

Vierte Fortsetzung

Um den interessierten Lesern dieses Thema in das Gedächtnis zurückzurufen, verweise ich auf die vorausgegangenen Aufsätze im diesjährigen Wochenspiegel Nr. 12, 14, 17, und 22.

Bevor ich zu der Beschreibung der Gassennamen des Stadtteils C innerhalb der Altstadt komme, muß ich den Lesern noch den überwiegenden Teil der Bürgerschaft im mittelalterlichen Fritzlar vorstellen. In den vorausgegangenen Aufsätzen hatte ich Ihnen drei besondere Einwohnerklassen unserer Stadt beschrieben; es waren die Stiftsherren, - sie stammten meistens aus den mitteldeutschen Räumen und waren größtenteils von adliger Geburt; die Stiftsvasallen, - sie kamen aus dem hessischen Landadel und das Fritzlarer Patriziat, - sie waren zum Teil Fritzlarer Ureinwohner bis auf jene, welche als Hausnamen die Namen ihrer ehemaligen Wohnorte angenommen hatten.

Es war aber in der Vergangenheit keinesfalls so gewesen, daß die gehobene Klassenschicht in unserer Stadt die Masse der bürgerlichen Einwohner beherrschte. Natürlich gab es da, wo Klassenunterschiede vorhanden waren, auch Reibereien, aber die Stadtgemeinde hat es in ihrer Vertretung durch das "Gemeinde Wort" immer verstanden, ihre Belange beim Stadtherrn, dem jeweiligen Erzbischof von Mainz, durchzusetzen.

Die allgemeine Bürgerschaft bestand ausschließlich aus Handwerkern und Gewerbetreibenden. Bäuerliche Betätigung wie sie uns in kleineren Städten, besonders seit den Zusammenbrüchen des 30-jährigen Krieges häufig begegnet, gab es im mittelalterlichen Fritzlar nicht. Zwar gehörte zum städtischen Bereich eine große Feldmark mit Wald, Äckern, Weinbergen und Gärten. Von diesen bearbeiteten die Fritzlarer Bürger selbst jedoch nur ihre eigenen, unmittelbar um die Stadt herumliegenden Gärten und ihre Weinberge, die sich an den Hängen des Ederufers entlang zogen. Die Äcker der Feldmark wurden in der Regel von der Bevölkerung der umliegenden Dörfer bearbeitet, denen sie in Erbpacht oder in einer anderen Form der bäuerlichen Landnutzung zur Bewirtschaftung übergeben waren. Im ganzen gesehen ein Einwohnerbild, wie wir es noch heute in den größeren Städten vorfinden.

Den Stadtteil C beginne ich mit der heutigen Postecke. Früher stand auf diesem Gelände die Nikolauskirche, die etwa im 13. Jahrhundert erbaut wurde. Im 17. Jahrhundert diente diese Kirche als Stadtarchiv, an deren Turm die älteste städtische Schlaguhr angebracht war.

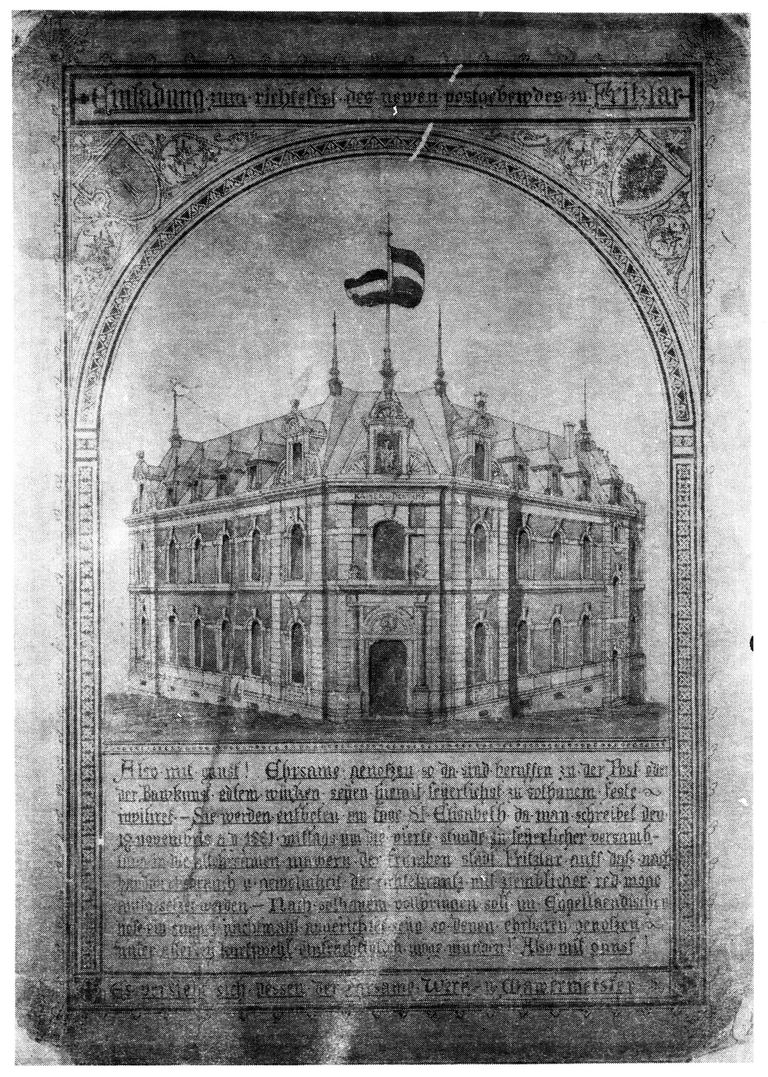

1878 besichtigte und kaufte der erste reichsdeutsche General-Postdirektor Dr. von Stephan, Gründer des Postwesens, persönlich in Fritzlar das verwaiste Klostergelände mit der Nikolauskirche für die Deutsche Reichspost, auf welchem dann 1882 das heutige Postgebäude errichtet wurde.

Rechts an der Post vorbei, läuft die alte "Clobesgasse" (Clobes = Klaus) heute "Nikolausstraße", die ihren Namen der ehem. Nikolauskirche verdankt. Die zweite Brauerei in Fritzlar befand sich früher in dieser Gasse, im Hause der Konditorei Heer. Auf halbem Wege in der Nikolausstraße zweigt rechts diee heutige "Judengasse" ab; sie kam zu dem Namen, weil seit 1896 die Judenschule und die Synagoge an ihr lag.

Etwas weiter abwärts biegt links die "Hintergasse" ein, früher die "Zansgasse" genannt - diese Gasse umschließt das Wohnviertel wie eine Zange.

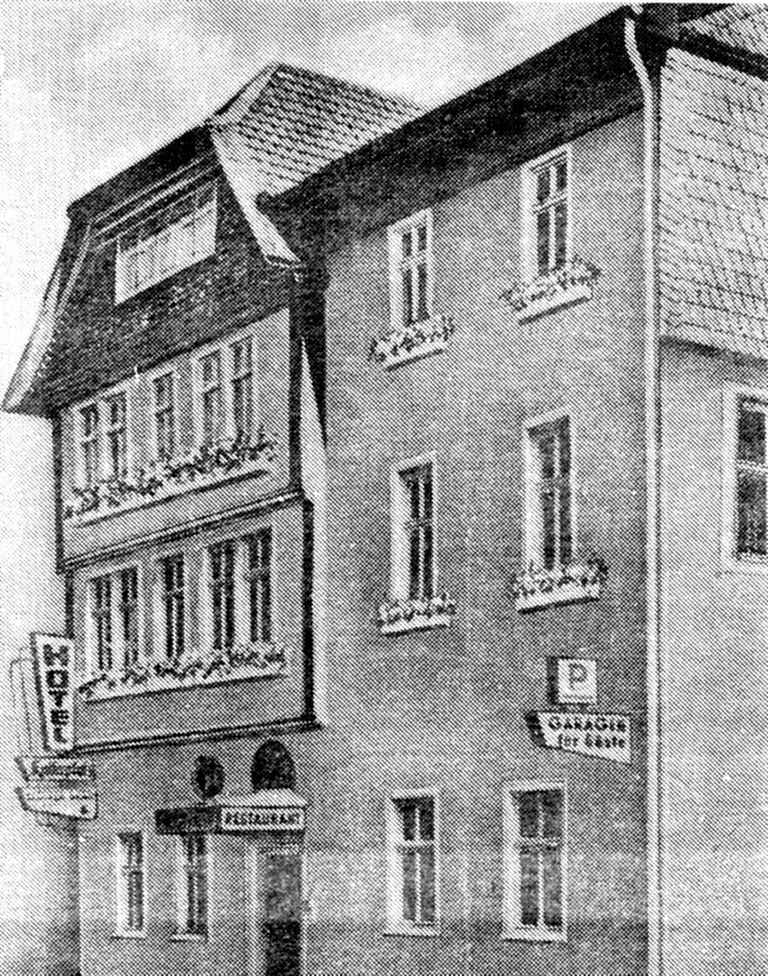

Gehen wir zurück zur Postecke in Richtung "Gießener Straße"; da ist von den Häusern der rechten Straßenseite das heutige Hotel Kaiserpfalz von Interesse. Es wurde im 14. Jahrhundert als steinernes Haus mit gotischem Fachwerkgiebel durch die Patrizierfamilie von Homberg erbaut (und) befand sich im 15. Jahrhundert im Besitz der Patrizierfamilie von Katzmann. 1719 waren in diesem Hause die Gründungsanfänge des heutigen Ursulinenklosters, ab 1720 wurde dieses Haus die "Thurn- und Taxi´sche" Posthalterei. Posthalter war durch mehrere Generationen die Familie Brotzmann. Um 1900 eröffnete die Familie Bringmann in diesem Hause das Hotel "Englischer Hof", welches seit 1918 den Namen "Hotel Kaiserpfalz" erhielt.

Die nahe am Haus vorbeiführende Flehmengasse wird bereits schon 1286 als "platea flemyrigorum" erwähnt; sie hat ihren Namen von den eingewanderten Wollwebern aus der Stadt Breda in Flamen erhalten. Gleichfalls befand sich seit dem 14. Jahrhundert in der Flehmengasse eine Ordensniederlassung der "Beghinnen" - eine Schwesterngemeinschaft für häusliche Krankenpflege; ihr Klosterhaus war das steinerne Gebäude, wo sich heute die Büroräume der Großhandlung Schmitt und Durstewitz befinden. Neben dem Haus befand sich noch vor Jahren eine große gotische Torausfahrt mit Pförtchen, welches ehemals zu dem großen steinernen Lagerhaus der Deutschordensgesellschaft gehörte - heute Lagerhaus der vorerwähnten Firma.

Die Hintergasse verbindet die Flehmengasse mit der Nikolausstraße. Von ihr zweigt noch ein kleines Gäßchen ab mit der Benennung "Seidener Beutel". Darin haben früher die Beutelmacher (Handtaschenmacher) gewohnt. Auf der Stadtansicht von 1572 sieht man noch eine Fritzlarer Bürgerin, die stolz einen "Seidenen Beutel" in der Hand hält. Auch der alte Fritzlarer Berufs- und Hausname "Schleiermacher" ist in diesem ehemaligen Textilviertel als Bewohner zu finden.

Alle drei Gassen münden in die "Fraumünstergasse" ein. Sie hat ihren Namen von der Fraumünsterkirche, welche vor dem Münstertor - Richtung "Roter Rain" liegt. Die Fraumünsterkirche ist als älteste Kirche von Fritzlar erhalten geblieben. Sie reicht mit ihren Bauanfängen bis in die karolinische Zeit zurück (8. Jahrhundert). Sie wurde wahrscheinlich von den bonifatianischen Benediktinern erbaut, welche solche abgelegenen Kirchlein zur inneren Besinnung errichteten und sie meistens der Gottesmutter weihten.

In der Münstergasse befand sich am Münstertor der ehemalige "Deutsche Ordenshof'. Auf der linken unteren Straßenseite in der langgestreckten Mauer ist heute noch eine große gotische Toreinfahrt mit dem darüber befindlichen Wappen des Landkomturs "Johann von Rehn" aus dem Jahre 1559 und ein Seitenpförtchen mit dem Deutsch-Ordenskreuz vorhanden. Dahinter liegt der große Barockbau der ehemaligen Deutschordens-Komturei Fritzlar, erbaut im Auftrage des Grafen Franz von Schönborn 1720.

Vor der alten Stadtmauer zwischen dem Münstertor und dem Werkeltor befindet sich Fritzlars erster Friedhof außerhalb der Stadt; er wurde bereits 1537 angelegt und ist noch heute Beerdigungsstätte.

Geht man vom Münstertor rechts hinter der Mauer den alten Rondengang entlang, kommt man zum Regilturm, wo sich auch früher das Regiltor befand. Es erhielt seinen Namen durch den vorgebauten Mauerriegel auch "regile" genannt, wie die alte Bezeichnung noch heute lautet.

Vom Regilgäßchen gelangt man in die "Spitalgasse"; in ihr befand sich eines der ältesten Spitalgebäude, welches erst 1969 abgebrochen wurde und auf dessen Gelände heute ein Bungalow erstand.

In diesem Zusammenhang wollen wir auch gleich einen kurzen Blick auf die sozialen Fürsorgemaßnahmen unserer Stadt werfen. Sie war zum Teil in geradezu moderner Weise geregelt. Fritzlar hatte mit die ersten und meisten Ärzte von Hessen. Schon 1132 wird uns der älteste Fritzlarer Arzt "Heinrich" genannt; ebenso war der erste studierte Bürgermeister einer hessischen Stadt der 1279 genannte Fritzlarer Magister "Konrad" , zugleich Arzt unserer Stadt. Der erste bekannte Leibarzt der Landgrafen von Hessen "Johannes" stammte ebenfalls aus Fritzlar. Studieren konnten diese damals nur auf den europäischen Universitäten wie z. B. Paris, Bologna oder Padua, denn deutsche Universitäten gab es erst seit dem 14. Jahrhundert. Neben diesen Ärzten waren noch eine Anzahl von sogenannten Chirurgen oder Badern vorhanden, welche einfache ärztliche Verrichtungen ausübten. Drei städtische Hebammen lassen sich schon im 15. Jahrhundert nachweisen. Krankenhäuser waren außer den schon genannten die ehem. Klöster sowie das städtische Heilig-Geist-Hospital an der alten Steinbrücke. Dort befanden sich auch die Isolierstationen mit ihren Cholera- und Leprahäusern.

Die Spitalsgasse fand durch das Steingossentor seinen Abschluß, welches die Altstadt mit der Neustadt verbindet. Die Beschreibung der Neustadt wird der nächste und letzte Artikel dieser Serie über Fritzlars Gassen- und Straßennamen sein.

H. J. Heer

Wochenspiegel Nr. 50/05, vom 10. Dezember 1971, S. 1-2

UNSERE STADT, IN DER WIR LEBEN

Die Fritzlarer Gassen- und Straßennamen mit ihren historischen Gebäuden Ein Beitrag zur Stadtgeschichte. (Die Neustadt)

Die Neustadt von Fritzlar, im Mittelalter auch die „Freiheit“ genannt, ist garnicht mehr so ganz neu, denn mit einem Alter voll ca. 850 Jahren ist sie immerhin schon 100 Jahre älter als z. B, die ehem. Reichshauptstadt Berlin. Ihre Anfänge wurden durch den Bau eines Hospitals um 1140 von dem Propst Bruno von Weißenstein begründet, welches dann später durch ein Augustinerinnen-Kloster mit Kirche erweitert wurde. Um nun diesen neuen Stadtteil für Siedler interessant zu machen, wurde auch in Fritzlar, wie in vielen anderen Städten, dem Neubürger gewisse steuerliche Freiheiten gewährt, wovon der Name die „Freiheit“ stammt. Großen Zuwachs an Neubürgern erhielt dieser Stadtteil um 1400 aus dem zerstörten Holzheim, von dem auch die durchgehende Straße in der Neustadt ihren Namen bekam, die „Holzgasse“", heute die Neustädter Straße genannt, Zuerst mit einfachen Mauern umgeben, erhielt sie etwa um 1580 eine starke Befestigungsanlage, wie die alte Stadtansicht auf der Kopfleiste des Wochenspiegels zeigt.

Von der Stadt her konnte die Neustadt durch das Steingossen- und Fleckeuborntor betreten werden und durch das Winter- und Bleichentor verlies man sie um in die Ederau zn gelangen.

Beginnen wir den geschichtlichen Rundgang am Steingossentor. Es befand sich an der noch heute imposantesten Stadtbefestigungsstelle in der Neustädter-Straße, wo sich die Treppen zum Bad und die Treppen zum Zuckmantel fast gegenüber liegen. Er hatte seinen Namen von der alten Steingosse, welche unterhalb der Straße neben der Treppe die Abwässer der Altstadt von der Neustadt ableitete. Der links hinter der Mauer liegende Garten hieß die Bärengrube und rechts beginnt der große Amberg, früher mit Wein bewachsen.

Geht man die Treppen zum Bad herunter, so sieht man in dem ersten Mauersturz der Altstadtmauer zwei bearbeitete Steine eingemauert, ein Löwe und ein Menschenköpfchen.

Was sind dies nun für Steine, welches die Mauerhandwerker aus Achtung vor den bearbeiteten Stein dort einsetzten? Für uns Kinder hatte das früher eine ganz einfache Lösung, da hat eben ein Löwe ein Kind aufgefressen. Der Löwe im Renaissancestil stammt wohl aus dem 15, oder 16. Jahrhundert, aber mit dem Köpfchen war es hon schwieriger. Prof. O. Menghin, einer der bedeutensten Frühgeschichtswissenschaftler, dem ich dieses Köpfchen mal zeigte, hält es für keltisch also von einem Volksstamm aus der Zeit etwa 400 vor Christi. Verwundern braucht uns dies nicht, hat man doch in den letzten 20 Jahren Fundstücke von allen Vorgeschichtskulturen bis hin zur ältesten Steinzeit (150000 v. Chr.) in und um Fritzlar gefunden, welche im Vorgeschichtsmuseum im Hochzeitshaus ihre Ausstellung fanden. Trotzdem kann man wohl mit Berechtigung sagen, Fritzlar steckt voller Merkwürdigkeiten.

Die Treppe selbst führt zum Steingossenturm, oder wie er auch noch genannt wird „Turm zum Bad“. Bei ihm entspringt der „Steingossenbrunnen“, dessen Wasser früher zum „Bürgerbad“ benutzt wurde, welches sich in dem heutigen Häuschen Arend befand. Geht man dem Gäßchen an diesem Hause abwärts und dann gleich rechts dem Seitengäßchen entlang, so kommt man zum Bonifatiusbrunnen, wo früher auch eine Bonifatiuskapelle stand, dessen Wasser das zweite Fritzlarer Bad, das „Stiftsherrenbad“, speiste. Gebadet wurde in grossen Zubern (Holzbottiche), dabei wurde gegessen und getrunken, gespielt und geliebt. Die Badstuben waren dadurch lukrative Steuereinnahmequellen der Stadt, welche wegen der Franzosenkrankheit (Syphilis), wie überall in Europa im 16. Jahrhundert ihr Ende fand. Erst das 20. Jahrhundert machte das Baden in allen Arten wieder volkstümlich.

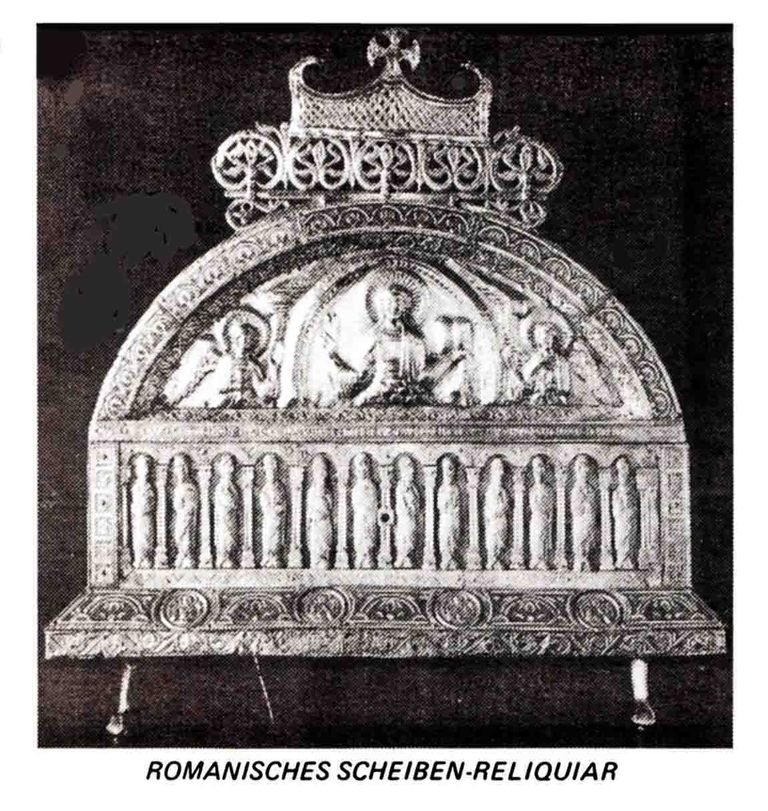

Die Treppen hinter der Mauer abwärts vom Steingossenturm führt zum Bleichenturm und ehemaligen Bleichentor, wie schon der Name besagt, zu den städtischen Bleichen. Der Weg innerhalb dieser Neustadtbefestigung vom Bleichentor zur Klostermühle heißt „Das goldene Loch“. Hier wohnten ehemals in den kleinen Häusern die Goldwäscher, denn Gold wurde noch bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts in der Eder gewaschen. Man muß mit Recht annehmen, daß die Goldschmiedearbeiten des Fritzlarer Domschatzes aus Fritzlarer Edergold entstanden sind.

Die Klostermühle, wovon der angrenzende Mühlenberg seinen Namen hat, gehörte mit dem dabei liegenden Klostergut zum Ursulinenkloster. Von der Südseite her ist der barocke Internatsbau mit der älteren gotischen Katharinenkirche in seiner ganzen Größe und Schönheit zu sehen. Auf dem verwaisten Gelände des ehem. Augustinerinnen-Klosters wurde in den Jahren von 1713-19 das heutige Ursulinen-Kloster erbaut. Die Gründerinnen kamen 1711 vom Mutterkloster der Ursulinerinnen aus Metz, es waren die Schwestern: Augustine Gräfin d' Aspremont, Magdalene Marquise von Valombre und Bernadine Baronesse von Löwenstein. Ihre hohe adlige Herkunft öffnete ihnen leichter Tor und Tür zwecks Gründung eines Mädchen-Pensionates. In großherziger Weise unterstützte sie Landgraf Karl von Hessen, desgleichen auch sein Sohn Friedrich I. der spätere König von Schweden, der ihnen eine Glocke und eine Turmuhr schenkte. Ebenso fanden sie an dem Grafen von Waldeck einen hervorragenden Wohltäter. Auch der Mainzer Kurfürst Franz von Schönborn zeigte ihnen sein Wohlwollen und seine Unterstützung. So gedieh also das Werk.

Im Jahre 1712 traten schon die ersten deutschen Mädchen ins Pensionat ein. Es waren die 9-jährige Tochter des kurpfälzischen Gesandten von Sickingen, die 9-jährige Komtesse von Königsfeld und die 12-jährige Baronesse von Ingelheim.

Rasch mehrte sich die Zahl der Schülerinnen, so daß die Ursulinen an den Neubau des Klosters denken konnten. Der Baumeister des hessischen Landgrafen Garniery, der Erbauer der Herkulesanlagen mit dem Park Wilhelmshöhe, der ihnen ebenfalls seine Tochter zur Erziehung übergeben hatte, erbot sich, die Pläne auszuarbeiten und konnte diese auf seiner Romreise Papst Clemens XI. vorlegen, der sie segnete und fortan der hohe Gönner des Klosters wurde. Er nahm es in seinem besonderen Schutz und betraute die Kardinäle Fabrony und Sacripante, die er in besonderen Auftrag nach Deutschland sandte, sich des Klosters anzunehmen.

Am 5. Aug. 1713 wurde der Grundstein zum neuen Kloster gelegt. Beim Bau erwies sich als großmütiger Helfer Fürstabt Adalbert von Schleifras in Fulda, der Erbauer des Fuldaer Domes, dessen Nichte sich unter den Schülerinnen in Fritzlar befand. Er sandte den Ursulinen seinen eigenen Baumeister Meinwolf. Am 8. Mai 1719 war der Bau soweit gediehen, daß die Ursulinen mit den Zöglingen Einzug halten konnten.

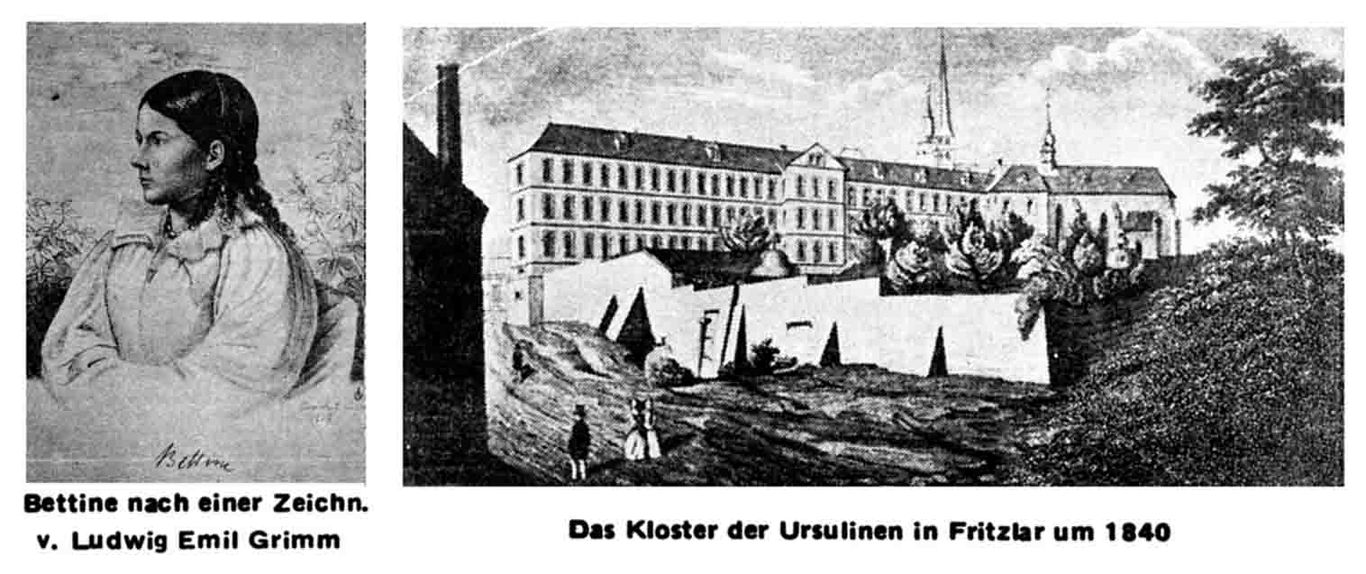

Der Klosterbezirk, zu dem ein großer Garten gehörte, wurde von einer festen Mauer umgeben. Die Anlegung des Gartens besorgte der Generalsgarteninspektor des hessischen Landgrafen Wunsdorf, der evangelisch war, aber zwei Töchter den Ursulinen zur Erziehung übergeben hatte. Unter seiner kunstfertigen Anweisung entstand am Bergeshang ein herrlicher Garten mit Terrassen, Lauben und Laubengängen, Kaskaden und Springbrunnen, der später das Entzücken der Bettina von Brentano hervorrief, die vier Jahre mit ihren drei Schwestern bei den Ursulinen verbrachte und darüber in Briefen an Goethe berichtete. (Sie sind bekannt in der deutschen Literatur unter dem Namen „Goethes Briefwechsel mit einem Kinde“). Sie schrieb in ihrer romantischen Art: „In den hängenden Gärten der Semiramis bin ich erzogen worden, ich glattes, braunes, feingegliedertes Reheben.“

In weiterer Folge beschreibt sie dann die Schönheit der Gartenanlage des Fritzlarer Ursulinen-Klosters. Die Tätigkeit der Ursulinen bestand zunächst in der Erziehung von Töchtern adeliger Familien, die sich im Pensionat, abgesehen von der französischen Sprache, nur vornehme Lebensart aneigneten. Aber schon im Jahre 1719 begannen die Nonnen gleichzeitig mit dem Schulunterricht für die Fritzlarer Mädchen, wie es früher so schön hieß „de mairenschule“. Generationen von tüchtigen Frauen sind in den vergangenen 260 Jahren aus der Schule des Ursulinen-Klosters hervorgegangen, trotzdem sie zweimal geschlossen wurde, im Kulturkampf 1871 und bei den Nazis 1938, steht sie heute wieder in voller Blüte. In diesem Jahr konnten die Ursulinen ihr neues Schulzentrum einweihen, mit einem Fassungsvermögen von ca. 300 Schülern und einem eigenen Hallenschwimmbad,

Es ist aber keinesfalls so, daß ein derartiger Schulaufstieg nur im 18. Jahrhundert möglich wäre, auch in unserer Zeit haben die Ursulinen bewiesen, mit ihrer Tochtergründung in Lima _ der Hauptstadt Perus, ein noch größeres Schulzentrum aus dem Nichts zu erbauen.

1935 fuhren zwei Fritzlarer Ursulinerinnen mit kleinem Gepäck und großem Gottvertrauen zwecks Gründung einer neuen Heimstatt für ihr Kloster, falls sie in Deutschland nie mehr Schule halten durften, nach Lima in Peru. Auch in diesem Lande konnten sie die Familien mit ihrem Schulorden überzeugen, so daß sie schon 1949 ein neues großes Schulzentrum für über 1000 Schüler mit Internats-Kloster- und Kollegkirche einweihten. Dabei waren zugegen: der Apostolische Nuntius, der Staatspräsident von Peru mit Gemahlin, der Erzbischof von Lima und viele andere hohe Würdenträger des Staates und der Stadt. Man sieht daraus, Ideen und Glauben an einer guten Sache sind noch immer mit Erfolg gekrönt, wobei sich sogar die sogenannten Großen dieser Welt mit einspannen lassen.

Geht man vom Fritzlarer Ursulinen-Kloster die Neustädter Straße abwärts, gelangt man zum Winterturm und ehemaligen Wintertor. Der Name ist leider einer Wortsinnverwechselung zum Opfer gefallen, es müßte heißen Winzertor und Winzerturm. Sie hatten diesen Namen wegen der vinitores = Winzer und 1390 heißt es urkundlich „Wyndor“ oder auf Fritzlarer Platt das „Wingertor“. Solange es noch Winzer und Weinberge in Fritzlar gab, war jedem der Sinn des Wortes klar, erst nachdem7-jährigen Kriege 1763, wo die Weinberge zerstört wurden und in Vergessenheit gerieten, hat später bei der amtlichen Benennung das Wort „winger“ zu den Namen „Winter“ geführt, trotzdem es bei seiner Südwestlage keine Winterseite ist

Das zweite Zugangstor der Neustadt war das Fleckenborntor, welches vom Domplatz her begangen wurde. Es befindet sich, auf halber Höhe der Ziegenbergtreppchen, wo der Fleckenbornweg abzweigt. Unterhalb dieses Weges am Amberg war früher der große Fleckenbrunnen, der fast die ganze Stadt mit Trinkwasser versorgte und dessen Wasser durch die sogenannte „Wasserkunst“ über den Kump am Domplatz in die Stadt verteilt wurde.

Heute nutzen die Ursulinen diese ertragreiche Quelle für ihr Heilbad. Aber auch die Stadt hätte die Möglichkeit mit der Quelle am Steingossenturm im Walter'schen Berg ein Hallenbad mit Wasser zu versorgen.

Damit wäre die Artikelserie über Fritzlars Gassen-und Strassennamen beendet. Die Beschreibungen waren mir nur möglich aus dem reichen Geschichtsmaterial unserer Stadt, dabei sind es nicht mal die großen abgeschlossenen Geschichtswerke, sondern die vielen kleinen Spezialforschungen in den weit verstreuten Aufsätzen, die uns ein Geschichtsbild übermitteln.

H.J. HEER

Wochenspiegel Nr. 12/05, vom 03. März 1972, S. 1-2